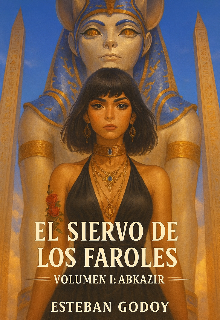

El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir

Capítulo 12: El Collar del Desierto

Abkazir,

Palacio Supherti,

Sala del Mapa de Arena,

Aquel día, una noticia entró con la piel curtida de los mensajeros y un puñado de arena en la lengua. Dos camelleros, vendados a prisa, dejaron caer sus odres junto a la mesa de mapas; el olor a cuero caliente y resina vieja se mezcló con el perfume pálido de la sala. Nephertary no tomó asiento. Se quedó de pie, el mentón fijo, los dedos apoyados en el borde de la mesa como quien palpa un filo. Sahruk, detrás, tenía los brazos cruzados y el casco colgando de dos dedos, listo para el golpe o para la calma. Hugo contenía la respiración lo justo para escuchar los silencios entre cada frase.

—En Aj-Meret nos cambiaron de guía —dijo el más joven, una costra de sangre en la ceja—. Decían conocer la Garganta de Heka mejor que nadie.

—No llevaban campanillas —añadió el otro, rascándose el polvo seco del cuello—. Y el estandarte… era el del halcón. Clavado en una lanza.

Fue entonces que la sala pareció encogerse un dedo. La luz inclinada de la tarde se quebró en las escamas de arena extendidas sobre el gran tablero: una plancha de madera sembrada de granos, un oasis marcado con cuentas de vidrio y líneas de hilo negro para las rutas. Nephertary siguió, una a una, las “cuentas” del mapa con la yema del índice, como si tanteara una oración antigua. No dijo “culpables”. Dijo:

—¿Cuántos volvieron?

—Siete —respondió el joven—. El resto… la arena se los tragó.

Hugo sintió la punzada en el estómago que le llegaba siempre con la palabra “resto”. Miró el hilo que unía Aj-Meret con Heka y vio, sin querer, un collar mal tensado. En su cabeza apareció el pensamiento como un ladrón honesto: si alguien apretó el hilo, las cuentas se juntaron hasta cortar la piel. Y así, dejó caer el antebrazo sobre el tablero para medir con sombra la distancia de un oasis a otro; la sombra era corta. Demasiado corta para el horario que figuraba en el libro de postas.

—“Ruta sagrada” —murmuró Sahruk, apenas un reproche en la voz—. Siempre es “ruta sagrada” cuando quieren borrar pasos.

—O “disciplina” —apuntó Hugo, con el recuerdo de cierta cláusula torcida—. Mis dedos no llegan si camino a buen paso. Con carga, menos. Los hicieron entrar tarde a la garganta.

Fue en ese instante que Merkhut atravesó la puerta como quien no entra, sino como quien derrama su presencia. No traía polvo en las sandalias. Traía una sonrisa barnizada y las manos a la espalda, sin manchas de mapa.

—Es una dura noticia —dijo, y dejó la frase flotando como incienso—. El Peaje Único consiguió enemigos más anchos que el canal. Y yo lo advertí.

Nephertary no lo miró. Siguió mirando la línea de hilo. Su espalda se tensó, no contra Merkhut, sino contra la posibilidad de haber perdido el control del tiempo. Entonces habló sin levantar la voz:

—El desierto no nos odia. No nos conoce. Solo repite —dijo

— Capitán, quiero saber qué se repite.

Sahruk inclinó la cabeza, breve.

—Repite los velos oscuros. Repite los camellos sin campanilla. Repite el golpe donde la arena borra antes que la noche.

El mensajero joven tragó saliva. Los ojos se le humedecieron por segunda vez, ahora sin arena.

—El halcón… —buscó la palabra—. Era el halcón. Juraría sobre mis muertos.

—Los muertos no necesitan tu juramento —le dijo Nephertary, suave—. Necesitan tu memoria limpia.

Le alargó una copa de agua. El muchacho bebió con la ferocidad de quien teme gastar el último sorbo y, al bajar la copa, los dedos dejaron un anillo oscuro en la madera.

Hugo guardó ese anillo con la vista y bajó la voz hacia el mensajero.

—Describe el olor del estandarte.

—Aceite… dulce. Como en las capillas cuando prenden la resina.

—No palaciego —dictó Hugo al aire, para sí—. No la mezcla de la Casa de Tintas.

Sin embargo, lo que apretó su pecho no fue la palabra “templo”, sino la imagen de los oasis: Aj-Meret, Shet y Heka. Cuentas de arcilla en una cuerda tensa. Si alguien decide cuándo se bebe, decide cuándo se muere. Fue en ese momento que comprendió la forma de la trampa: no era un golpe al azar, era un collar cerrándose.

—Quiero ver el sitio —dijo por fin, y la frase le salió sin permiso—. Hoy. Antes de que el viento vuelva a decir lo que quiera.

—Irás —concedió Nephertary—. Con ocho hombres y dos Omenki, dos guías nuestros y un escriba que no tiemble. Llévate a Pamenes.

—Pamenes tiembla solo cuando ríe —intervino Sahruk, y dejó el casco en la mesa—. Salimos al caer la sombra de la torre.

Merkhut chasqueó la lengua, un sonido más pulido que un dardo.

—La gente ya ha empezado a hablar, sobrina mia —dijo—. Dicen que si la corona cobra en el agua, roba en la arena. Nada pesa tanto como un rumor en la sed.

Aquellas últimas palabras significaban que el rumor había empezado a corroer el equilibrio político entre la corona y los comerciantes, y que lo hacía con la fuerza invisible del desierto: lenta, constante y devastadora. Cuando Merkhut decía: “si la corona cobra en el agua, roba en la arena”, estaba citando una frase popular deformada por la desconfianza. El pueblo, o los gremios enemigos, habían empezado a repetirla como consigna, insinuando que los impuestos fluviales —el Peaje Único y los controles de Hugo— eran una excusa para extender la recaudación a las rutas terrestres, donde el agua es escasa y la vida más dura. La metáfora, en si, condensaba esa idea: en un territorio donde el agua simbolizaba supervivencia, y dónde un simple comentario podía tener el peso de una verdad, aunque sea mentira. Era una advertencia política: la opinión pública se seca más rápido que un canal en sequía, y cuando la sed domina, cualquier palabra puede volverse decreto. El rumor, entonces, no es solo chisme, sino una herramienta de guerra psicológica y moral, usada por los enemigos de la Phaeron para minar la confianza del pueblo en su administración.