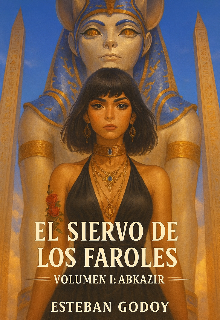

El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir

Capítulo 22: El impuesto del silencio.

Abkazir,

En el Mercado de la Sal y el Grano,

Décimo día después de las Cuatro Puertas,

media mañana,

Los pregoneros de los templos empezaron a hablar antes que las campanas. Fue así que, antes de que los primeros hornos terminaran su tanda de pan de amanecer, ya se sabía en los mercados que “los dioses habían callado”. Lo decían con una solemnidad estudiada, como si la frase hubiera sido probada la noche anterior en algún atrio perfumado de incienso. El “apagón ritual” era un viejo mecanismo de los santuarios en Abkazir. Cada ciertos años —y cada vez con mayor frecuencia, pensó Hugo—, se decretaba que las lámparas sagradas se apagarían al unísono durante una noche completa, que las campanas de invocación guardarían silencio y que ningún sacerdote pronunciaría oráculos ni bendiciones públicas. Oficialmente, se trataba de una “jornada de recogimiento”, una especie de gesto de humildad ante el misterio: en la que, los hombres, callaban para escuchar mejor a los dioses. En la práctica, Hugo había empezado a entenderlo de otro modo. En su mundo, lo habría llamado de otra forma: corte programado del suministro simbólico, una suerte de pausa calculada para recordar a la ciudad quién manejaba el interruptor del consuelo.

Así pues, la noche anterior las lámparas de aceite de los templos se habían ido apagando, una tras otra, en una coreografía precisa. En los barrios, muchos vecinos habían respondido encendiendo más faroles domésticos de lo habitual, como si la falta de luz oficial les despertara una obstinación antigua. Pero en los atrios, en las escalinatas sagradas, la oscuridad había permanecido intacta. Ninguna plegaria se alzó con la autoridad de siempre. Ningún sacerdote levantó la mano para absolver, bendecir o sancionar. Fue entonces cuando comenzó a gestarse la frase que esa mañana cruzaba las plazas: “los dioses están en silencio”. El apagón duró exactamente lo necesario para que el miedo se acomodara, pero no tanto como para que se transformara en costumbre. Al alba, los templos ordenaron encender de nuevo las lámparas y, con ellas, la maquinaria entera de su influencia. Los sacerdotes de mayor rango mantuvieron la distancia, resguardados tras columnas y cortinajes; quienes bajaron a la calle fueron otros.

En el Mercado de la Sal, Hugo los vio llegar.

Bajaban en grupos de tres, con túnicas pesadas de lino blanco y mantos teñidos del azul profundo de las viejas minas del Este. Sobre el rostro, máscaras de lapislázuli pulido, talladas con rasgos impasibles: ojos almendrados sin pupila, labios cerrados en una línea que no era sonrisa ni gesto de enojo. El efecto buscado era evidente: no hablar en nombre de un hombre concreto, sino de una presencia abstracta. Cada máscara era, a la vez, un escudo y un altavoz.

Entre dos sacerdotes, un acólito cargaba una urna lacrada, de barro cocido y cinchos de bronce. El sello de cada urna mostraba la rueda del templo correspondiente y una inscripción en relieve que cualquiera sabía leer aunque fuera analfabeto en todo lo demás: “Diezmo de Silencio”.

—¡Ofrenda extraordinaria para aplacar el silencio de los dioses! —Entonaba uno de los enmascarados, con voz amplificada por la acústica estudiada del mercado—. ¡Cada moneda, es un ruego; cada puñado de grano, un respiro para el firmamento!

Hugo, desde la sombra de un portal, observaba. No se acercaba, no intervenía; hacía lo que mejor sabía hacer: mirar cómo se movía el flujo.

El mercado, que a esa hora solía estar dominado por discusiones sobre pesos, calidades y plazos, había cambiado de tono. Entre los puestos de grano, sal y legumbres se abrían ahora claros para dejar pasar las procesiones de máscaras. Fue así que los corredores habituales quedaban interrumpidos por pequeños remolinos alrededor de las urnas. La logística de la fe se imponía, al menos por esa mañana, a la logística del hambre.

Hugo distinguía dos tipos de manos.

Las primeras eran rápidas, casi ansiosas. Sacaban una moneda antes de que la urna estuviera del todo cerca, como si temieran que los dioses —o sus representantes— pudieran interpretar cualquier demora como desdén. Eran manos de tenderos medianos, de maestros artesanos, de funcionarios con túnicas modestas pero limpias. Tenían pan asegurado para esa semana, quizá para la siguiente; podían darse el lujo de comprar tranquilidad espiritual. Donaban por miedo a perder una reputación, un puesto, una mirada favorable en el próximo rito. Las segundas eran lentas y se cerraban, literalmente, sobre sí mismas. Manos ásperas de cargadores, de lavanderas, de mujeres con niños al costado. Apretaban la bolsa de cuero dentro del puño, o recogían más fuerte el nudo del saco que llevaban al hombro, como si cualquier apertura pudiera significar un día sin comida. No discutían con los sacerdotes; simplemente evitaban la mirada vacía de la máscara, se giraban hacia otro puesto, fingían estar ocupadas con una regateo menor. Donaban, si lo hacían, una migaja simbólica: un gramo de sal, una moneda de cobre en lugar de plata. Donaban por vergüenza, no por devoción.

—Quien no contribuya, será notado —proclamaba otro sacerdote, en el extremo opuesto del mercado—. ¡El silencio de los dioses pesa sobre las casas avaras!

La retórica estaba bien armada. Hugo la anotaba mentalmente, como si desmenuzara un alegato adversario en un tribunal.

Primero, era la sensación de transmitir culpa: se recordaba a todos que el apagón ritual no era un gesto calculado, sino una reacción divina a la conducta humana. “Hemos fallado, por eso los dioses callan”. Lo segundo era el presagio: se insinuaba que, si no se actuaba con rapidez, el silencio podría traducirse en sequías, epidemias, derrotas futuras. Por último, estaba la urgencia: el diezmo no se presentaba como una contribución opcional, sino como un pago inmediato, casi médico, que debía efectuarse hoy para evitar el colapso de mañana.