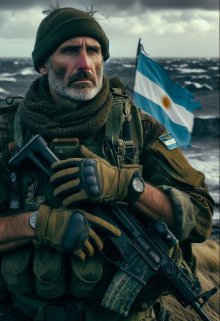

El Soldado Desconocido en Malvinas

Capítulo 2: La Tierra de los Vientos

El desembarco fue un caos de gritos y órdenes, el estruendo de las olas compitiendo con el clamor de la guerra. El soldado desconocido pisó la tierra húmeda de las Malvinas, su rifle en mano, su mente enfocada. A su alrededor, el paisaje se desplegaba como un lienzo de tonos grises y verdes, salpicado por el blanco de las ovejas que, indiferentes, pastaban bajo el cielo cargado.

El joven soldado se encontró en una tierra que le era ajena y, al mismo tiempo, profundamente familiar. Era la tierra por la que sus antepasados habían navegado, la que había escuchado en las historias de su abuelo, la que ahora defendía con un fervor que le era nuevo. Las Malvinas, con sus colinas suaves y sus acantilados abruptos, eran el escenario de un conflicto que se sentía ancestral y reciente a la vez.

Mientras avanzaba con su pelotón, el soldado desconocido no podía evitar pensar en su hogar, en las calles empedradas de su pueblo, en el aroma del pan recién horneado que su madre preparaba. Pero no había tiempo para la nostalgia; había una misión que cumplir, un enemigo que enfrentar.

La primera noche en las islas fue una prueba de resistencia. El frío se colaba hasta los huesos, y el viento no cesaba de aullar, como si quisiera llevarse consigo los gritos de los caídos. El soldado desconocido, acurrucado en su trinchera, escribía en un pedazo de papel arrugado, una carta para su familia que quizás nunca leerían. Palabras de amor y despedida, palabras de un soldado que sabía que cada amanecer podía ser el último.

La novela exploraría la dualidad de la guerra: la camaradería entre los soldados, la belleza desolada de las islas, y el terror y la adrenalina de la batalla. A través de los ojos del soldado desconocido, se narraría la historia de un joven que se convierte en guerrero, de un hijo que se convierte en protector, de un hombre que se convierte en leyenda.