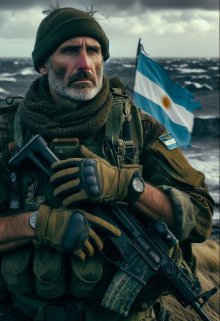

El Soldado Desconocido en Malvinas

El Final: La Paz Recobrada

El último disparo resonó en la distancia, y un silencio abrumador se apoderó del campo de batalla. El soldado desconocido se puso de pie, su rifle ya no era una herramienta de guerra, sino un bastón sobre el que apoyarse. A su alrededor, los hombres se abrazaban, lloraban, reían; la emoción era demasiado grande para contenerla.

El cielo de las Malvinas, que había sido testigo de tanta desolación, ahora se abría en un lienzo de colores. El azul profundo se mezclaba con el dorado del amanecer, y por un momento, todo parecía posible.

El soldado desconocido caminó hacia la costa, donde el mar lo llamaba. Dejó su casco en la arena, una reliquia de un tiempo que deseaba olvidar. Miró hacia el horizonte, donde el sol naciente prometía un nuevo comienzo, y supo que, aunque su nombre no fuera recordado, su historia sería contada.

Regresó a su hogar, a su pueblo, donde fue recibido no como un héroe, sino como un hijo, un amigo, un ser querido. Las Malvinas quedarían atrás, pero las lecciones aprendidas, la fuerza encontrada y los lazos forjados permanecerían con él para siempre.

El soldado desconocido encontró la paz, no solo en su patria, sino en su alma. Y mientras la vida continuaba, con sus desafíos y alegrías, él sabía que cada 2 de abril, su corazón volvería a las islas, al lugar donde había dejado una parte de sí mismo, al lugar donde había encontrado su verdadero valor.