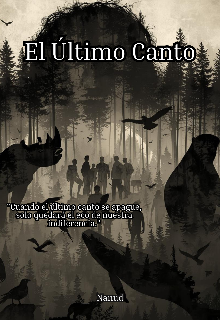

El Último Canto

Capítulo 1: La Última Gaviota

El viento del puerto ya no olía a sal, sino a óxido, a aceite rancio y al dulzón hedor del abandono. Mateo, de nueve años, esperaba en el muelle vacío cada atardecer con su abuelo. Esperaba, aunque ya no sabía muy bien el qué. Tal vez solo la costumbre, el ritual de acompañar a don Ernesto en su vigilia silenciosa frente a un mar que había dejado de serlo.

El viejo marinero solía decirle que las gaviotas eran las almas de los pescadores perdidos, espíritus libres que velaban por las costas. Pero hacía más de un año que el cielo se había quedado mudo. El horizonte era una línea sucia, una cicatriz entre el plomo del agua y el plomo del cielo.

—Quizás hoy, abuelo —murmuró Mateo, sus pequeños puños apretados dentro de los bolsillos de su chaquetón.

Don Ernesto no respondió de inmediato. Su mirada, tallada a fuerza de soles y temporales, estaba clavada más allá de las olas cansadas, en esa mancha aceitosa que brillaba con siniestra iridiscencia, como un iris monstruoso abierto sobre las profundidades. «La herida», la llamaba él.

—Antes —comenzó a decir, con una voz áspera que el viento se llevaba en pedazos—, antes este muelle temblaba. No por los barcos, sino por el aleteo. Eran nubes con vida, nubes ruidosas y hambrientas. El aire era blanco y gritón. Robaban la anchoa directamente de las cestas, se peleaban como diablos por una escama. Era… era el júbilo, muchacho. El alboroto de la vida misma.

Mateo cerraba los ojos, tratando de imaginar ese estruendo de graznidos, de ver ese blanco revoloteando contra el azul. Pero solo conseguía evocar el silencio. Un silencio pesado, ahogado por el rumor lejano de la ciudad y el golpe triste del agua contra los pilotes carcomidos.

Fue entonces cuando lo vio. No un vuelo, sino un destello quieto. Un contraste de gris sucio contra el rojo herrumbrado de una boya a la deriva.

—Abuelo —susurró, y esta vez su voz no fue un hilo de esperanza, sino un cable tenso de incredulidad.

Allí, posada como un espectro exhausto, había una gaviota. Su plumaje, otrora armadura blanca contra el viento, era un mapa de desastre: manchado de alquitrán viscoso, gris de polución, con plumas deshilachadas que parecían mechones de algodón podrido. Una de sus patas, retorcida y grotesca, estaba presa en un nudo de nailon azul que se hundía en el agua oscura. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue su mutismo. El animal abría el pico en un gesto que debería haber lanzado un graznido áspero al viento, pero no salía nada. Solo un temblor, una mueca desesperada y silenciosa que era más elocuente que cualquier grito.

—Es ella —pronunció don Ernesto, y las palabras cayeron al muelle con el peso de una losa—. La última.

La gaviota giró lentamente la cabeza. Sus ojos, dos cuentas negras y profundas, los observaron. No había miedo en esa mirada, ni la locura del animal acorralado. Había una lucidez insoportable, una resignación tan vasta como el océano que ya no podía sustentarla. Era la mirada de quien ha visto el fin de su mundo.

Con un esfuerzo que pareció costarle la última gota de su ser, batió las alas. Fue un vuelo patético, una caricatura de lo que debió ser. Se elevó unos metros, tambaleándose en el aire envenenado, y trazó un círculo lento sobre la mancha iridiscente, donde flotaban, panzas al sol, los cadáveres hinchados de peces. Era un vuelo de despedida. Un reconocimiento del cementerio.

Luego, como si el simple acto de existir se hubiera vuelto una carga demasiado pesada, cerró las alas. No cayó. Se desprendió. Fue un descenso suave, una rendición final que la depositó a los pies de Mateo, sobre la madera agrietada del muelle.

Un estremecimiento, un último y leve espasmo, recorrió su cuerpo diminuto. Abrió el pico una vez más. Y entonces, salió.

No fue el graznido que Mateo había soñado. Fue un sonido bajo, gutural, una única nota ronca que nació del pecho y se deshilachó en el aire salobre. No era un canto de la especie. Era un suspiro del mundo. Un adiós. Un «ya no hay más».

Y se apagó.

Mateo cayó de rodillas, un dolor agudo y desconocido rajándole el pecho. Las lágrimas le cegaron, calientes y saladas, surcando su rostro sin que intentara detenerlas. Don Ernesto puso su mano grande, una mano que había domado velas y redes, sobre el hombro tembloroso del niño. La mano también temblaba. Las lágrimas del viejo, silenciosas y amargas, se perdían en las arrugas profundas de su rostro.

Con una ternura infinita, como si temieran lastimar un sueño, recogieron el cuerpo aún tibio. Era tan liviano que apenas pesaba. Un puñado de plumas rotas y huesos frágiles. Don Ernesto se sacó su vieja chaqueta de pescador, áspera y oliendo a tabaco y a recuerdos, y la envolvieron en ella, haciendo un fardo pequeño y triste.

—¿Por qué, abuelo? —sollozó Mateo, aferrándose a la chaqueta—. ¿Por qué ya no hay más?

Don Ernesto alzó la vista. Más allá del muelle muerto, la ciudad comenzaba a encender sus luces, un firmamento artificial y parpadeante, indiferente. Un mundo que seguía girando, ajeno al último suspiro de un pájaro en un muelle olvidado.

—Porque les robamos el mar, Mateo —dijo, y su voz era el sonido de la culpa misma—. Porque lo cambiamos por comodidad y por silencio. Porque miramos hacia otro lado, y cuando quisimos volver a ver… ya no quedaba nada que mirar.

Esa noche, el sueño de Mateo no fue de oscuridad, sino de un blanco deslumbrante y mudo. Soñó con miles de picos abiertos en un grito silencioso, con alas que batían contra un cielo de cristal. Y en el centro de ese silencio ensordecedor, la imagen nítida y cruel de un pico abierto que solo pudo emitir una nota, la última de todas.