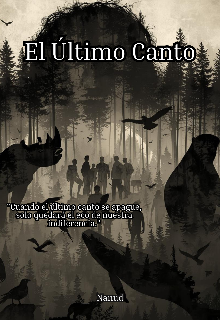

El Último Canto

Capítulo 2: La Canción del Bosque que Calla

Para Maya, la historia de un niño y una gaviota en un muelle lejano habría sido solo una nota al pie de una estadística demoledora: Aves marinas costeras, población colapsada. Su mundo, su cruzada y su condena, era la Reserva de la Bruma, el último fragmento significativo de bosque nuboso en la cordillera.

Su herramienta principal no era un microscopio, sino el oído. Había aprendido a ver con los sonidos. El bosque, en su plenitud, era una catedral sonora, un concierto perpetuo y auto-organizado: el chip-chip metálico de los trepamusgos, el trino líquido de los mirlos acuáticos en los arroyos, el coro estridente de las ranas de cristal al anochecer, un zumbido de insectos que era la base rítmica de todo. Era la sinfonía de la vida en su máxima expresión, y Maya era su más devota auditora.

Pero la sinfonía se estaba descomponiendo. Nota a nota. Instrumento a instrumento.

Primero fue el coro del alba, el más exuberante, el que empezó a sonar a hueco. Los censos acústicos lo confirmaron: los espectrogramas, que antes parecían cuadros impresionistas llenos de color y trazo, ahora mostraban parches de silencio, huecos en la conversación del mundo. Luego, las noches se volvieron inquietantemente educadas. Donde antes el croar de Incilius periglenes -el sapo dorado- llenaba el aire como un enjambre de campanillas doradas, ahora solo resonaba el goteo de la lluvia en las hojas de guaria morada.

—Es Batrachochytrium dendrobatidis —explicó Maya a su asistente, Leo, una noche mientras revisaban trampas de huellas vacías. Su voz era plana, técnica, un dique contra el alud de emoción—. El hongo quitridio. Actúa como un sida anfibio. Les destruye la piel. Se sofocan en su propio medio. —Hizo una pausa, mirando la oscuridad muda más allá del círculo de sus linternas—. Pero el hongo es solo el asesino. La sentencia ya estaba firmada. Este bosque es un altar florido en medio de un desierto de pasto y café. No hay escapatoria. No hay corredores. Es una isla que se hunde, y ellos son los primeros en ahogarse.

Leo, cuyo idealismo aún se aferraba a la esperanza de "hacer la diferencia", asentía en silencio, pero sus ojos delataban el mismo desamparo que Maya había aprendido a sepultar bajo capas de protocolo y datos.

El hallazgo llegó tras semanas de búsqueda metódica, una pesadilla de esperanza extinguida día a día. No fue un avistamiento triunfal. Fue un suspiro final. En un lecho de heliconias y helechos, junto a un arroyo de aguas aún prístinas, estaba ella: una hembra de sapo dorado. Su color no era amarillo, era anaranjado incandescente, una llamarada viva y pulsátil contra el musgo esmeralda. Parecía una joya perdida, el último fragmento de un sol que se había apagado. Estaba quieta, orientada hacia el agua, en una postura ancestral de espera reproductiva que ya no tendría respuesta. No había machos cantando para ella. No habría cordones de huevos como perlas de gelatina. Su vitalidad era un fósil viviente, un callejón sin salida evolutivo con piel de terciopelo.

Leo rompió. Un sollozo seco, animal, le desgarró la garganta. Se dio la vuelta, los hombros sacudidos por espasmos. Maya no lo regañó. Sintió el mismo nudo de hielo y vidrio roto en el pecho, pero sus años la habían convertido en una funeraria de especies. Con movimientos que eran un ritual de duelo, se puso guantes de látex (una barrera absurda y simbólica) y se arrodilló. La hembra no intentó huir. Cuando las manos de Maya la rodearon, su piel, que debía ser fresca y húmeda, estaba seca, frágil como papel de arroz viejo. La brasa se estaba apagando.

—¿Y ahora? —preguntó Leo, limpiándose el rostro con la manga, su voz era la de un niño perdido—. ¿La llevamos al centro de cría?

Maya negó lentamente, sin apartar la vista del destello anaranjado en sus manos.

—No hay centro. No hay pareja. No hay esperma criopreservado. —Respiró hondo—. Ahora documentamos. Medimos. Fotografiamos. Tomamos una muestra de piel. —Alzó la vista hacia Leo, y por primera vez, su dique mostró una grieta: sus ojos brillaban con un líquido no derramado—. Ahora somos notarios. Testigos de la defunción de un linaje de 65 millones de años. Nuestro trabajo es decirle al mundo que hoy, en este preciso lugar, el planeta perdió un color. Uno que nunca, en toda la eternidad, volverá a existir.

Pasaron la noche en vela, montando guardia sobre el último de los dorados. No hablaban. Escuchaban el silencio. Antes del amanecer, cuando la bruma empezaba a enredarse entre los árboles, la pequeña hembra se estremeció con un último y casi imperceptible espasmo. Luego, la tensión vital se esfumó de sus miembros. Y entonces, como si una mano invisible hubiera girado un dimmer, su color se apagó. El naranja vibrante se desvaneció en cuestión de segundos, transformándose en un marrón opaco, el mismo color del barro seco y las hojas muertas. La transformación fue tan rápida y total que pareció un truco de la luz, un recordatorio brutal de que la vida era solo un tenue parpadeo sobre la materia inerte.

Maya la colocó con infinita delicadeza en un recipiente esterilizado. No para estudiarla, sino para momificarla. Sería el holotipo de la extinción, un objeto de museo que algún día los niños observarían con la misma curiosidad distante con que se mira un fósil de dinosaurio.

Más tarde, en su cabaña, con el peso del mundo sobre los hombros, Maya encendió su computadora. Abrió un archivo de audio etiquetado: *Transecto 4 - Chorro de las Lágrimas - Noche, época lluviosa, 2 años atrás*. Pulsó play.

La cabaña se inundó de un estruendo glorioso: un coro de sapos dorados que sonaba como campanas de cristal tocadas por el viento, el zumbido de miles de alas, el chasquido de insectos, el rumor lejano del agua. Era la vida, densa, abrumadora, alegre. Maya cerró los ojos, transportada.