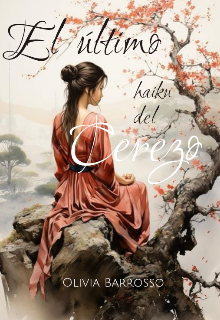

El último haiku del cerezo

El último aliento

Bajo la sombra del cerezo de febrero, que erguía sus ramas desnudas hacia el cielo como un esqueleto de ébano tallado por el invierno, Haruko contemplaba la soledad.

Sobre ella, las ramas retorcidas y cubiertas de una corteza lisa y brillante se alzaban en un silencio austero, pero en sus puntas se asomaban unos pequeños nódulos verdes, como promesas diminutas de lo que vendría. El frío había mordisqueado las yemas, dejándolas hinchadas y perladas, como lágrimas a punto de caer.

Era un espectro de lo que sería, un recordatorio de que la belleza, como la vida, requería esperar su turno bajo el filo del frío. Así lo apreciaba ella.

—Aún no hay flores —murmuró, acariciando con dedos delgados y temblorosos la corteza lisa—. Qué lástima, querido amigo. Pero mi hora se acerca —le habló al cerezo con una voz casi apagada.

Para Haruko ya no había tiempo: la enfermedad la consumía día a día. ¿Cuánto le quedaba de vida? Un mes, le habían dicho aquella mañana, y precisamente hoy se cumplía. Tal vez solo horas, quizás minutos. Solo Dios lo sabría. Haruko era consciente de que, a medida que avanzaba el tiempo, la vida se le escapaba como un gas letal: silencioso e invisible.

A sus treinta años recién cumplidos, se preguntaba si era posible ser tan desdichada. ¿Por qué a ella? ¿Qué mal le había hecho al mundo? Ni siquiera lanzaba un papel a la calle; prefería guardarlo en el bolso. Nunca había probado un cigarrillo, y no por falta de tentación. ¡Uf! Muchas veces deseó sentir el humo deslizarse por su garganta, pero siempre se contuvo para no dañarse. Tampoco bebía alcohol; lo consideraba veneno. Comía solo alimentos sanos: nada de gluten y un café matutino, era su único capricho. Se ejercitaba, claro: yoga y pilates para mantener su figura. ¿Pero de qué le sirvió tanto control? Fuera de eso, y de las noches en vela frente al computador, solo iba de casa al trabajo y del trabajo a casa. Claro, su vida se resumía en eso. Trabajo.

—¡Maldito sea quien inventó el trabajo! —gritó, espantando a un ave que, como ella, se refugiaba a la sombra del cerezo. Entre respiraciones lentas y una tos aguda que desgarraba sus entrañas, escupió la sangre espesa y oscura, como un auspicio del final que se acercaba.

Limpió su labios y miró el azul cielo que se extendía sobre ella. El viento le habló al oído como un susurro encantado, pero a la vez dulce, como si los pétalos dormidos ya ensayaran su baile primaveral bajo la piel del árbol. Las raíces, ocultas bajo una manta de hojas marchitas y escarcha residual, guardaban el secreto del tiempo.

—¡Quién como tú, sin preocupaciones! Mírame: ni siquiera tuve tiempo para pensar en el amor. Y ahora, que me muero, me doy cuenta de lo sola que estoy. No tengo a nadie. Llegué sola a este mundo y así me voy.

Como un sueño, llegó la muerte para Haruko: lenta y sin dolor. Al menos su final no sería tan doloroso como aquellos meses de tormento y sufrimiento. Las pastillas que había tomado aquella mañana terminaron dándole fin a aquella experiencia sin sabor: una existencia prematura y malvivida. Así había sido para Haruko aquella vida mortal. Ahora, le esperaba el más allá: cielo o infierno.

Mientras, entre las grietas de la corteza, el sol invernal acariciaba las yemas, tejiendo con hilos de luz la primera nota de un haiku aún no escrito.

🌸🌸🌸