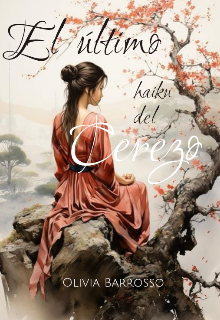

El último haiku del cerezo

La Puerta de las Sombras

Desde la terraza de su habitación, Haruko contempló su primer amanecer. La luz dorada del sol se abría paso lentamente, desgarrando las sombras de la noche y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero Haruko no parecía sentirlo. Allí, inmóvil, con las rodillas pegadas al pecho y el cabello desordenado cayendo sobre sus hombros, permanecía sentada en el sillón, aún con la misma ropa del día anterior. Su mirada, vacía y distante, se perdía en el horizonte, como si buscara respuestas en la inmensidad del cielo.

No había podido dormir en toda la noche. Las preguntas se agolpaban en su mente sin tregua, como un torbellino imparable. Las voces resonaban en su cabeza, insistentes, atormentándola sin piedad. Las imágenes de lo ocurrido volvían una y otra vez, cada vez más nítidas e invasivas, como si su mente se negara a olvidar. El niño y el joven de sus visiones la perseguían, junto con ese nombre que se había adherido a su pensamiento: Kazuki. No podía evitar preguntarse si se trataba de la misma persona. ¿Quién era Kazuki para ella? ¿Por qué su nombre despertaba algo tan profundo en su interior?

La alarma del despertador sonó a la misma hora, como lo hacía todas las mañanas, pero esta vez Haruko no se molestó en apagarlo. El sonido estridente llenó la habitación, mezclándose con el silencio de la madrugada, hasta que finalmente se apagó por sí solo. Cinco minutos después, la alarma volvió a sonar, insistente, pero Haruko permaneció impasible, como si el mundo exterior ya no tuviera cabida en su realidad.

—¡Señorita Nakamura! ¡Señorita Nakamura! —la voz de una mujer irrumpió en el pasillo, llena de preocupación. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más fuertes, más urgentes—. ¡Señorita Nakamura, conteste! ¿Está usted en casa?

Pero Haruko no respondió. Su cuerpo permanecía inmóvil, con la mente atrapada en un laberinto de pensamientos que no parecían tener salida.

Otra voz se unió a la de la mujer, pero esta vez más grave, más firme.

—Señorita Nakamura, abra la puerta. ¿Le habrá pasado algo, señora Koharu? No la he visto salir en toda la mañana.

—¡Apresúrese, señor Sato! —exigió la señora Koharu, con la voz temblorosa por la angustia—. ¡Abra esa puerta ahora mismo!

El señor Sato, el conserje del edificio, no tardó en forzar la cerradura. Ambos entraron con el corazón en vilo, temiendo lo peor. Pero en lugar de encontrar un cadáver, se toparon con Haruko, sentada en el sillón, con la mirada perdida en el vacío. Su expresión era tan fría, tan ausente, que parecía haberse desprendido por completo de la realidad.

—Señorita Nakamura —susurró la señora Koharu, aliviada pero aún conmocionada—. ¡¿Está usted bien?! No sabe el susto que nos ha dado.

Haruko no respondió. Ni siquiera parpadeó.

—¿Qué le pasa? —murmuró la señora Koharu, volviéndose hacia el señor Sato con los ojos llenos de inquietud.

—Bueno, al menos está viva —respondió él en un susurro, tratando de mantener la calma—. Tal vez deberíamos dejarla sola.

—¡Está usted loco! —replicó la señora Koharu, indignada—. ¿Y si intenta hacer algo imprudente? Mírela, no parece estar bien. Vaya usted si quiere, yo me quedo.

El señor Sato suspiró, incómodo. Como conserje y encargado de la seguridad del edificio, sabía que no podía quedarse indefinidamente.

—De acuerdo —dijo finalmente—. Yo me tengo que ir. Si pasa algo, llámeme.

La señora Koharu asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de Haruko. Mientras el señor Sato se marchaba, ella se acercó lentamente a la joven, como si temiera asustarla.

—Señorita Nakamura —dijo suavemente, colocando una mano sobre su hombro—. ¿Puede oírme?

Pero Haruko seguía sin responder. Su silencio era tan denso, tan abrumador, que la señora Koharu no pudo evitar sentir un escalofrío. La joven la inquietaba. Por cinco largos años la vio partir cada mañana muy temprano al trabajo. ¿Habría renunciado? ¿Estaría ahora desempleada por eso?, se preguntó.

—Haruko querida, ¿te encuentras bien? ¿Hay algo en lo que esta anciana pueda ayudar? —aquella pregunta la hizo reaccionar.

Era la primera vez que alguien se preocupaba por ella. Haruko levantó la mirada y se encontró con aquel rostro familiar, que la miraba con compasión.

—¿Qué debo hacer, señora Koharu? ¿Qué hacer con esos pensamientos que me atormentan? ¿Con todas estas preguntas sin respuestas?

La señora Koharu tomó asiento a su lado, sujetando sus manos frías entre las suyas. La mirada compasiva de la anciana parecía penetrar en lo más profundo de su alma, como si pudiera ver las sombras que rondaban su cabeza.

—Haruko, querida —dijo suavemente—, no estás sola. Cuéntame qué te atormenta. Tal vez juntas podamos hallar una respuesta.

Haruko bajó la mirada y sintió cómo las lágrimas comenzaban a nublar sus ojos. Durante años había guardado silencio y aguantado todo tipo de injusticias, llevando una vida de limitaciones, y ahora que tenía esta segunda oportunidad, debía cargar con el peso de sus visiones. ¿En qué había cambiado su vida? Pero ahora, frente a la preocupación genuina de la señora Koharu, algo en su interior se quebró.

—No lo entiendo —susurró, con la voz temblorosa—. Hay algo en mí que no puedo explicar. Visiones, recuerdos que no son míos... y ese nombre, Kazuki. ¿Quién es él? ¿Por qué siento que lo conozco, que lo he conocido desde siempre? ¿Y mi madre? ¿Por qué no puedo recordar a mi madre?