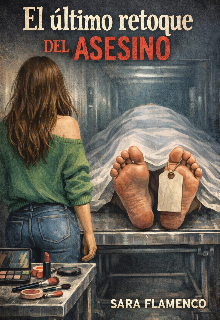

El último retoque del asesino

Capítulo 1

Amelia no le encontraba demasiadas pegas a su trabajo. El escollo más importante quizá fuese que no podía llevárselo a casa, pero por lo demás, disfrutaba de lo que hacía. El ambiente era tranquilo y no tenía que aguantar a demasiados imbéciles, a excepción de su nuevo jefe, que tenía la mano demasiado larga y el cerebro demasiado pequeño. Aun así, incluso eso entraba dentro de lo tolerable, si se comparaba con otros trabajos donde los vivos daban muchos más problemas que los muertos.

¿Que por qué hablamos de muertos? Porque Amelia era tanatopractora, o lo que es lo mismo, maquilladora de muertos, un oficio que, si bien no fue su primera opción, había aprendido a amar. Y es que los muertos no se quejaban ni pedían explicaciones, y no hacían comentarios fuera de lugar. Sus familias sí, pero afortunadamente, no trataba demasiado con ellas.

En realidad, lo que ella quería ser de pequeña era médico forense. Cuando las demás soñaban con ser princesas, ella fantaseaba con abrir muertos en canal y extraerles sus secretos a golpe de bisturí. Pero cuando murió su padre y su madre se mudó a Valencia a gastarse el poco dinero que tenían, se dio cuenta de que la carrera de medicina no era una opción. Así que se quedó en Madrid, alquiló un bajo que sospechaba que alguna vez había sido el contador de aguas del edificio y comenzó a estudiar tanatopraxia, que era más rápido (y más barato). Y descubrió que, si bien ella hubiera preferido ser patóloga, lo de maquillar muertos se le daba estupendamente bien.

Aquella mañana empezó como casi todas: demasiado pronto. Tenía 30 años, pero su reloj interno ya había cumplido el medio siglo y a las 6.30 decidía que ya era hora de despertarse. No le importaba demasiado, porque así le daba tiempo a entrenar un poco antes de irse a trabajar. No por estética ni por vanidad, sino por no entrar en su lugar de trabajo antes de tiempo con los pies por delante.

Apartó todos los muebles de su microsalón para poder tener un espacio mínimamente adecuado para hacer ejercicio y se puso a ello. El bajo en el que vivía no podía llamarlo casa ni la persona más optimista del planeta. A veces se preguntaba si sería legal. Además, compartía el espacio con una sempiterna mancha de humedad que no desaparecía por mucho que lo intentara, las paredes eran finas, el techo algo bajo y la ventana daba a una calle estrecha por la que el sol entraba con timidez, como si tampoco quisiera quedarse allí demasiado tiempo. No podía reprochárselo, ella tampoco se quedaría allí si pudiera pagar otra cosa, pero Madrid no era ciudad para pobres. Ni para nadie que tuviese un sueldo normal.

Cuando terminó su entrenamiento matutino se dio una ducha hirviendo que le supo a gloria y le dejó la piel roja y sensible y se encaminó a la cocina clamando por un café bien cargado. Mientras esperaba a que su cafetera italiana escupiera el negro líquido de la vida, se apoyó en la encimera y observó la mancha de humedad de la pared. Amelia pensó que había vuelto a crecer.

—Esto ya empieza a ser personal —murmuró.

Mientras se tomaba su café con una tostada, devoró unas páginas de la última novela negra que estaba leyendo. No tenía suficiente con estar rodeada de muerte en su trabajo, que disfrutaba con las lecturas que se regodeaban en muertes truculentas. Pero no era por la muerte en sí, sino por el misterio que las rodeaba. Bien sabía ella que, la mayoría de las veces, la muerte en la vida real era mucho mas anodina que en los thrillers. Para cuando quiso darse cuenta, el tiempo se le había echado encima, así que se puso unos vaqueros y un jersey y salió a la calle prácticamente sin mirarse al espejo.

En la calle, Madrid despertaba con su habitual hostilidad pasivo-agresiva. Gente caminando demasiado rápido, caras de lunes a pesar de ser viernes, silencios individualistas... En el metro, el vagón iba lleno, como todas las mañanas. Como siempre le ocurría a esas horas, Amelia comenzó a observar a los pasajeros con curiosidad profesional. Se los imaginaba fríos sobre su camilla metálica mientras ella trataba de dejarles presentables y a la gran mayoría le sentaba mejor la muerte. Al menos dejarían de empujar y de suspirar con dramatismo cada vez que alguien les rozaba el hombro.

El tanatorio la recibió con su olor habitual: desinfectante y flores mustias.

—Buenos días, Amelia —la saludó Luisa desde el mostrador.

—Eso dicen —respondió ella, dejando el bolso—. ¿Qué tenemos hoy?

—Empezamos suave. Sala dos. Natural.

—Benditos sean —dijo Amelia—. Nada como un muerto colaborador para empezar el día.

Luisa le sonrió con afecto. Era una abuelita entrañable que, tan pronto le regalaba una bufanda que había tejido ella misma como la sorprendía con el nuevo modelo de succionador. De hecho fue ella quien se los descubrió, y desde ese momento, se convirtió en su mejor amigo. Llevaban años trabajando juntas y compartían ese humor seco que solo se desarrolla cuando uno ve la muerte de cerca a diario. Luisa era de las pocas personas vivas del tanatorio a la que Amelia apreciaba.

La sala dos estaba en silencio cuando Amelia entró. El cadáver reposaba sobre la camilla, tapado hasta el pecho, con una expresión neutra que prometía un trabajo tranquilo. Hombre, setenta y tantos años, bien vestido, muerte natural. Un muerto educado.

Amelia se puso los guantes y empezó a trabajar con la soltura de quien ha repetido los mismos gestos cientos de veces. Tras desnudarlo y lavarlo, empezó con el trabajo que verdaderamente le gustaba. Sacó brochas, pinceles, bases de maquillaje, polvos compactos y correctores y comenzó con su labor: neutralizar tonos violáceos, aplicar base, corregir ojeras... Todo seguía una coreografía aprendida a base de práctica, sin necesidad de pensar demasiado.

Mientras trabajaba, dejó su mente vagar sin rumbo y, como ocurría muchas veces, acabó varada en un recuerdo de su padre. Pero no solía regodearse en los recuerdos tristes. Nada de enfermedades, hospitales y muerte. Lo que Amelia solía recordar en esos momentos eran pequeñas pinceladas de felicidad infantil que sólo vivió junto a él. En esa ocasión les tocó el turno a sus manos. Eran manos grandes y ásperas, manos de trabajador. Recordó cómo la sujetaban al cruzar la calle cuando era niña, cómo le daban palmadas torpes en la espalda cuando no sabía qué decirle. Las palabras no eran lo suyo, pero siempre conseguía tranquilizarla con una sola frase. Siempre la misma.

Editado: 08.03.2026