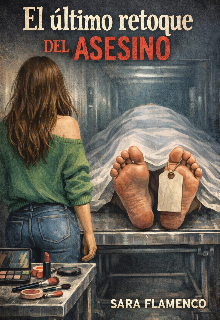

El último retoque del asesino

Capítulo 2

El despertador arrancó a Paco de un sueño placentero. Su mente le había trasladado a un momento mejor, tan lejano que ya se le antojaba la vida de otro. Durante unos minutos, había vuelto a ver a su mujer y había sido un sueño tan vívido, que parecía que incluso podía olerla. Pero esa máquina del demonio hizo que su imagen se desvaneciera y Paco volvió a la realidad, que era mucho más gris, mucho más triste y muchísimo más aburrida. Ese despertar auguraba un mal humor persistente para el resto del día.

Se quedó un rato contemplando el techo hasta que reunió la energía suficiente como para incorporarse con esfuerzo. Había mañanas que le pesaban todos y cada uno de los 57 años que tenía. Su casa estaba en absoluto silencio, como siempre desde hacía 15 años. Cuando su mujer estaba allí, le despertaba el aroma del café recién hecho y la melodía de la última cancioncilla que sonase en la radio, pero ahora sólo se encontraba una casa vacía, apagada y con olor a rancio.

Con un hondo suspiro, se incorporó dejando que los pies buscaran las zapatillas de memoria. Acertó a la primera. A esas horas de la mañana, su cuerpo funcionaba mejor en automático. Encaminó sus pasos hacia el baño arrastrando ligeramente los pies y se duchó sin mirarse antes en el espejo. Generalmente tenía mejor pinta cuando el agua le había desentumecido los sentidos. Al salir de la ducha, por fin se atrevió a enfrentarse a su propia imagen y bueno, tampoco tenía tan mala pinta.

Ese día se puso un pantalón de tela áspera color caqui, una camisa de cuadros y un jersey que tenía muchos lavados a sus espaldas. Pero le encantaba y por mucho que lo lavase, no le salían pelotillas. Se tomó su desayuno de todas las mañanas: un café con mucha leche, tres cucharadas de azúcar y una montaña de galletas que sumergía en su café hasta que se formaba una especie de papilla. No podía soportar esos desayunos en los que la leche no era leche y las tostadas parecían un cuadro en exposición, con aguacate, huevo medio crudo y un puñado de alfalfa por encima. Ni que fuera un caballo.

Antes de salir de casa, cogió la placa del cajón de la cómoda y se la metió en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego comprobó el seguro de la pistola de manera automática y la guardó en una funda oculta bajo la ropa. No recordaba la última vez que había tenido que usarla, y prefería que siguiera siendo así. Como parte de su ritual, se detuvo frente a un pequeño marco dorado que contenía la foto de una mujer sonriente. Paco acarició ese rostro que tan bien conocía y le sonrió levemente antes de cerrar la puerta tras él.

—¡Hombre, Paco! Qué alegría verte tan temprano.

Carmen, su vecina de enfrente, le miraba sonriente con una bolsa de tela colgada del brazo y un perro pequeño, feo y gruñón sujeto a un arnés. Tendría unos 50 años, era viuda y se notaba que había pasado el duelo hacía ya unos cuantos años, porque aprovechaba cualquier ocasión para sonreírle coqueta. Paco solía pensar que los gustos de Carmen seguían un mismo patrón, porque tenía un ligero aire a la pequeña mascota que refunfuñaba al abrigo de su dueña.

—Buenos días —respondió él, rascándose la nuca con una mano—. ¿Vas a darle un paseo al chucho?

—Le conoces desde hace años, Paco —dijo ella, con una sonrisa en los labios—. Ya va siendo hora de que le llames por su nombre.

—No sé si me gusta el nombre que has elegido —gruñó Paco.

Carmen se rió socarrona.

—Pues yo creo que Paco le va como anillo al dedo—contestó—. Te queda bien el jersey, por cierto.

Paco se aclaró la garganta.

—¿Sí? Es viejo. Seguro que ya me lo habías visto antes.

Estaba claro que Paco entendía de coqueteo lo mismo que de moda.

—Bueno, pero si antes te quedaba bien, ahora también. Es lo bueno de lo viejo, que es previsible.

—Sí, claro, lo viejo está bien —repitió él, que ya no sabía de lo que estaban hablando ni si le gustaba el cariz que estaba tomando la conversación.

Ella sonrió.

—Oye, Paco, el jueves pensaba ir al cine con unas amigas, pero me han dejado tirada. ¿Te apetece acompañarme?

—¿El cine? —repitió por el mero hecho de tener más tiempo para buscar una buena respuesta—. Yo… hace tiempo que no voy.

Vaya, pues lo cierto es que no lo había conseguido.

—Pues ya va siendo hora —dijo Carmen, inasequible al desaliento—. Una comedia. Nada raro.

—Yo es que… los jueves trabajo.

—Yo también, pero te hablo de después del trabajo.

Carmen empezaba a impacientarse. Paco no quería enfadarla, ni siquiera quería rechazarla. En realidad no sabía lo que quería.

—Bueno —concluyó ella antes de comenzar a bajar las escaleras—, piénsatelo. No muerdo.

—No… ya lo sé.

Carmen se acercó un poco más, bajando la voz.

—Espero tu contestación.

Le guiñó un ojo, coqueta, y se fue sin mirar atrás.

Paco resopló y no comenzó a andar hasta que escuchó cómo se cerraba la puerta de la entrada. Salió del edificio con una sensación rara en el pecho, una mezcla incómoda de calor y vergüenza. A veces, se comportaba como un imbécil.

---

Amelia se enfrentó de nuevo con la muerte. Su nuevo trabajo yacía sobre la camilla. Varón, unos 60 años y, a juzgar por la ropa que llevaba, no andaba mal de dinero.

—Ricos o pobres, todos acabamos en el mismo sitio—murmuró para si misma mientras se ponía los guantes y encendía el fluorescente sobre el cuerpo.

Comenzó desabrochando los botones de la camisa con cuidado sin prestar demasiada atención al rostro. Eso vendría después. La piel del pecho estaba intacta, salvo por un pequeño relieve bajo la clavícula izquierda que debía corresponder a un marcapasos. Humectó una gasa y comenzó a limpiar las manos del hombre. Fue entonces cuando notó la rigidez en las articulaciones del fallecido, como si en sus últimos minutos hubiera sufrido una situación que le hubiera llevado a tensarse. Los infartos fulminantes no solían presentarse así, pero quién era ella para dudar de la versión oficial.

Editado: 06.02.2026