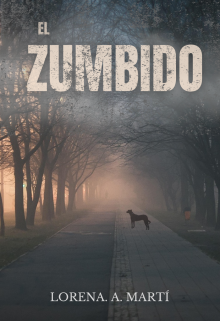

El Zumbido

El apagón

El primer grito que escuchamos fue el de Sofía, seguido por el de mi madre. Luís colapsó.

—¡Ya vienen, ya vienen! —gimió con desesperación.

Oí a Nora sollozar.

—¡Mamá!

Una silla se arrastró con brusquedad mientras mi visión se acostumbraba a la penumbra del salón de mis padres. Algunos cajones se abrían y cerraban con fuerza. Con los brazos extendidos, avancé a tientas hasta la mesa, buscando a Nora. A la vez, intenté calmar a Sofía en la distancia.

—¡Sofía, cariño, no os mováis! ¡A ver si vais a tropezar! ¡Ahora voy!

Iris lloraba. Alguien apretaba frenéticamente el interruptor de la luz, pero no pasaba nada. Luís seguía con su paranoia.

—¡Vienen a por nosotros!

Su histeria me crispó los nervios.

—¡Luis, calla! —le grité sin poder evitarlo.

Entonces, un haz de luz cortó la oscuridad.

Mi padre sostenía una linterna y la movió despacio por la estancia, iluminándonos los rostros desencajados. El alivio fue inmediato, pero no absoluto. Nadie dijo nada durante unos segundos, como si todavía estuviéramos esperando algo.

—¡Ya está, ya está! —intentó tranquilizarnos.

Sofía entró al salón con Iris de la mano. En cuanto me vio, vino corriendo hacia mí.

—Ya no hay electricidad —sentenció mi tía.

Luis se mecía en su silla, murmurando cosas ininteligibles con las manos sobre la boca.

—¿Se ha ido en toda la calle? —preguntó mi madre.

—Sí.

El silencio volvió… y con él, todas las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta.

¿Era algo temporal o definitivo? ¿Si se alargaba, significaba que los ataques estaban afectando a la gente que debería reestablecer las centrales eléctricas? ¿Qué iba a pasar con los alimentos de la nevera? ¿Teníamos suficientes linternas? ¿Velas? ¿Mecheros? Pero Hugo, en lugar de quedarse atrapado en aquellas dudas, soltó de golpe:

—Mañana probaré lo del coche. Me meteré allí todo el día a esperar el ataque. No podemos quedarnos aquí atrapados.

Su voz nos sacudió.

—Hugo… —me dolía solo imaginar que le pasara algo.

—Sí, tenemos que hacerlo. Necesitamos saber si funciona. Y si funciona, tendremos que ir a por víveres, linternas, pilas, mantas. No podemos seguir aquí sin un plan.

Mi tía le interrumpió.

—No, Hugo. Yo me meteré mañana en el coche.

A mi madre le cambió la cara.

—¡Agustina! —chilló.

—Sí, Cecilia. Necesito hacer algo.

—Pero Agustina… —Hugo dudaba.

—Nada, chico. Mañana me meto yo ahí.

Se me encogió el corazón pensando que pudiera pasarle algo a mi tía, pero habló con tal determinación, que nadie supimos qué más decirle.

Mi padre sacó velas y las puso encima de la mesa para que acabásemos de cenar. Pero seguimos sin comer, descorchando nuevas botellas de vino.

Hablamos de víveres, de comer primero todo lo que necesitaba refrigeración, de cómo calentarnos por la noche…

La conversación fue apagándose con el peso de la oscuridad, el miedo y el cansancio.

Iris y Sofía se durmieron en el sofá. Mi padre acompañó a Hugo, a Luis y a mi tía a sus casas para alumbrarles el camino. Yo ayudé a mi madre a recoger un poco y después acosté a las pequeñas. Nora y yo dormíamos en un colchón hinchable en el suelo de la habitación de invitados. Cuando nos acostamos, volvió a sacar sus miedos:

—Mamá, yo sé que todo se va a arreglar, pero a veces me viene una sensación de que ya nada volverá a ser igual —se abrazó a mí hecha un mar de lágrimas.

Yo, entre lo difícil de la situación y el embotamiento del alcohol, era incapaz de contestarle algo con un mínimo consuelo. Porque en esos momentos, yo ya nos sentía muertas, muertas en vida. Sin Adrián. Con ataques frecuentes. Sin servicios. Con alimentos limitados…

Y, sobre todo, sin esperanza. ¿Cómo iba a decirle que yo no pensaba así, que no creía que se fuera a arreglar todo?

Pasaron unas dos horas y seguía dando vueltas en la cama. Yo, y mi cabeza. Cogí una linterna que me había agenciado y me levanté a tomar un vaso de agua. El reloj de la cocina marcaba la una de la madrugada. Paseé por el pasillo que se ondulaba bajo mis pies, blando y borroso. Fui al salón y me enterneció ver en la mesita de té unos cuantos regalos pequeños, envueltos con papeles reciclados. Ese detalle me enterneció tanto que me sorprendió sonriendo con lágrimas.

Necesitaba desahogarme. Sin pensarlo demasiado, cogí las llaves y salí al rellano. Llamé suavemente a la puerta de Hugo. Estaba segura de que no me abriría, solo lo hacía por convencerme de haber intentado buscar consuelo, pero, para mi asombro, oí unos pies arrastrarse al otro lado de la puerta.

Hugo abrió y al verme sonrió. Llevaba una botella de vino en la mano y tenía brillo en los ojos. No dijo nada, solo me invitó a pasar con un gesto.