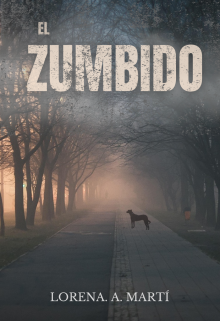

El Zumbido

La radio y el super

—Venga, mamá, vámonos a dormir —intenté quitar hierro al asunto.

—Vale…

La ayudé a levantarse y noté cómo sus movimientos eran torpes, como si tuviera diez años más de los que tenía. Todo lo que estaba pasando la había avejentado. Nos estaba quitando vida a todos.

Llegó otro ataque justo cuando mi madre había recobrado el equilibrio. La ventana de la cocina se iluminó tenuemente. La pesadez del aire y el zumbido en los oídos nos puso en alerta y mi madre se sentó de nuevo, con las manos en el pecho y la cabeza en la mesa. A mí solo me dio tiempo a arrodillarme junto a ella y hacerme una bola. Este también fue como los demás. Dentro de la desgracia, la cosa no empeoraba y, si bien cada ataque era un arañazo en el alma por el dolor, el recordatorio, el miedo y la amenaza, íbamos acostumbrándonos poco a poco a sobrellevarlos mientras estábamos protegidos en el edificio o en el coche.

Cuando volvimos a quedar en penumbra y recuperamos la calma, mi madre volvió a llorar.

—Ay, Diana… Yo intento ser fuerte, pero es que…

La abracé fuerte.

—Lo sé, mamá. Y no pasa nada por romperse. Es normal…

Después de darle un beso en la frente, volví a ayudarla a levantarse. Ahora pesaba todavía más.

Comprobamos que las chicas y mi padre estaban bien y nos fuimos a dormir. Pasamos una noche sin incidentes, en la que yo dormí, por primera vez, sin ningún despertar. Supongo que mi cuerpo ya estaba al límite y decidió desconectar el sistema, a pesar de todos los “errores” que daba mi mente en esos días.

Al despertarme, el sol ya entraba con fuerza a través de la persiana. No sabía qué hora era, pero ya había movimiento en la casa. Me levanté con la garganta seca y el dolor de la realidad en el pecho.

Me vestí sin hacer ruido, las niñas todavía dormían. En el salón, mi madre leía con una manta sobre las piernas. Me miró con ternura, pero no dijo nada. Entonces recordé la promesa que le había hecho por la noche y sentí una determinación que no hubiera creído en aquellos momentos.

Avisé a mi madre de que iba a ver a los demás. Salí al rellano y golpeé la puerta de Hugo. Me abrió enseguida, con la cara hinchada y el pelo revuelto.

—¿Te he despertado?

—No, no… Hace un rato que estoy en el sofá.

—¿Vamos a ver cómo ha pasado la noche Fede?

—Sí, estaba pensando en bajar a preguntarle si puede mirar la emisora de Luis. Tiene transformador y batería, pero no la ha podido hacer funcionar.

Bajamos juntos a la planta baja. Llamamos con suavidad a la puerta.

—Buenos días… —murmuró Fede.

—¿Has descansado algo? —le preguntó Hugo.

—Lo justo. Dormir en una cama es un regalo, pero también te da pie a pensar en otras cosas. Sea como sea, gracias por dejarme venir y darme un refugio —dijo, rascándose el cuello.

—Hemos hecho lo correcto —le dije.

Ahí me di cuenta de que Fede estaba afectado. Lo más seguro es que en esas últimas horas estaba siendo realmente consciente de lo que había ocurrido. De lo que había ocurrido con su mujer.

—La emisora de Luís… —le explicó Hugo— Dice que está en buen estado, pero no sabe hacerla funcionar.

—Puedo intentarlo —respondió Fede, más animado—. Si conseguimos alimentarla, podríamos intentar sintonizar algo.

—Y otra cosa —continuó Hugo—. Hoy, cuando podamos salir, iremos al supermercado. Queremos ver quién está allí y coger comida y agua, que ya escasea.

—Bien. ¿Necesitáis ayuda?

—Sí. Y después —añadí con la voz un poco más baja—, me gustaría pasar por la urbanización de mis hermanos.

Hugo se me quedó mirando. Creo que no esperaba que fuera capaz. Fede asintió y dijo:

—Contad conmigo. El dron está listo por si queremos mirar, antes de bajar.

—Entonces venga. Vamos a ver esa emisora.

Cuando Luis nos abrió la puerta con su gesto habitual, solo se limitaron a intercambiar un leve movimiento de cabeza. Nos hizo pasar y nos llevó hasta una mesa cerca de la ventana donde había colocado el aparato: una emisora antigua, robusta, llena de polvo y de cables que parecían haber vivido una guerra.

—Radio —dijo—. Solo una luz roja una vez. Y nada más.

Fede se agachó enseguida, casi con devoción. Abrió el compartimento inferior y revisó conexiones, tornillos, interruptores.

—No está mal —murmuró—. Pero no tiene suficiente carga. ¿De qué es la batería?

—De coche. De hace mucho —respondió Luis, encogiéndose de hombros.

Fede giró un par de cables, intentó arrancar la corriente… Un clic débil y la lucecita verde parpadeó. Después, silencio.

—Nada. Necesitamos otra batería.

—En el garaje hay coches de vecinos que ya no están… —dijo Hugo—. Puedo bajar a por una.

—Voy contigo —añadió Fede

Me quedé con Luis, que seguía trasteando cables sin hablar. Me senté en una silla y dejamos que el silencio nos rodeara.