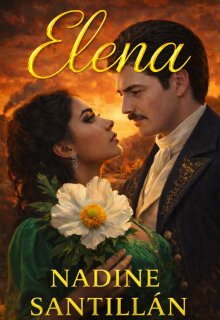

Elena

Capítulo 1

Era ya pasado el mediodía cuando Elena llegó a California a bordo del navío que había partido de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tras seis meses de arduo viaje. Caminaba con paso vacilante sobre la cubierta, aguardando su turno para desembarcar, mientras sentía cómo el corazón le latía con fuerza y un temblor involuntario recorría su cuerpo. En su mente resonaban, solemnes y persistentes, las palabras de su padre pronunciadas antes de la despedida:

—Elena, hija mía, ha llegado el momento de partir. Desde hoy debés ponerte bajo el amparo de la familia que te aguarda y conducirte según el lugar que te será dado entre ellos. No podré estar allí para cuidarte ni para salir en tu defensa, y por eso te pido que procedas siempre con prudencia y recato.

Cumplirán con lo que ha sido convenido, pero no te confíes más de lo debido. Bien sabés que no pertenecés a su linaje y que, por esa razón, deberás sostenerte con obediencia, mesura y virtud. No busques llamar la atención ni apartarte del camino que te marquen.

Nosotros te criamos con cuidado y afecto; fuera de esta casa, nadie está obligado a dispensarte lo mismo. El respeto, hija, se conserva con el buen proceder y con la discreción.

Marchás sola, y esa es una carga pesada. Aun así, andá con Dios y con la conciencia limpia. Que tu conducta sea tu resguardo. Yo te despido con dolor, pero también con la esperanza de que sepas honrar el nombre que llevás.

Al recordar estas palabras, los ojos de Elena se humedecieron. Sabía con certeza que jamás volvería a ver a su familia, y la sola idea le helaba el alma.

Al desembarcar, se encontró con don Adolfo de Mendoza: hombre de estatura mediana, cabellos y barba blancos como la sal, piel colorada y ojos claros, severos pero atentos. A su lado, una mujer sumamente delgada, canosa y de aspecto enjuto observaba con calma medida.

—Bienvenida, hija —dijo don Adolfo, con marcado acento español—. Confío en que el viaje no haya sido excesivamente penoso.

—Ha sido largo, señor —respondió Elena, inclinando apenas la cabeza—, aunque doy gracias a Dios por haber llegado. Sólo me siento algo fatigada.

—Es natural. Aunque sea nuestro primer encuentro, podemos considerarnos ya familia. Si así te parece, podés llamarme padre.

—Será para mí un honor —dijo Elena, esbozando una sonrisa conte

nida.

Luego, con discreción, preguntó:

—Y la dama que va con ustedes, ¿quién es?

Don Adolfo titubeó apenas.

—Ella es la señorita Crescencia Augusta Ramires. Desde hoy quedará a tu cuidado como institutriz.

Crescencia se adelantó y ejecutó una reverencia mesurada.

—Mucho gusto, señorita de la Quintana. Desde hoy estoy a su disposición.

—El gusto es mío —respondió Elena, correspondiendo el gesto con igual formalidad.

Sin demora, subieron a la carroza. En la posada, Crescencia atendió a Elena con diligencia silenciosa: la lavó, peinó y la vistió según las normas del decoro. Cuando el campanario marcó la cuarta hora de la tarde, partieron rumbo a la iglesia, donde don Adolfo las aguardaba.

Elena viajaba inquieta, con el corazón acelerado. Había un asunto que nadie mencionaba, pero que pesaba sobre ella como una sombra: su piel. Mestiza de nacimiento, conocía bien la severidad de la sociedad hacia quienes compartían su origen. Ya había pagado el precio de su condición: sin propuestas, sin amparo, relegada al destino de las jóvenes que debían “vestir santos”. Sólo un hombre se había acercado, y se aprovechó de su candor, arrebatándole lo que la tradición exigía conservar intacto: la honra. Ese recuerdo la aterraba, pues sabía que, de ser descubierto, su familia vería mancillado su honor.

Aun así, Elena había aceptado marcharse por obediencia a sus padres y para alejarse de aquel pasado doloroso, aunque ahora, en aquel instante, se sentía perdida y desorientada.

Al llegar a la iglesia, acompañada del brazo de don Adolfo, percibió de inmediato las miradas: su color de piel no pasaba inadvertido, y la presencia del joven que sería su esposo no mitigaba el temor que la oprimía. Su corazón latía con fuerza ante la idea de la intimidad por venir, y el peso de la tradición la hacía estremecerse.

Cuando se encontró con Francisco, quedó fascinada: joven de porte varonil, alto, cabello oscuro, ojos verdes y piel colorada, con una sonrisa que parecía iluminarlo todo.

Al acercarse al altar, Francisco tomó su mano y realizó una reverencia. Elena sintió un alivio pasajero, aunque en su interior persistía la inquietud: la sombra de lo que debía permanecer oculto no la abandonaba.

El cura, con voz grave, preguntó:

—¿Y entonces acepta, señorita Suplicios?

Elena, distraída, respondió con cierta premura:

—Perdone, padre, estaba ausente. ¿Podría repetir la pregunta? Y, si no es molestia, dígame Elena, que así prefiero ser llamada.

—Muy bien, hija —repitió el cura—. ¿Acepta usted al joven Francisco de Mendoza como su legítimo esposo, para honrarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe?

—Acepto —dijo Elena, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza.

—Ahora puede besar a la novia.

Francisco se inclinó y la besó con suavidad, un gesto que parecía detener el tiempo. Cuando la ceremonia concluyó, subieron al carruaje, todavía envueltos en la solemnidad del día y en ese temblor silencioso que acompaña a la emoción contenida.