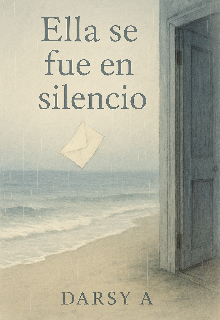

Ella se fue en silencio

Capítulo 1 - La casa que aún la nombra

La casa estaba hecha de memoria.

No era particularmente antigua, ni tenía un estilo definido. Era más bien una construcción tranquila, reposada sobre la curva de una colina que miraba hacia los campos. Sus ventanas no eran altas, pero la luz entraba por ellas como si la vivienda misma supiera invitarla a pasar. El viento hablaba con las cortinas y el reloj del pasillo parecía ignorar el paso del tiempo, como si marcar las horas fuera una cortesía más que una necesidad. Allí fue donde se la vio por última vez.

El jardín seguía creciendo como si esperara su regreso. Los girasoles se inclinaban hacia donde ella solía sentarse, como si todavía conversaran con ella. A nadie le sorprendió que sus cosas siguieran en su lugar. Ni la taza en la alacena, ni el cuaderno sobre la mesa, ni el suéter colgado detrás de la puerta. Su ausencia no había desordenado nada. Al contrario, había dejado todo tan perfectamente quieto que dolía.

Nadie oyó cuando se fue. Nadie vio si tomó el camino largo o el atajo entre los árboles. Solo quedó la nota. Pequeña, sin adornos, con tinta azul sobre papel blanco. Una frase breve: “Olvidar es más fácil”. No estaba dirigida a nadie. No pedía nada. Solo decía. Con esa calma que ella tenía al hablar de las cosas que realmente importaban.

Los primeros días fueron de espera. Alguien decía que tal vez había ido al pueblo vecino. Otro, que estaría en casa de una prima lejana. Pero pasaron los días, y después las semanas. No se llevó nada. No una maleta, no una fotografía, no un adiós. Se fue como se va el perfume cuando se abre la ventana: sin hacer ruido.

La casa, sin embargo, parecía retener su nombre en los rincones. En el zumbido de la lámpara del pasillo, en el leve crujido de los escalones, en el eco de su risa que aún parecía colgar del marco de la puerta. Había algo en esa casa que no había comprendido aún que ella ya no estaba.

Yo no vivía allí, pero la conocí. No diré que fuimos íntimos, ni que compartimos secretos profundos. Pero sabía cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando hablaba. Sabía cómo su voz bajaba apenas cuando mencionaba algo que le importaba mucho. Y recuerdo que jamás dijo estar triste.

Nunca dijo nada. Ni una palabra de más.

Por eso su partida fue más grande que el acto mismo de marcharse. Fue como una grieta en lo que parecía sólido. Como cuando un espejo refleja algo que no debería estar allí. Los demás siguieron con sus vidas. Algunos con sus dudas, otros con sus versiones. Pero yo no podía. Algo en mí se quedó pegado a esa casa, a esa nota, a esa frase.

Una mañana volví. El portón estaba abierto. Las hojas secas se acumulaban en la entrada. Caminé despacio, no sé por qué. Tal vez temía que su ausencia me hablara con voz propia. El silencio allí no era vacío, era presencia. Y de algún modo, ella seguía allí.

Toqué el marco de la puerta como si pudiera reconocer mi tacto. Crucé la sala, donde el sofá seguía hundido en el mismo lugar. Las tazas seguían en el mismo estante. El cuaderno, ahora más polvoriento, estaba donde lo había visto por última vez. Abrí una página al azar. No decía nada. Solo garabatos. Y en la última hoja, apenas un esbozo: una línea que decía “lo intento”.

Me quedé largo rato sentado en el suelo. La luz entraba por la ventana como un recuerdo viejo. Había paz, sí, pero no de la que consuela. Era una paz que entiende el abandono, que lo abraza. La clase de paz que viene cuando uno ya no espera que algo regrese.

Afuera, el viento seguía moviendo las cortinas. Y por un segundo, juro que sentí su sombra pasar junto a mí. No me miró. No dijo nada. Pero en su silencio, volvió a decirlo todo.

Y así supe que la casa no mentía.

Ella se había ido.

Pero la casa… aún la nombraba.

#4614 en Otros

#1132 en Relatos cortos

#1585 en Joven Adulto

uncaminohacialapaz, unadesaparicionsinruidos, unfinalqueabraza

Editado: 19.07.2025