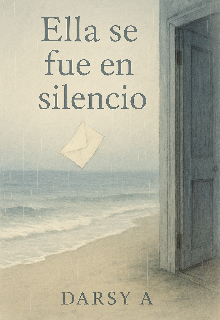

Ella se fue en silencio

Capítulo 5 - El eco de las ventanas abiertas

Las casas antiguas tienen una manera peculiar de hablar.

No con palabras, sino con sonidos suaves, respiraciones detenidas entre los espacios, crujidos que no obedecen al tiempo sino a la memoria. En la casa donde ella solía sentarse a leer, junto al ventanal que daba al jardín trasero, el viento aún jugaba con las cortinas como si esperara que alguien las apartara con dedos conocidos.

La llave oxidada de la verja principal seguía colgada del mismo clavo, ese que su padre, con precisión distraída, incrustó junto a la puerta. Nadie la retiró. Nadie la usó. Tal vez porque había cosas que no merecían ser forzadas a abrirse. Como ella. Como el silencio que dejó.

Durante semanas, el pueblo siguió fingiendo que no dolía. La gente abría sus ventanas en la mañana con un suspiro contenido. El panadero cruzaba a la acera opuesta cuando pasaba frente a su calle. Y los niños, que antes reían al verla pasar con su sombrero azul, ahora miraban al cielo, como si esperaran que descendiera alguna pista, alguna carta, un susurro que dijera: “Estoy bien. No me busquen”.

Pero no llegó nada. Solo el viento.

Y en el viento, una costumbre extraña: colarse por las rendijas de su antigua habitación y rebotar, sin violencia, en las paredes vacías. El eco se parecía a ella. Era suave, contenido, pero dejaba huella.

El primer martes de abril, cuando las hojas caídas aún alfombraban la entrada de su casa, llegó un sobre sin remitente. Lo encontró el cartero, que ya no esperaba entregar nada más allí. La carta no tenía nombre, pero olía a eucalipto. A distancia. A mar.

> “No quise desaparecer para siempre. Solo necesitaba saber cómo sonaba mi alma sin el ruido de los otros. Y ahora que la escucho, aún no estoy lista para volver. Pero los observo, desde lejos, con ternura. Y a veces, sonrío.”

La carta no estaba firmada. Pero la tinta era suya. Esa tinta azul que usaba desde niña, cuando escribía poemas que nunca mostraba, cuando llenaba cuadernos con dibujos de pájaros sin alas.

Después de esa carta, los rumores comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de tragedia. Hablaban de elección.

La señora del invernadero, que juraba haberla visto en una estación de tren al sur, dijo haberla oído silbar una melodía antigua. El jardinero que una vez cuidó sus dalias aseguró que una mujer parecida a ella dejó un sobre con semillas junto al estanque.

Y entonces, el eco se convirtió en presencia.

No una presencia física, sino una invisible, que llenaba las habitaciones con lo que pudo haber sido. Una forma de compañía sin cuerpo, una forma de consuelo que solo entendían quienes alguna vez amaron a alguien que eligió marcharse en silencio.

Los días se alargaban. Las ventanas seguían abiertas.

El viento venía con más fuerza. Pero ya no dolía.

Se hablaba de ella con cariño, como si estuviera de viaje. Como si fuese a regresar al final del verano.

Y quizá, en cierto modo, eso era verdad.

Porque había algo en el silencio que dejaba...

una promesa suave, una esperanza que no exigía, pero que persistía.

#4255 en Otros

#1044 en Relatos cortos

#1453 en Joven Adulto

uncaminohacialapaz, unadesaparicionsinruidos, unfinalqueabraza

Editado: 19.07.2025