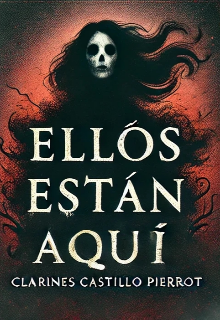

Ellos están aquí

Capítulo 33: Entre la Luz y la Sombra

El mundo estaba más tranquilo. Al menos, eso era lo que Ethan pensaba mientras caminaba entre los escombros de lo que alguna vez fueron ciudades vivas. La sombra, que había asolado el mundo, parecía haberse desvanecido como si nunca hubiera existido. Las grietas en el cielo ya no brillaban, y las nubes negras que habían oscurecido el horizonte ahora se disolvían lentamente. Pero la paz era solo superficial. Algo aún latía bajo la superficie.

Junto a él, el Padre Adrián caminaba en silencio. El sacerdote había pasado los días siguientes en meditación, buscando respuestas en las escrituras y en las oraciones que tanto había aprendido. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no parecía un hombre de fe ciega. Había visto lo imposible, y eso le había abierto los ojos a nuevas posibilidades.

—El mundo se siente más ligero —dijo Adrián, mirando el cielo despejado—. Pero aún no sé si eso es bueno o malo.

Ethan no respondió de inmediato. El eco de sus palabras anteriores, cuando había intentado detener a Vaiolet, resonaba en su mente. La decisión que ella había tomado, la elección de guiar la sombra en lugar de destruirla, lo había dejado dividido. Ella había dicho que el mundo se deshace si no lo hacía, pero ¿era la única manera? ¿Era la única opción?

En lo profundo de su ser, sabía que no había respuestas fáciles. Las sombras nunca se iban a ir completamente, pero quizás, tal como Vaiolet había sugerido, podían ser dirigidas. Encauzadas. El equilibrio había sido restaurado, sí, pero eso no significaba que el trabajo de ellos hubiera terminado.

—¿Qué pasa ahora? —preguntó Ethan al fin, rompiendo el silencio. La pregunta que había estado rondando en su mente desde la desaparición de Vaiolet.

El Padre Adrián lo miró con una sonrisa triste.

—Ahora, debemos encontrar qué queda de nosotros. El mundo cambió, y nosotros con él. La luz y la sombra no son opuestos, Ethan. Son partes de un mismo todo.

Ethan asintió lentamente. Lo sabía, pero no podía dejar de sentir que algo en el mundo había cambiado para siempre. Sin Vaiolet, sin su luz, ¿cómo seguirían adelante? ¿Cómo encontrarían la manera de vivir en un mundo en el que el equilibrio no solo se mantenía, sino que se había moldeado de una manera diferente?

A lo lejos, el sonido del viento moviendo las hojas secas fue lo único que respondió. En su interior, Ethan sabía que aún quedaba una misión por cumplir, algo que no podía ver claramente aún, pero que estaba allí, esperando ser descubierto.

El viaje no había terminado. Y el futuro, aunque incierto, aún les pertenecía.

Con esa certeza en su corazón, dio un paso adelante. Juntos, avanzarían. Por Vaiolet. Por el mundo.

La primera señal de que el mundo había cambiado no fue el silencio, ni la calma del cielo, sino los sueños. La gente empezó a soñar con Vaiolet. Nadie la nombraba, pero en las visiones aparecía una figura de ojos luminosos, envuelta en un manto de sombra que no daba miedo, sino consuelo. Su presencia se sentía como un eco antiguo, como una conciencia nueva que guiaba, no desde lo alto, sino desde dentro.

Ethan escuchó rumores en los pueblos. Algunos afirmaban que habían visto una mujer caminando entre ruinas, tocando el suelo con los pies descalzos, dejando tras de sí flores que nacían en la piedra. Otros decían que hablaba con el viento. Nadie coincidía en su rostro, pero todos recordaban una sensación: paz.

El Padre Adrián comenzó a recopilar esos relatos. Los escribía en un diario nuevo, distinto a sus escrituras pasadas. Lo llamaba “El Libro del Tercer Equilibrio”. Porque eso era lo que había nacido tras el sacrificio de Vaiolet: un nuevo equilibrio. Ni luz absoluta ni sombra devoradora, sino una danza entre ambas.

El mundo no era el mismo. Había lugares donde la realidad aún vibraba, donde la oscuridad parecía más densa, más atenta. Pero también había zonas donde la naturaleza se había regenerado inexplicablemente. El tiempo era distinto en algunos valles, y los niños nacían con ojos que recordaban a los de Vaiolet: grises, infinitos, con un leve brillo azul.

Ethan se mantenía en movimiento. Recorriendo, observando. Esperando. No podía quedarse en un lugar fijo porque algo en su interior le decía que ella aún lo veía. Que quizás, solo quizás, estaba esperando a que él entendiera algo más. Algo que aún no podía nombrar.

Una noche, mientras acampaba bajo un cielo sin estrellas, soñó con ella. No como antes, no como una memoria. Era distinta. Más etérea. Más libre.

—“No estoy perdida, Ethan,”—le dijo en el sueño—“Estoy en todas partes donde la sombra no asusta y la luz no ciega. Estoy en lo que nace nuevo, en lo que encuentra su camino entre la oscuridad.”

—¿Volverás? —preguntó él, sin necesidad de palabras.

Ella no respondió. Solo sonrió. Y en su pecho, donde antes estaba el colgante, ahora brillaba una pequeña flor de luz.

Al despertar, Ethan la encontró allí, justo donde había dormido: una flor solitaria, azul, creciendo entre la tierra seca.

No necesitaba más respuestas. Porque ahora lo sabía.

Vaiolet no se había ido.

Vaiolet era el mundo.

Editado: 08.04.2025