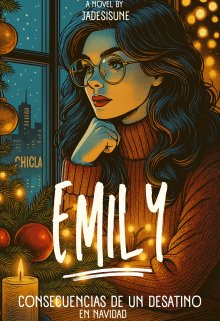

Emily, Consecuencias De Un Desatino En Navidad

YA MARCHITÓ TODOS SUS PÉTALOS.

Tu color negro se va destiñendo con el paso de los días

Te guardo en mi vitrina, es un recuerdo muerto

Que en silencio sigue existiendo y guarda un sentimiento

Brotas en un edén, en un sin fin

Te sientes rara, diferente

Para mi especial, porque en mi vida encajas

Restos de diferencia, a veces piensas

Te preguntas el porqué de tu existencia

Cuál es tu única creencia

Estas en una realidad diversa a todas las demás…

—Porta.

Federico.

Apenas abrí los ojos en medio de la madrugada, el aire me pesó en los pulmones como si respirara sombras o a través del algodón.

Me incorporé con urgencia: tenía que buscarla… debía protegerla. Me lo había prometido. Qué ingenuo fui, me cegué en mi dolor. ¿Cómo olvidé que, aunque su exterior pareciera forjado en acero, por dentro ella se desplomaba silenciosa en abismos de depresión?

—Acuéstate, Federico —ordenó mi madre con voz áspera—. No estás en condiciones de levantarte, tienes bronquitis y estás frágil.

—No es nada… comparado con lo que le pasó a ella.

—No estás siendo cuerdo. ¡Ni siquiera pareces hijo mío! Tremenda sorpresa me llevé, al enterarme de que esa jovencita tan pulcra… estaba enferma de...

—¿Ya despertó? —interrumpí con el aliento cálido y escalofríos a través de mis extremosidades, estaba temblando y no sabía si por la fiebre, o por ella.

—No. Y probablemente no lo haga nunca. Su cuerpo volvió, pero su cerebro… fue devorado por el tiempo muerto.

—¿Cómo puedes hablar así? —le pregunté, con la desesperación destrozándome el pecho y mis vías respiratorias enfermas—. Tú la amabas… ¿no lo recuerdas?

—Yo creí que ella era pura y una buena muchacha. Pero tiene una enfermedad venérea. ¡Por amor a Cristo, Federico! Gracias a Dios no te involucraste más allá. Tú, si estás limpio.

—¿Me hiciste examinar? —dije entre dientes, la ira brotando como fuego bajo la piel.

—Por supuesto. ¿Qué clase de madre sería si no lo hiciera?

Cerré los ojos. Todo me dolía. Su voz, mis bronquios, su juicio. El cuerpo entero me pedía rendición.

—Déjame solo, por favor…

Enfurecida, mi madre se levantó y salió de un portazo, tomé mi teléfono de la mesita auxiliar y observé la fecha: “veinticuatro de diciembre”. Solo faltaban unas horas para navidad y esta vez no sería su culpa, sino la mía. Al menos debía cumplir la promesa que nos hicimos, pasaríamos juntos no solo esta navidad sino todas las que se necesitasen hasta que ella despertara al fin.

Con esa idea avivando mi voluntad, llamé a la enfermera. Me suministró un analgésico lo suficientemente potente como para disfrazar mi malestar y me ayudó a vestirme. Me dolía el cuerpo, pero la urgencia era más fuerte y lo arrastraba. Así que escapé del hospital con la billetera aún en el bolsillo y tomé un taxi hasta mi departamento.

Allí, el ritual comenzó. Llené mi mochila con pequeños altares silenciosos:

Una vez dentro preparé mi mochila con algunos adornos, dos copas, la rosa negra que había mandado a preparar en acetato y funcionaba como lámpara, el regalo que le habría dado esta noche si… si todo fuese diferente, un poco de ropa de cambio, artículos personales y salí del edificio.

Un par de copas para brindar, apenas despertase.

La bola de cristal con una rosa negra, que le había hecho preparar, transformada en una lámpara que emitía una luz suave como suspiros. El regalo que probablemente nunca llegaría a abrir, envuelto con cuidado entre temblores.

Algo de ropa, artículos personales, fragancias suaves… y salí.

Frente al edificio había un restaurante de pollo asado, su favorito. Pedí dos viandas con su comida favorita, un jugo de durazno—porque el licor estaba prohibido en el hospital y ambos estábamos delicados—, el chocolate humeante que le encantaba, y casi un kilo de galletas con chispas de chocolate.

No noté las miradas hasta que ya me habían atravesado. Iba en pijama, los ojos rojos, la boca seca de tanto llorar. Sonreí para mis adentros. Emily se burlaría de mí apenas despertara. Lo sabía.

No había tiempo de cambiarme. Volví al hospital cargando algunas ofrendas que sanaran su alma y su encéfalo... Al llegar a su habitación, mi madre me esperaba hecha una furia.

Me cacheteó sin palabras, sin argumento alguno. Al menos mii padre la tomó por el brazo y se la llevó.

Y yo, agotado, con la frente empapada por emociones inconfesables, me limpié las lágrimas con la manga. Tenía que estar medianamente presentable, tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Al fin, volvería a verla.

Y ahí estaba. Su cuerpo parecía susurrar vida y dormía con un aire sereno, a pesar de todo lo que había pasado. Su piel morena seguía tan suave como el terciopelo. Y su largo cabello negro, recogido en dos largas trenzas que enmarcaban su rostro como cintas ceremoniales.

#2966 en Otros

#742 en Relatos cortos

#6561 en Novela romántica

chiclayo en navidad, vino y algo más que amistad, letras al sol

Editado: 26.07.2025