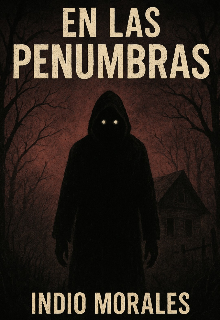

En las penumbras

Las novias de blanco

La noche había caído pesada sobre María Ignacia Vela. El pueblo quedaba a unas cuadras de la vieja casa quinta donde vivía la familia de Marcos, aunque esa noche la casa parecía estar aislada del mundo. Afuera, en la entrada, sobre una piedra grande que servía de asiento, Marcos y Nazareno, ambos de 15 años, pasaban el rato inventando historias de miedo para asustarse entre sí.

—Imaginate si nuestras novias se aparecen vestidas de blanco en medio del campo —dijo Marcos, riéndose, mientras lanzaba una piedrita al camino de tierra.

Nazareno le siguió el juego:

—Sí, como si vinieran a buscarnos, caminando despacito… pero en realidad no fueran ellas.

Se quedaron un rato en silencio, disfrutando de la tensión que ellos mismos habían creado. El aire se sentía raro, demasiado quieto. De repente, Marcos dejó de sonreír y entrecerró los ojos.

—Naza… no te quiero asustar, pero mirá allá.

Nazareno giró la cabeza. A lo lejos, en el medio de la oscuridad, avanzaban lentamente dos figuras de blanco. El corazón de Marcos se aceleró: parecían exactamente lo que habían descrito hacía segundos. Vestidos largos, blancos, que se movían con el viento, y una presencia que helaba la piel.

—No puede ser… —murmuró Nazareno, tragando saliva.

Marcos reconoció enseguida la silueta de una de ellas: la forma del pelo, la postura. Eran ellas, sus novias. Pero había algo extraño… no caminaban. Sus cuerpos se deslizaban como si el suelo no existiera bajo sus pies.

—¡Son ellas! —exclamó Marcos, pero la voz le salió quebrada, mezcla de alegría y pavor.

Las figuras se acercaban más. Cuando la luna las iluminó, sus rostros quedaron al descubierto: eran los de sus novias, sí… pero los ojos estaban completamente negros, como pozos infinitos. Sus bocas se abrían lentamente, demasiado, como si se dislocaran, dejando escapar un murmullo gutural que no pertenecía a ningún ser humano.

—No… no son ellas —dijo Nazareno, retrocediendo aterrado.

De pronto, los vestidos blancos comenzaron a mancharse de un líquido oscuro que se escurría hasta la tierra. Y con cada paso, el murmullo se hacía más fuerte: voces que repetían frases incomprensibles, antiguas, como un rezo blasfemo.

Marcos quiso correr hacia la casa quinta, pero sus piernas temblaban. La puerta estaba cerca, a unos metros, y adentro dormía su familia, completamente ajena a lo que pasaba afuera. Nadie se despertó, nadie escuchó nada.

Las novias ya estaban a escasos metros. Una de ellas levantó la mano y señaló directo a Marcos. Sus uñas se habían vuelto negras, alargadas, como garras. La otra, con un movimiento espasmódico, giró la cabeza ciento ochenta grados sin que el resto del cuerpo se moviera, y fijó los ojos vacíos en Nazareno.

El viento sopló de repente con furia, y los dos chicos fueron empujados contra la piedra. Sintieron algo helado recorrerles la piel, como si las figuras quisieran meterse adentro de ellos.

—¡Entrá! —gritó Marcos, tirando de su amigo hacia la puerta. Lograron abrirla de un empujón y cerrarla detrás de ellos.

Adentro estaba oscuro, solo se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de péndulo. La familia dormía, sin enterarse de nada. Pero en las paredes comenzaron a aparecer manchas blancas, como si manos invisibles estuvieran presionando desde el otro lado.

Nazareno, jadeando, murmuró:

—Ellas ya no son nuestras novias… algo las trajo hasta acá.

El murmullo volvió, esta vez desde dentro de la casa. Las dos figuras estaban adentro ahora, vestidas de blanco, sus bocas abiertas, emitiendo un chillido ensordecedor.

Y aunque los gritos de Marcos y Nazareno llenaron la noche, nadie de la familia escuchó jamás. A la mañana siguiente, todo estaba en orden. La piedra en la entrada, intacta. La casa, igual que siempre. La familia, tranquila.

Solo faltaban ellos.

#304 en Terror

#369 en Paranormal

terror, paranormal misterio fantasmas espiritus, fantasma demonios angeles

Editado: 11.10.2025