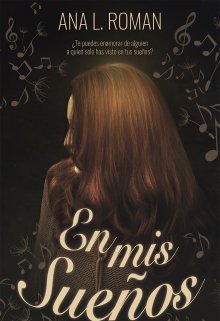

En mis sueños

Sueños y pérdidas

Algunas veces deseo que el pasado cambie. Quisiera recuperar lo que perdí, pero después pienso que, de no haber sido de esa forma, jamás podría haberle conocido y entonces ese deseo desaparece. Comprendo que es gracias a la soledad que siento que él está conmigo y entonces aquel dolor ya no importa. Si esto es solo un sueño, no quisiera despertar, prefiero permanecer dormida y así poder soñar con él siempre.

Existe un viejo dicho que asegura que la vida nunca nos da nada con lo que no podamos lidiar y lo que no logra matarnos nos fortalece. Parece una ironía que, tras perder a alguien importante, la vida decidiera otorgarme a otra persona. Aunque esta se presentara ante mí de una forma tan misteriosa.

Yo tenía seis años cuando todo comenzó. Mi padre es uno de los embajadores más respetados de Francia. Después de permanecer durante algún tiempo en París por la enfermedad de mi abuelo materno, le habían solicitado viajar a España y retomar en ese país sus actividades diplomáticas.

A pesar de no estar feliz por tener que abandonar a mi abuela en París, viajar de nuevo por el mundo parecía hacer que mi madre recuperara su sonrisa. Por lo tanto, yo estaba tan feliz como ella. Mi madre era una mujer hermosa y cariñosa, sus amigas solían decirle que había nacido con el alma de una madre por la forma en que me trataba, me llenaba de amor y mimos. Yo estaba muy apegada a ella, amaba a mi madre con todo mi corazón, no solo por el hecho de que era mi madre: amaba su forma de pensar, sus ideas, ella era la única que entendía y escuchaba mis locas ocurrencias, ese tipo de ensoñaciones que solo podrían nacer en la mente de una niña de mi edad. Ponía atención a mis comentarios, a mi opinión, al amor que sentía por la música y a mi sueño de seguir sus pasos como cantante. Cuando mi padre la conoció, ella era famosa no solo en Francia, en toda Europa se sabía de ella. Poseía una voz privilegiada y un carisma que muchos artistas envidiaban. Solíamos discutir sobre ello mientras mi padre estaba fuera debido a su trabajo. «Ser diplomático es una labor difícil», solía decirme con mucha frecuencia.

Algunos días después de instalarnos en la nueva casa, llegó una invitación de la familia real para que mis padres fueran presentados como los nuevos embajadores de Francia. Recuerdo cada palabra de aquel horrendo papel.

Estimado embajador Lefebvre:

Por medio de esta atenta invitación, le extendemos a usted y a su apreciable familia el deseo de la Corona de presentarlo ante la realeza española, con una recepción en honor a su llegada que tendrá lugar el próximo fin de semana.

Para mí era una fiesta más a la que tendríamos que asistir, otra estupenda celebración en la que dirían un discurso o dos y alabarían las habilidades de mi padre en la política, y tal vez, si la velada lo permitía, mi madre cantaría una canción. Pero lo desastroso de esa noche volvería aquel evento un horrible recuerdo.

El clima de Madrid no me había sentado bien. Enfermé ese mismo fin de semana. Mis padres estaban realmente preocupados, tenía una fiebre muy alta y la hora de la recepción se acercaba.

Normalmente me hubieran dejado con la nana, pero ella había regresado a París unos días antes, pues su tía también había enfermado y ella era su único familiar. Por lo tanto, no había quien me cuidara. Mi madre le suplicó a mi padre que asistiera solo a la recepción para que ella pudiera quedarse conmigo, pero ambas sabíamos que eso era imposible.

Finalmente, cuando faltaba solo media hora para que el evento comenzara, mi madre pudo controlar mi fiebre y salieron los dos corriendo hacia el auto, esperando lograr llegar a tiempo. Me quedé recostada en mi cama frente al televisor, cambiando de un canal a otro buscando algún programa que me interesara. Recuerdo que me quedé profundamente dormida y comencé a soñar. Fue en aquel sueño donde lo conocí. En una habitación oscura, donde solo un leve destello de luz se distinguía al fondo, había un niño que lloraba de una forma tan inconsolable que no pude resistirme. Me agaché a su lado, coloqué mi mano en su espalda y palmeé con suavidad.

—No llores. ¿Te duele algo? —Mi voz captó su atención y el niño levantó su rostro. Unos ojos marrones, tan claros como el tono de la miel, me miraron.