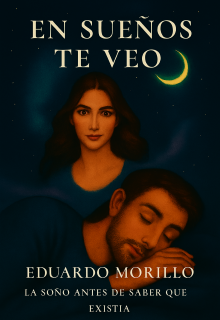

En SueÑos Te Veo

El rostro que persiste

Al día siguiente, Lucía lo encontró en la sala de lectura, con ojeras profundas y la mirada perdida. El dibujo estaba sobre la mesa.

—¿La dibujaste tú? —preguntó, sorprendida.

Elías asintió.

—No sé cómo. Solo… salió.

Lucía lo observó en silencio. Luego tomó el dibujo y lo comparó con la imagen impresa. _

—Es más real aquí —dijo, tocando el papel con suavidad—. Como si estuviera viva.

Elías no respondió. En su mente, la voz de Anarenis resonaba como un eco lejano:

“Nos prometimos encontrarnos.”

Esa noche, el sueño volvió. Pero esta vez, Elías no era un pasajero en el tren. Esta vez, él conducía.

Y ella lo esperaba en el último vagón

Elías comenzó a vivir en dos planos. Por las mañanas, atendía la biblioteca como siempre: ordenaba libros, respondía preguntas de estudiantes, tomaba café en su taza de cerámica agrietada. Pero cada gesto cotidiano estaba teñido por una inquietud nueva. Cada rostro que pasaba frente a él era examinado con atención. ¿Y si ella aparecía entre ellos?

En su tiempo libre, se sumergía en lecturas sobre sueños lúcidos, psicología transpersonal, y mitología comparada. Descubrió que muchas culturas hablaban de “el otro lado del sueño”, un lugar donde las almas se encuentran antes de nacer o después de morir. Leía sobre los “soñadores continuos”, personas que vivían historias fragmentadas noche tras noche, como si fueran capítulos de una vida paralela.

Lucía le prestó un libro titulado “El lenguaje oculto del sueño”. En él, una frase lo dejó helado:

“Algunas memorias no pertenecen al soñador, sino a quienes lo esperan.”

Esa tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio a una mujer cruzar la calle. El vestido azul, la trenza dorada, el lunar junto al ojo izquierdo. El corazón le dio un vuelco. La siguió entre la multitud, esquivando paraguas y charcos, pero al doblar la esquina, ella ya no estaba.

Volvió a casa empapado, con la imagen de ella grabada en la retina. No sabía si había sido una ilusión o una señal. Pero algo dentro de él se había activado.

Esa noche, antes de dormir, colocó el dibujo sobre su mesa de noche. Lo miró fijamente y susurró:

—Si estás ahí… vuelve.

Y cuando cerró los ojos, el tren ya lo esperaba.

Elías se encontraba nuevamente en el tren. Esta vez, todo era más nítido: el terciopelo de los asientos, el aroma a madera antigua, el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Pero lo más sorprendente era que sabía que estaba soñando. Lo sentía. Lo comprendía. Y no quería despertar.

Caminó por el pasillo del vagón, guiado por una certeza inexplicable. Al llegar al último compartimiento, la vio: Anarenis, sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el paisaje nebuloso.

—Estás aquí —dijo él, sin saber cómo había encontrado las palabras.

Ella giró lentamente, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y tristeza.

—Tardaste más de lo que prometiste.

Elías se acercó, temblando.

—¿Quién eres?

—La pregunta no es quién soy —respondió ella—, sino quién fuiste tú… antes de olvidar.

El tren se detuvo. Afuera, un campo de girasoles se extendía hasta el horizonte, bajo un cielo que cambiaba de color como si respirara.

—Nos prometimos encontrarnos —continuó ella—. En cada vida, en cada sueño. Pero esta vez, algo se rompió. Y tú olvidaste.

Elías quiso preguntar más, pero el paisaje comenzó a desvanecerse. El tren se disolvía en luz. Anarenis se levantó, tomó su mano y susurró:

—Busca el lugar donde el tiempo se detuvo. Allí comenzó todo.

Despertó con el corazón latiendo como un tambor. El reloj marcaba las 3:17 a.m. otra vez.

Tomó su cuaderno y escribió:

“Lugar donde el tiempo se detuvo. Promesa. Olvido. Girasoles.”

Luego buscó en internet: “campos de girasoles donde el tiempo se detuvo”. Entre los resultados, uno llamó su atención: una antigua estación de tren abandonada en un pueblo remoto, rodeada de girasoles silvestres. El nombre del lugar: San Isadora.

Elías se quedó en silencio. El sueño le había dado una dirección Y él estaba listo para seguirla.

El tren hacia San Isadora partía al amanecer. Elías, con su mochila al hombro y el dibujo cuidadosamente guardado entre las páginas de su cuaderno de sueños, se sentó junto a la ventana. El paisaje que atravesaban era inquietantemente familiar: campos dorados, árboles solitarios, y una niebla que parecía arrastrarse como un recuerdo.

Al llegar, el pueblo lo recibió con un silencio antiguo. Las calles empedradas, las casas de madera, el reloj detenido en la plaza marcando las 3:17. Todo parecía suspendido en el tiempo.

Preguntó por la estación abandonada. Una mujer mayor, que vendía flores junto a la iglesia, le indicó el camino con una mirada extraña.

—Nadie va allí desde hace años —dijo—. Pero algunos dicen que todavía se escuchan pasos en los andenes.

Elías caminó hasta la estación. La estructura estaba cubierta de enredaderas, y los girasoles silvestres crecían entre los rieles oxidados. Se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos. El silencio era absoluto, pero dentro de él, algo se movía.

Sacó el dibujo y lo colocó sobre sus piernas. El rostro de Anarenis parecía más vivo que nunca. Entonces, escuchó una voz detrás de él:

—Llegaste tarde. Pero llegaste.

Se giró con el corazón en la garganta. Un anciano lo observaba desde la sombra de una columna. Tenía ojos claros y una sonrisa que parecía conocerlo desde siempre.

—¿Quién es ella? —preguntó Elías.

El anciano se sentó a su lado.

—No es quién es. Es cuándo fue. Y cuánto de ti aún la recuerda.

Elías sintió que el aire se volvía más denso. El anciano sacó de su bolsillo una pequeña piedra tallada con un símbolo que Elías había visto en sus sueños: una espiral rodeada de estrellas.

—Los hilos invisibles que conectan las almas —susurró el anciano—. Algunos los llaman destino. Otros, memoria. Pero tú… tú los estás siguiendo.