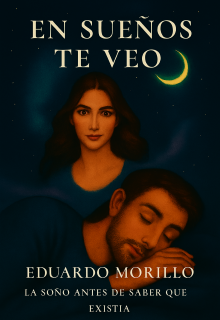

En SueÑos Te Veo

La revelación del sueño

Elías regresó a su apartamento en Caracas, pero ya no era el mismo hombre. La rutina, la biblioteca, el café de la mañana, todo se sentía como una vida ajena, un disfraz que se había puesto para ocultar algo que apenas comenzaba a recordar. La imagen de la pintura, "El espejo del alma", y las palabras del anciano resonaban en su mente, desmantelando la realidad que había conocido. El tiempo no era lineal; las almas se encontraban a través de las vidas. penso por un instante invitar a Lucia a la biblioteca con intencion de contarle su situacion, quiza ella con su profecionalismo le ayudaria a encontrarle sentido a los sueños, pero no lo hizo ya que penso que Lucia lo etiquetaria como al borde de la locura, asi que no la invito y prefirio regresar a su apartamento.

Lucía lo visitó esa tarde, con una expresión de profunda preocupación. Había notado su ausencia en la biblioteca y sus mensajes crípticos. Al verlo, con la copia de la pintura y la piedra tallada sobre la mesa, su profesionalismo clínico se disolvió en una simple amistad.

—Elías, tienes que decirme qué está pasando —le suplicó.

Él le contó todo. Le habló del viaje a San Isadora, del anciano en la estación de tren, de la galería escondida y de la pintura. Le mostró la piedra con la espiral y las estrellas. Lucía escuchó en silencio, sin juzgar, pero con una mirada de desconcierto.

—¿Y tú crees esto? —preguntó ella.

—No lo creo, Lucía. Lo sé. Es como si una parte de mí, que había estado dormida, por fin despertara.

Lucía tomó el cuadro y lo estudió con una lupa. En un rincón de la pintura, notó algo que Elías no había visto: un minúsculo grabado de las iniciales "E.S.". Elías no supo qué significaba, pero su corazón dio un vuelco.

Esa noche, Elías se acostó con la certeza de que algo cambiaría. La piedra del anciano, la tenía bajo su almohada, y la mirada de Anarenis en el cuadro le daba la confianza para sumergirse por completo en el sueño. No había miedo, solo una curiosidad abrumadora.

Cuando cerró los ojos, el tren no lo esperaba. En su lugar, se encontró en un campo de girasoles, bajo un cielo que cambiaba de color, tal como Anarenis se lo había descrito. Ella estaba allí, sentada en la hierba, con un cuaderno de dibujo en las manos. La ropa que llevaba era diferente a la de la pintura: un sencillo vestido de lino, el cabello suelto, y en su mirada, la misma profundidad de siempre.

—Has encontrado la pintura —dijo ella, con una sonrisa triste. —Por fin estás cerca de recordar.

Elías se sentó a su lado. —No entiendo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué lo olvidé?

Anarenis le tendió su cuaderno. En la primera página, había un retrato de Elías, con una nota en la parte inferior: "Elías, mi amado pintor". Debajo, había una espiral y un corazón.

—En otra vida, fuimos artistas —le explicó ella. —Tú, el pintor, yo, la musa. Pero el mundo de los hombres no es un lugar para los que soñamos demasiado. Y perdimos nuestro arte, perdimos la magia... y finalmente, perdimos la memoria.

—Pero, ¿por qué?

Anarenis no respondió. En su lugar, se levantó y lo guio hacia un antiguo pozo. El agua era cristalina, y el reflejo del sol se proyectaba en el fondo, dibujando un símbolo familiar: la espiral con las estrellas.

—Aquí, en este pozo de los deseos, hicimos una promesa —dijo ella. —Una promesa de no olvidar nuestro amor, sin importar cuántas vidas pasaran. Pero algo salió mal... y tú olvidaste.

Elías miró su reflejo en el agua. El rostro era el suyo, pero en un destello, vio otro rostro, uno más joven, con el cabello largo y un pincel en la mano. Y en ese instante, el vacío que había sentido durante toda su vida se llenó de un dolor agudo y un recuerdo repentino. Las imágenes de sus vidas pasadas aparecieron ante sus ojos: el tren, la estación, el campo de girasoles, todo lo que había visto en sus sueños.

Elías sintió que el mundo se detenía. La verdad era que, en su vida pasada, él había perdido la fe. Había dejado de pintar, había renunciado a su arte, y en el proceso, había olvidado a Anarenis, la inspiración que lo había guiado.

Despertó con el corazón desbocado. La piedra del anciano brillaba bajo la luz de la luna. El nombre de Anarenis resonaba en su mente, no como un susurro, sino como un grito. Ya no eran solo sueños. Eran memorias.

Tomó la libreta de Lucía y, sin pensarlo dos veces, escribió. Ya no era un simple diario. Era una confesión, un ruego.