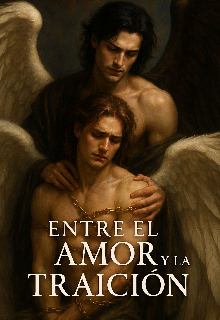

Entre El Amor Y La Traición

La Horda De Astaroth

La ciudad, aún lamiéndose las heridas de la última batalla, fue envuelta nuevamente por un manto de oscuridad. Astaroth, insatisfecho con el resultado de su primer ataque, decidió enviar una nueva horda de demonios, con un objetivo claro y mortal: capturar a Seraphiel, ahora fusionado con Daniel, y usar su energía celestial para activar el talismán y desencadenar una invasión apocalíptica sobre el cielo.

Las sombras se deslizaron por las calles como serpientes de ébano, devorando la luz y dejando un rastro de terror. Las luces de la ciudad parpadearon y se extinguieron, sumiendo todo en una oscuridad casi palpable. Daniel, con Seraphiel brillando dentro de él, sintió la marea de maldad acercándose, una presencia ominosa que erizaba la piel y aceleraba el corazón.

Este sector de la ciudad, normalmente vibrante y lleno de vida, se convirtió en un campo de batalla. Los demonios emergían de las sombras, sus formas grotescas y amenazantes reflejaban la crueldad y el odio puro de Astaroth. Los edificios temblaban bajo su avance, los cristales estallaban en una lluvia de fragmentos afilados, y los gritos de los humanos resonaban como un lamento interminable.

Daniel, espada de luz en mano, luchaba con una furia desesperada. Cada golpe que asestaba era una chispa de esperanza en la vasta oscuridad, pero los demonios parecían interminables, una marea negra que lo rodeaba por completo. Seraphiel, dentro de él, le daba fuerzas, su luz brillando con una intensidad que parecía desafiar la misma oscuridad.

Los demonios atacaban con ferocidad, sus garras rasgaban el aire, sus ojos brillaban con una malevolencia infernal. Daniel se movía con la agilidad de un guerrero entrenado, su espada cortando a través de las sombras, cada movimiento una danza de luz y desesperación. Pero por cada demonio que caía, otros dos surgían de las sombras, renovados en su odio y ansiosos de destrucción.

La batalla se tornaba cada vez más desesperada. Daniel sentía el peso de la desesperanza, cada demonio derribado era reemplazado por dos más. La presión aumentaba, el aire se volvía más denso y la oscuridad más opresiva. Estaba a punto de ceder, de ser consumido por la oscuridad, cuando una figura conocida emergió de las sombras.

Luzbel, con su presencia aún cargada de tristeza y culpa, apareció entre los demonios. Su rostro mostraba una determinación renovada, un fuego interno que ardía a pesar de las tinieblas que lo rodeaban.

Sin dudarlo, Luzbel extendió su mano y envió a Daniel y Seraphiel al mismo lugar donde había confinado a Gabriel, utilizando un portal secreto antes de que Astaroth se percatara de su acción.

Daniel y Seraphiel se desvanecieron en un destello de luz, dejando a Luzbel enfrentándose solo a la horda de demonios. En ese momento, el cielo oscuro del abismo se rasgó, y una figura luminosa descendió con una furia devastadora.

Era Asmodeo, pero no el príncipe de las sombras que todos conocían; ahora era un ángel de luz pura, redimido por la gracia de Seraphiel. Sus alas, antes negras como el carbón, ahora eran blancas y resplandecientes, irradiando una luz que cortaba a través de la oscuridad como una espada divina.

Asmodeo, con su figura radiante y majestuosa, se preparaba para enfrentarse a los demonios y a Luzbel. Su mirada, llena de una mezcla de compasión y resolución, era un pozo de poder y esperanza. Cada paso que daba parecía hacer temblar la tierra misma, y las sombras se arremolinaban a su alrededor, temerosas de su luz.

— Luzbel — dijo Asmodeo, su voz resonando como un trueno celestial — Tu traición no quedará impune, pero aún hay redención para ti.

Luzbel, con el peso de su decisión aún fresco en su mente, se preparó para el enfrentamiento. Sabía que estaba en una encrucijada, atrapado entre su lealtad al abismo y su amor por Gabriel.

Pero en su corazón, una resolución firme había tomado forma: haría todo lo necesario para corregir sus errores, para encontrar una manera de redimirse.

La batalla que se avecinaba prometía ser un choque de titanes, una lucha entre las fuerzas más oscuras y la determinación de un alma que buscaba redención. En medio del caos y la destrucción, Luzbel se preparaba para enfrentarse a su destino, sabiendo que cada movimiento contaría en la lucha por la libertad y la luz.

Asmodeo alzó sus alas, y con un grito de guerra celestial, se lanzó contra los demonios. Su luz era cegadora, una explosión de pureza que quemaba las sombras y desintegraba a los demonios a su contacto. Cada golpe de su espada celestial era una sinfonía de justicia y poder, una declaración de la fuerza invencible de la luz.

Luzbel, por su parte, luchaba con una furia desesperada. Su espada de sombras cortaba a través de los demonios, pero cada golpe era también un corte en su propio corazón. Sabía que estaba en una lucha no solo contra las fuerzas externas, sino contra su propia oscuridad interna. Cada demonio derribado era un paso hacia su propia redención, pero también una herida más en su ya maltratada alma.

Los demonios atacaban en oleadas, sus gritos de odio resonaban en la penumbra. Pero la luz de Asmodeo era un faro de esperanza, un faro que brillaba más intensamente con cada segundo que pasaba. Su presencia era una manifestación de la redención y el poder divino, una fuerza que no podía ser detenida por la oscuridad.

— ¡Luzbel! — gritó Asmodeo, su voz llena de poder y compasión — Aún hay esperanza para ti. Lucha por lo que es justo, lucha por tu redención.

Luzbel, sintiendo la verdad en las palabras de Asmodeo, luchaba con una fuerza renovada. Sabía que esta era su oportunidad de corregir sus errores, de demostrar que aún había luz dentro de él. Su espada cortaba a través de los demonios con una precisión mortal, cada golpe una afirmación de su determinación.

La batalla continuó, una danza de luz y sombras que iluminaba el abismo. Los demonios, aunque poderosos y numerosos, no podían igualar la fuerza combinada de Asmodeo y Luzbel. La luz de Asmodeo era una fuerza imparable, una manifestación de la gracia divina que barría con todo a su paso.