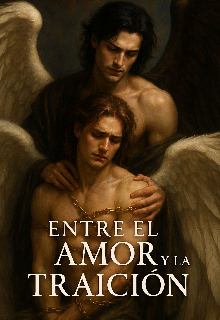

Entre El Amor Y La Traición

La Sinfónía Del Caos

El cielo estaba teñido de un ominoso rojo sangre cuando Ian, con Azrael en su interior, llegaron al lugar en cuestión. El caos se desplegaba ante ellos como un tapiz de horror y devastación.

Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora eran campos de batalla, donde demonios y sombras danzaban en una macabra coreografía de destrucción.

Azrael, el ángel de la muerte, sentía cada fibra de su ser estremecerse ante el panorama de ruina. Su esencia, normalmente serena y controlada, vibraba con una mezcla de tristeza y determinación. Era como si el propio tejido de la realidad estuviera desgarrándose, y su misión era repararlo, cueste lo que cueste.

—Este es el precio del libre albedrío —pensaba Azrael, su voz resonando en la mente de Ian—. Pero no permitiremos que el caos consuma la esperanza.

Las criaturas infernales se arremolinaban a su alrededor, una marea negra de odio y desesperación. Ian, guiado por Azrael, se lanzó al combate con una valentía que brillaba como una estrella en medio de la noche más oscura. Cada golpe, cada movimiento, era una sinfonía de destrucción y redención.

Las garras de los demonios se asemejaban a espinas venenosas, buscando arrancar la vida de Ian. Pero Azrael, con su sabiduría eterna, guiaba sus movimientos, desviando ataques con una precisión letal. La luz que emanaba de Ian era como una espada ardiente, cortando a través de la oscuridad con una fuerza imparable.

—No dejaremos que esta oscuridad prevalezca —gritó Ian, su voz un eco del poder de Azrael.

A su alrededor, los demonios caían como hojas en una tormenta, sus cuerpos desintegrándose bajo la luz pura. Pero la batalla estaba lejos de terminar. En el corazón del caos, Astaroth se movía con una elegancia macabra, su figura era un testimonio de la belleza y el horror combinados.

Astaroth era como un vendaval oscuro, sus pasos resonaban con la fuerza de un ejército. Su presencia era un remolino de poder y destrucción, un eco de la frase de Atila el Huno:

Donde yo paso, ya no crece la hierba.

Las calles que tocaba se convertían en desiertos de ceniza y escombros, cada edificio que pasaba caía como si fuera de papel.

—Este mundo es mío para moldear —dijo Astaroth, su voz un susurro de hielo y fuego — La luz no puede detener la marea de sombras que he desatado.

Sus ojos, pozos profundos de oscuridad, observaban con satisfacción la ruina que se extendía a su alrededor. Su belleza era perturbadora, una máscara de perfección que ocultaba el abismo de su alma. Astaroth se deleitaba en el caos, como un artista admirando su obra maestra.

—Esta ciudad será mi trono —pensaba Astaroth, su sonrisa una curva de malicia — Y desde aquí, la oscuridad se propagará como una plaga.

Mientras tanto, en el centro del combate, Azrael sentía el peso del caos como un yugo en su alma. Cada alma perdida, cada grito de dolor, era un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. Pero también sentía una determinación feroz, una llama de esperanza que no podía ser extinguida.

—La muerte no es el final, sino una transición —pensaba Azrael— Pero este caos debe ser detenido.

Ian, alimentado por la fuerza de Azrael, luchaba con una furia que era a la vez suya y del ángel dentro de él. Las criaturas demoníacas parecían interminables, un océano de oscuridad que amenazaba con ahogarlo. Pero Ian no se rendía. Cada golpe era un canto de resistencia, cada paso un desafío a la marea de sombras.

A medida que la batalla se intensificaba, la conexión entre Ian y Azrael se profundizaba. Eran una sola entidad, una mezcla de humanidad y divinidad, luchando por la salvación del mundo. La luz que emanaba de ellos era como una estrella en la noche, una promesa de esperanza en medio del abismo.

En otro rincón del infierno, Luzbel observaba el caos con una mezcla de satisfacción y desolación. Su corazón, que una vez había sido un faro de amor y luz, ahora era un campo de batalla de emociones encontradas. Cada día, su amor por Gabriel crecía, una llama que no podía extinguirse, no importaba cuánto lo intentara.

— Gabriel, mi amor por ti es mi tormento — pensaba Luzbel, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas — Te traicioné, no porque quisiera, sino porque no podía ver otro camino.

La desolación lo envolvía como un manto, cada pensamiento un recordatorio de su traición. Sentía el peso de su decisión como un yugo en su alma, una carga que lo aplastaba con cada latido de su corazón oscuro.

—¿Qué he hecho? —se preguntaba, su voz un susurro de dolor — ¿Cómo puedo redimirme cuando he destruido todo lo que amaba?

La visión del caos que había desatado lo llenaba de una amargura profunda. Era un príncipe de la oscuridad, pero en su interior, el remordimiento era una herida que nunca sanaba.

En las calles de la ciudad, el caos continuaba desatándose. Ian y Azrael, unidos en una sola voluntad, seguían luchando con una ferocidad inhumana. Las criaturas demoníacas parecían multiplicarse, cada una más feroz que la anterior. Pero la luz de Ian no se extinguía, su determinación era una antorcha que desafiaba la oscuridad.

—No te rindas, Ian —dijo Azrael, su voz un susurro de eternidad—. Juntos, podemos vencer esta oscuridad.

Las palabras de Azrael llenaron a Ian de una fuerza renovada. Sus golpes se volvieron más rápidos, más precisos, y las criaturas caían bajo su espada como trigo ante la hoz. La batalla era feroz, pero en el corazón del caos, la esperanza seguía ardiendo.

Mientras tanto, Astaroth observaba con una mezcla de diversión y desprecio. La llegada de Ian y Azrael era un obstáculo, pero no uno insuperable.

—Luchen todo lo que quieran —pensaba Astaroth, su sonrisa una sombra de maldad — Al final, la oscuridad siempre prevalece.

Pero en el corazón de la batalla, Ian y Azrael sabían que no podían rendirse. La lucha por la luz era eterna, y mientras hubiera esperanza, siempre habría una chispa de resistencia.