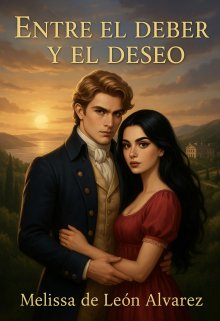

Entre el deber y el deseo

Capítulo 1: El eco del verano

“Hay estaciones que no vuelven, y amores que llegan con el perfume del verano

para quedarse en la memoria como un eco imposible de apagar.”

ELISABETH

El carruaje avanzaba lentamente por los caminos de grava que llevaban a la costa norte de Averlia. El aire olía a sal, a hierba recién cortada y a promesas ajenas. La isla, con sus colinas suaves y mansiones extendidas sobre los acantilados, tenía una belleza que dolía un poco; como si cada rincón guardara historias que nadie se atrevía a contar.

Había aceptado el puesto de institutriz en la casa Monreau con la esperanza de hallar algo de sosiego. Después de todo, una mujer sin apellido ni fortuna debe hallar refugio donde pueda. La hermana menor de Juliana Monreau, la señorita Celeste, requería instrucción en literatura y etiqueta, y eso bastaba para abrirme las puertas de una familia que brillaba con el resplandor que mi mundo no conocía.

El carruaje se detuvo frente al portón de hierro forjado. La mansión Monreau se alzaba majestuosa, bañada por la luz dorada del atardecer. Las ventanas reflejaban el mar distante, y por un instante, me sentí una intrusa observando un sueño que no me pertenecía.

Juliana me recibió con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. Era hermosa, impecable, con un vestido azul que parecía flotar al caminar. Había algo en ella —una elegancia natural, sí, pero también un cansancio leve, como si la perfección le pesara demasiado.

—Bienvenida, señorita Hartley —me dijo con voz musical—. Mi madre le espera. Deseo que se sienta cómoda; Averlia puede ser generosa… cuando sabe a quién tiene delante.

No supe si aquello era una advertencia o una cortesía.

Durante la cena, escuché mencionar por primera vez el apellido Valehurst. La madre de Juliana hablaba con entusiasmo del inminente regreso de los herederos del norte, especialmente del mayor, Edrien Valehurst, quien había pasado años en el continente perfeccionando su educación y su carácter.

Juliana fingía indiferencia, aunque su tono se volvía más afilado cada vez que alguien lo nombraba.

Aquella noche, cuando subí a mi habitación, miré por la ventana y vi el resplandor de las luces de la mansión Valehurst al otro lado del valle. Era como un faro lejano que no podía apartar de mi vista. Y sin entender por qué, sentí que algo en mi destino acababa de girar.

EDRIEN

El verano había regresado a Averlia con su acostumbrada arrogancia: cielos claros, brisa cálida y los rumores interminables de la alta sociedad. La mansión Valehurst abría sus puertas a los invitados más selectos, y entre ellos, como cada año, figuraban los Monreau.

Mi madre insistía en que debía “mantenerme visible”, expresión elegante para recordarme que mi deber era casarme pronto y con provecho.

La idea me parecía tan vacía como las copas que se alzaban en cada banquete.

La vi por primera vez durante la recepción en los jardines. No pertenecía allí, y sin embargo, era imposible ignorarla. No era su vestido —de lino claro y sin adornos— ni su peinado sencillo; era la forma en que observaba el mundo, con esa mezcla de curiosidad y reserva que solo tienen los que han conocido la escasez.

Juliana Monreau conversaba animadamente a mi lado, pero yo ya no escuchaba. Mis ojos seguían a aquella joven que permanecía un paso detrás del grupo, con un libro cerrado entre las manos.

—¿Quién es? —pregunté, intentando disimular mi interés.

—La institutriz de mi hermana —respondió Juliana con un deje de desdén—. Una señorita Hartley, creo. Llegó hace poco de la capital.

Hartley. El nombre resonó en mi mente como una melodía olvidada.

Durante el baile, la vi otra vez. No bailaba, observaba. Cada movimiento, cada palabra, parecía grabarse en su memoria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse un instante. Había en sus ojos algo que no supe nombrar: orgullo, quizá… o un miedo tan parecido al mío que me desarmó.

No hablamos esa noche. Pero mientras la orquesta tocaba su última pieza y los invitados reían bajo las luces del jardín, su imagen quedó grabada en mí con la nitidez de una promesa.

Y aunque aún no lo sabía, esa mujer iba a alterar todo lo que yo creía cierto sobre el deber, el honor y el deseo.

ELISABETH

El eco del verano parecía seguirme incluso en los pasillos silenciosos de la mansión. Había llegado buscando estabilidad, y sin embargo, algo en la mirada de aquel hombre —el señor Valehurst— me perturbaba de una forma que no comprendía.

A veces lo veía desde la distancia, cabalgando junto a los campos o conversando con los invitados. Su porte era impecable, su voz, serena; y aun así, había en él una sombra, una melancolía que me resultaba familiar.

No era amor. No todavía. Era solo la sensación de estar al borde de algo que podía cambiarlo todo.

Y yo, que había jurado mantenerme invisible, comencé a temer que mi corazón no obedeciera tan fácilmente.