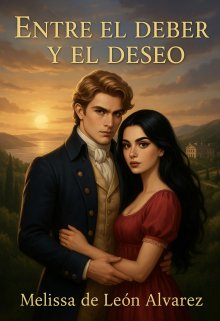

Entre el deber y el deseo

Capítulo 2: Sombras en los jardines

“Hay miradas que no dicen palabra, pero lo confiesan todo:

el temor, el deseo y la certeza de que nada volverá a ser igual.”

ELISABETH

Las mañanas en la mansión Monreau tenían un orden tan preciso que parecía coreografiado. Las campanas de la torre daban las siete, y los criados ya se movían por los pasillos con pasos ligeros, cuidando de no perturbar el silencio dorado que reinaba en la casa.

Mi tarea comenzaba con la pequeña Celeste, la hermana menor de Juliana. Era una niña vivaz, curiosa y encantadoramente indiscreta. Sus preguntas iban desde lo más inocente hasta lo más impensable, y a veces me hacía sonreír en momentos en que hubiera preferido mantener la compostura.

—¿Es cierto que los Valehurst tienen un lago en sus tierras? —me preguntó un día mientras copiaba versos en su cuaderno.

—Eso he escuchado —respondí sin levantar la vista.

—¿Y que el señor Edrien volvió más guapo de lo que se fue? —insistió con una sonrisa traviesa.

Casi derramé la tinta.

No era propio de mí alterarme, pero ese nombre, desde la noche de la recepción, tenía un efecto extraño sobre mi ánimo.

Había intentado no pensar en él, en su mirada inquisitiva, en la calma aparente que ocultaba algo más profundo. Pero las palabras de Celeste abrieron la puerta que me esforzaba por mantener cerrada.

—Los rumores suelen exagerar, señorita —dije con un tono sereno, fingiendo desinterés.

Ella me observó con malicia infantil. —Entonces, ¿lo ha visto usted?

No respondí. En cambio, fingí interés por corregir su caligrafía.

Era inútil negarlo: lo había visto más de una vez desde entonces. En los paseos al jardín, en las reuniones en el pueblo, siempre parecía estar allí, a una distancia prudente, pero suficiente para que mi corazón recordara su latido.

Aquella tarde, mientras Celeste practicaba el piano, salí al jardín con la intención de despejarme. El aire olía a jazmines y el mar se oía distante, como una promesa. Caminé entre los setos, disfrutando de la soledad.

Y entonces lo vi.

Edrien Valehurst estaba al otro lado del muro de hiedra, acompañado de su caballo. El sol caía sobre su cabello rubio, y por un instante, la escena me pareció irreal, como si hubiese surgido de un recuerdo que no me pertenecía.

Él también me vio.

No sé cuánto tiempo pasó antes de que hablara.

—No esperaba encontrar a nadie en este lado del jardín —dijo con una sonrisa apenas perceptible.

—Tampoco yo —respondí, y su voz resonó en mi mente más de lo debido.

Hubo un silencio breve, lleno de algo que no era incomodidad, sino expectación.

Sus ojos —verdes, profundos— me estudiaban con una mezcla de curiosidad y cautela.

—La señorita Monreau ha tenido suerte de encontrar a alguien que sepa mantener el orden en esta casa —comentó finalmente.

—Solo cumplo con mi deber —dije, intentando mantenerme firme.

—A veces el deber es más difícil de cumplir cuando el verano distrae los sentidos —replicó él con una serenidad que me desarmó.

No supe qué contestar.

Y antes de que pudiera reaccionar, inclinó ligeramente la cabeza, me regaló una sonrisa fugaz y se alejó, dejando tras de sí el sonido de los cascos sobre la grava.

El jardín volvió a quedar en silencio, pero yo ya no era la misma.

EDRIEN

No sé por qué la busqué aquel día. Quizás porque el tedio me pesaba más que de costumbre, o porque en su mirada había algo que se me había quedado grabado, como una melodía que uno tararea sin notarlo.

No estaba preparado para el efecto que su presencia tuvo en mí.

Ella era distinta a las jóvenes que conocía: no buscaba ser admirada, ni parecía disfrutar de la atención. Era como si cargara con un secreto, o con el recuerdo de algo que no quería compartir.

Mis días se habían vuelto una sucesión de obligaciones: reuniones con mi padre, cenas con invitados, conversaciones que se desvanecían en el aire. Sin embargo, desde que ella llegó, cada paseo por los jardines tenía un propósito oculto.

La vi varias veces después de aquella tarde. A veces sola, otras acompañando a la pequeña Celeste. Siempre discreta, siempre distante. Pero cuando creía que no miraba, podía sentir su atención sobre mí, tenue pero constante.

Una noche, durante una cena en casa de los Monreau, volví a encontrarla.

Juliana estaba especialmente radiante, parlanchina, haciendo gala de su encanto habitual. Sin embargo, yo solo podía pensar en la institutriz que permanecía a su lado, en silencio, sosteniendo una copa que no llegaba a probar.

Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció suspenderse.

No era simple atracción. Era algo más profundo, algo que no debía existir entre nosotros.

Juliana notó mi distracción, por supuesto. Su sonrisa se tensó apenas, y comprendí que aquel sentimiento —ese impulso de mirarla, de buscarla incluso entre la multitud— iba a tener consecuencias.