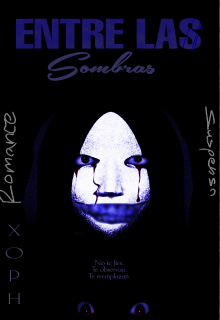

Entre Las Sombras

Nocturnos

Esa mañana del noventa y nueve, Maraia despertó con la sensación de que la luz gris del campo tenía un peso propio. La niebla colgaba sobre los pastos como una cortina húmeda, y la ciudad a lo lejos parecía encogerse, borrosa, apagada. Miró el calendario de la mesita de noche: 13/06/1999. Sus ojos se detuvieron un instante en el número marcado, tuvo una fuerte sensación en el pecho.

Se levantó con lentitud, sintiendo la pesadez de los días recientes; el despido seguía colgando de sus hombros, invisible pero tangible, el rencor estaba aún en la punta de su lengua. Encendió la televisión, y la voz que ella mentalmente llamaba idiota del presentador se deslizó por la habitación:

—“¡Noticias mañaneras! Anoche, tres mujeres aseguraron haber visto familiares hablar con personas desconocidas con movimientos extraños y expresión rígida. Después desaparecieron…”

Maraia arqueó una ceja. No era miedo lo que sentía, sino un hormigueo incómodo que le subía por la nuca y la espalda. Esa extraña sensación de vigilancia.

Un golpe seco en la puerta principal la sobresaltó: “¡Knock, knock, knock!”.

Maraia fue, caminando con pereza por los pasillos hasta la puerta principal.

Era la señora Brisa, con su abrigo gastado y el cabello revuelto, y un bolso pesado colgando de su hombro. Maraia abrió la puerta y la vio avanzar hacia ella, con paso seguro, ojos fijos y una intensidad que le hacía sentir el aire más denso.

—Buenos días, Maraia —dijo Brisa, entrando sin invitación—. Tenía que verte hoy.

Maraia la observó mientras dejaba su bolso en la mesa y sacaba cuadernos con hojas arrugadas, llenas de líneas torcidas y mapas extraños. Tenía dibujos casi infantiles, pero inquietantes. Maraia se apoyó contra la pared y preguntó:

—¿Qué es tan importante? Pareces venir de la guerra.

Brisa la miró, y sus ojos parecían atravesarla:

—No es broma. Hay personas que no son lo que parecen, Maraia. No quiero que te sorprenda.

—¿Otra de tus historias raras? —replicó Maraia, cruzando los brazos.

—Escucha —dijo Brisa, dejando un cuaderno sobre la mesa—. Ellos observan, imitan. Aprenden los gestos, la voz, los movimientos. Por la noche… pueden reemplazar a alguien sin que te des cuenta.

Maraia inclinó la cabeza, dudosa.

—¿Reemplazar? Nadie podría hacer eso…

—Yo lo he visto en sueños —susurró Brisa—. Pesadillas, premoniciones. Y ahora todo coincide con lo que sucede en la ciudad.

Maraia se sentó, observando los dibujos: figuras humanas con gestos extraños, sonrisas demasiado largas, miradas vacías, dientes perfectos, uñas largas y naturales.

—¿Y quieres que haga qué? —preguntó, exhalando con pesadez—. ¿Que me vuelva paranoica? Como... tú.

—Solo quiero que observes. Incluso los que conoces… pueden no ser quienes crees.

El silencio duró, pesado, incómodo, mientras ambas se miraban. Maraia sintió un nudo en el estómago que se negaba a desaparecer. Cuando Brisa finalmente guardó sus cuadernos y salió, Maraia permaneció junto a la puerta, viendo cómo desaparecía entre la niebla del camino. El portazo resonó más fuerte dentro de su pecho que en la madera.

Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio inquietante. Maraia notaba a lo lejos, desde su ventana, cómo ciertas figuras deambulaban por la ciudad con movimientos extraños durante las noches mientras ella fumaba. No era miedo lo que sentía, sino un malestar constante: náusea, hormigueo, un peso que parecía filtrarse por la piel. A veces fumaba en el porche, observando sombras que se desplazaban de manera irregular, y cerraba los ojos un momento, conteniendo la respiración. Ella creía que eran solo imaginaciones, porque claro ¿Quién no veía sombras raras en lo oscuro? Era normal, se supone.

El jueves, impulsada por la curiosidad, Maraia pasó frente a la casa de Brisa, la cual no había visto hace unos días. La vio sentada en las escaleras, encorvada, inmóvil. Al cruzar miradas, sintió un vértigo que le subió por el estómago y la obligó a retroceder sin despegar la mirada, había algo distinto en ella que no lograba reconocer, por último giró y se fue a paso rapido hacia su casa de nuevo. Brisa no la reconoció; no dijo nada. ¿Por qué? No se sabe...

El viernes, la casa de Brisa estaba vacía. Cortinas cerradas, silencio absoluto. La ciudad a lo lejos parecía más apagada todavía. Esa noche, al fumar en el porche, Maraia vio más figuras deambulantes, algunas siguiendo patrones extraños. La náusea volvió, el hormigueo, la sensación de que algo la observaba mientras la oscuridad se hacía más densa. No la volvió a ver, alguien había sacado de su casa a la fuerza a la señora Brisa al parecer, pues ni siquiera su cuerpo apareció.

El sábado fue peor. Maraia apenas durmió, sentada en el porche con té tibio, viendo luces y formas que se desplazaban entre los edificios. Cada crujido de ramas, cada sombra que se movía, hacía que tensara los músculos, respirara con dificultad, sintiera el estómago encogerse. No podía nombrarlo, no podía entenderlo, solo sentirlo: una incomodidad constante que se extendía como arena fina por su pecho. ¿Era solo su imaginación? O se estaba volviendo loca, pero las noches eran raras y las noticias de la mañana alimentaban sus teorías, porque ¡claro! Algo pasaba allá afuera, no era difícil darse cuenta.

Y entonces llegó el domingo. El gobierno anunció la cuarentena por una “pandemia”. Nadie explicó realmente qué sucedía. Fue entonces cuando apareció por primera vez el nombre “Los Nocturnos”, presentado como una enfermedad.

—"¡Bienvenidos al noticiero mañanero! Hoy traemos varios informes... se da inicio a una cuarentena, ¡prohibido salir de casa! Hay una pandemia que se da a conocer como 'Los Nocturnos'...-"

Maraia apagó la TV sin ver el noticiero entero, estresada por ese pequeño zumbido que no le dejaba los oídos y aún más por la irritante voz del presentador. Miró la ciudad desde la ventana, observando cómo la luz gris cubría los edificios, y supo que nada volvería a ser igual. La semana siguiente prometía mucho más que noticias vagas y nombres nuevos: prometía preguntas que no podía responder, y figuras que solo aparecían cuando el sol se escondía. Esos cabrones de los imitadores nocturnos.