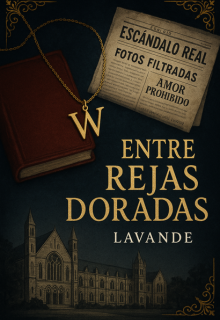

Entre rejas doradas

Capítulo 2: La semilla del pecado

Alexander

Evitarla era inútil.

Eleanor Spencer irradiaba una presencia que desafiaba las leyes de la física: aunque estuviera al otro lado del aula, mi piel vibraba como si sus dedos lo recorrieran. Hoy llevaba el pelo suelto, esos rizos dorados que sabía que le molestaban porque no podía domarlos. Como todo en ella: indomable.

—Su Alteza Real —el profesor Pembroke me sacó de mis pensamientos—, ¿podría explicarnos el artículo 12 del Tratado de Westfalia?

La clase entera giró hacia mí. Entre ellos, Eleanor mordió el extremo de su pluma con una sonrisa que decía "te atraparon".

—Fue la base del sistema de estados soberanos —respondí automáticamente—. Pero también el principio de que los reyes pueden romper las reglas si tienen suficiente poder.

Algunos rieron. Pembroke frunció el ceño. Eleanor no dejó de mirarme.

***

El jardín de Saint Albans era el único lugar donde podía respirar sin que la corona me aplastara el pecho. Rosas trepadoras, setos perfectamente recortados y, en el centro, el estanque de los deseos: una fuente donde generaciones de estudiantes habían arrojado monedas pidiendo poder, amor o venganza.

—¿Rezando para que no te quiten el título? —la voz de Eleanor me hizo volverme.

—Eso sería como pedirle al sol que no salga —apoyé los codos en la fuente—. ¿Y tú? ¿Vienes a maldecir a alguien?

Ella se encogió de hombros y se sentó a mi lado, tan cerca que el perfume a jazmín y rebeldía me nubló los sentidos.

—Prefiero guardar mis maldiciones para cuando importen.

—Como cuando le dijiste al embajador francés que su hijo olía a queso rancio.

—Olía peor —rio, y fue el sonido más honesto que había escuchado en meses.

El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no decíamos. De repente, su mano rozó la mía al ajustarse el reloj. Un contacto casual, pero que me quemó como brandy. Ella lo sintió también; su respiración se cortó un segundo.

Nos miramos. En sus ojos, vi el mismo conflicto que me devoraba: esto era una línea que, una vez cruzada, no tendría vuelta atrás.

El viento movió su pelo. Alcé la mano para apartarlo de su rostro, pero en ese momento, una voz nos llamó desde el corredor.

—¡Windsor! La directora te busca —gritó Charles.

Eleanor se levantó de un salto, como si mi proximidad la hubiera electrocutado.

—Mejor vete —susurró—. Antes de que tu corona se me contagie.

Pero cuando se alejó, sus dedos se enredaron un segundo con los míos. Y supe, con certeza mortal, que esto no había terminado.

Al contrario: acababa de comenzar.