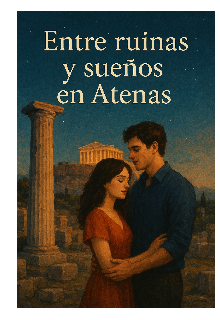

Entre ruinas y sueño en Atenas

Capítulo I – Las sombras del olivo

El sol se filtraba entre los olivos del valle de Maratón, bañando con su luz dorada las columnas de mármol de la casa de Lysandro y Eleni. Desde fuera, su hogar parecía un templo dedicado al amor: amplio, sereno y lleno de vida. Pero dentro, el eco de las palabras no dichas pesaba más que el canto de las cigarras.

Lysandro, un hombre alto, de piel trigueña y mirada intensa, había sido guerrero en su juventud. Su porte era firme, y sus rasgos —rectos, casi tallados por los dioses— inspiraban respeto. Amaba a Eleni con toda su fuerza, pero su carácter impulsivo y la influencia de ciertos enemigos habían comenzado a levantar muros invisibles entre ellos.

Eleni, en cambio, era el reflejo de la calma. Su piel clara contrastaba con su cabello rojo fuego, que caía como un río encendido sobre sus hombros. Sus ojos verdes, inteligentes y dulces, parecían capaces de leer los secretos del alma. En el mercado, muchos la admiraban, y algunos —envidiosos o malintencionados— sembraban rumores sobre ella y su esposo.

Uno de esos rumores había llegado hasta Lysandro: que Eleni se había encontrado a solas con Theron, un mercader astuto y ambicioso que deseaba poseer tanto sus riquezas como el corazón de la mujer.

Durante días, Lysandro evitó a Eleni. Sus conversaciones se habían vuelto breves, frías. Ella notaba la distancia, el peso del silencio, pero no comprendía el motivo.

Una noche, mientras el viento agitaba las antorchas del patio, Eleni lo enfrentó.

—Lysandro, ¿qué sombra se ha posado sobre ti? —preguntó con voz serena, aunque el miedo le helaba el pecho.

Él la miró, con la mandíbula tensa.

—Dicen cosas… que tú y Theron… —sus palabras se quebraron—. No quiero creerlo, Eleni, pero…

Ella dio un paso hacia él, sus ojos brillando de tristeza y firmeza.

—No escuches a los que viven del veneno, mi amado. Sabes quién soy. Sabes cuánto has significado para mí desde que el oráculo nos unió.

El silencio se extendió, roto solo por el crujido del fuego. Lysandro bajó la mirada, avergonzado. Había permitido que el orgullo y la duda pesaran más que la verdad.

Eleni se acercó lentamente, tomó sus manos y añadió:

—No dejemos que otros decidan por nosotros. Si hemos de caer, que sea por nuestras palabras, no por las mentiras ajenas.

Entonces, Lysandro la abrazó, y en ese gesto comprendieron que su amor —aunque golpeado por la envidia y la duda— era más fuerte que cualquier rumor.

Desde esa noche, prometieron hablar antes de sospechar, escuchar antes de juzgar.

El amor, como el olivo, solo florece cuando se cuida con paciencia.

Y mientras la luna ascendía sobre Atenas, Lysandro y Eleni sellaron su reconciliación bajo las estrellas, jurando no volver a dejar que los falsos dioses del orgullo destruyeran lo que los verdaderos habían bendecido.