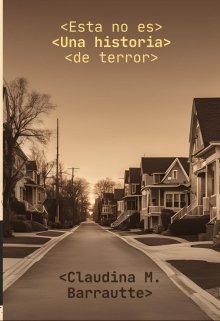

Esta no es una Historia de Terror

Esta no es una historia de Terror: La coleccionista

La coleccionista

Volviendo del mercado, nos detuvimos con papá a mirar las vidrieras de la calle principal. Mi hermana se detuvo a ver una muñeca Barbie vestida de princesa. Entiendo por qué esa imagen de mi hermana acariciando el vidrio con un dedo, marcando la figura espléndida de la muñeca vestida con tules brillantes y adornos de plástico, me recordó a Marcela.

–Una porquería carísima...– dijo mi papá sin mala intención, acariciando el pelo de mi hermana.

Y tenía algo de razón. Casi volcada sobre un fondo impreso que simulaba un castillo descolorido por el sol, la Barbie no parecía tan glamorosa como en la propaganda, ni siquiera para mi hermana, que enfocó un par de patines violetas y abandonó la muñeca sin darle más atención. A mí me pareció que incluso sus ojos, vacíos y celestes, se veían tristes. Pero no es eso lo que quería contar. Dije, entonces, que esa escena me remontó a una historia de una vecina que se comentaba a la hora del chisme.

Recordé a Marcela. Es una joven coja de unos cuarenta años que vive con su mamá en nuestro barrio, o vivía, debería aclarar, porque hace rato que el cartel de "Se vende" descansa en la fachada antigua y verde de su casa. Ambas mujeres parecían hermanas: la joven envejecida hasta alcanzar el aspecto otoñal de la mayor, que a su vez se mimetizaba con la joven, ya que ambas usaban la misma ropa, creo yo, o habían comprado por duplicado todos sus batones. Del padre no sabíamos nada, ni de otros familiares; para nosotros ellas dos eran una familia, extraña y por momentos silenciosa, como gemelas nacidas a destiempo quizás.

–¿Marcela? –reflexionó mi papá–. La mujer de las muñecas, la coleccionista... la de la casa verde que se vende. Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Vaya desenlace tuvieron con su madre...

Marcela coleccionaba Barbies desde niña. A su infancia despareja, llena de burlas por su discapacidad, la compensó con una enorme colección de muñecas que su madre le compraba, y que cuando creció y pudo costearlas, siguió acumulando. Hay muchas personas que disfrutan de este hobby; de hecho, en el barrio hay una pequeña librería que tiene todo un estante de muñecos de anime que a veces vende y a veces exhibe. Pero en esta historia no es ese hobby extraño lo que me hace recordar los hechos, sino cómo vivimos la transformación de Marcela justo antes de que desapareciera.

Entre las cosas que sabíamos de ella era que su madre era una mujer dura y así la crió. Fue por algunos años al colegio como los demás niños del barrio, pero era una época muy cruel para Marcellas con una pierna más corta. Además, la madre no dejaba que usara las ortesis que se indicaban para su defecto; decía, cuando le preguntaban por qué la niña no usaba esas cosas, que la prefería natural, que así era más bella. Así que poco tiempo duró en la escuela, hasta que la madre, cansada ya de las burlas de las que su hija era objeto, decidió que estudiara en casa con un profesor. Las muñecas debieron ser entonces una compensación para tanta soledad en la que la niña aislada se sumió. Lo digo porque eso decían los vecinos, que solo pudieron cruzarse con ella cuando su madre enfermó y terminó en una silla de ruedas, casi muda, casi inmóvil. Fue en esa época que conocieron a Marcela en el afuera, ya mayor pero vestida de manera infantil, con algún moño, perfumada con agua de rosas, con lentes gruesos de vidrios verdosos, con batón azulino y zapatos guillermina. Marcela hacía las compras por el barrio y a veces se detenía a conversar con las vecinas más curiosas sobre el estado de su madre, quizás, pero más aún por la aparición en el mundo exterior de Marcela.

–¡Marcelita!, ¿cómo está tu madre? Qué linda estás...– mentían todas.

–Bien, doña Vera, está bien, la cuido como ella me cuidó a mí –su semblante se le oscurecía.

–¿Y vos, Marcelita? ¿Cómo estás?...

–Tengo una Barbie nueva, doña Vera. ¿Sabe usted de mi colección? Las mejores son de afuera; las de acá no son tan bellas y perfectas.

Un poco así eran los intercambios, y la veías seria y arrugada con ese ridículo moñito de raso en el pelo, siempre hablando de su preciosa colección de Barbies. Había contado que cubrían las paredes de su casa, llenas de Barbies en exhibición. Una compensación infantil exhibida, por tanta falta de afuera, por tanta burla.

Y la miraban las señoras retirarse a su casita verde, balanceándose de un lado al otro con esa pierna corta, mientras seguramente a los dos minutos se olvidaban de Marcela y se ocupaban de otro chisme.

Sus últimos años en el barrio, yo también me crucé con ella. Del brazo de mi padre, que había parado a saludar a Marcela, directamente enfocó sus lentes verdes y gruesos sobre mí, y me dijo que algunas muñecas no son para jugar, sino para permanecer en exhibición así no pierden su valor. Aunque ella, según dijo, jamás vendería sus muñecas. Decía estas cosas mientras miraba con desprecio mi muñeca despeinada.

Por la tarde abría la puerta verde de su casa y, detrás de una reja fuertemente cerrada, sentaba a su madre, perfectamente peinada y acicalada, para que se entretuviera mirando mientras ella barría la vereda y arrancaba los pastos rebeldes que crecían alrededor del árbol de su puerta.

La mirada de la señora era incierta, no miraba a nada, pensaba yo. Marcela dejaba la escoba y abría la reja, y la veíamos arreglar con brusquedad el moño que le había puesto a su madre, alisaba con una mano el batón y acomodaba derechas sus manos, y volvía a barrer prolijamente la vereda.

Tanto hablaba de su colección de Barbies que nos despertó una curiosidad por verlas, ya que ella solía decir que tenía Barbies que nadie tenía, únicas, de afuera; Barbies con rasgos curiosos y vestidos esplendorosos.

–Cubren las paredes de mi casa de abajo arriba –y yo imaginaba una hermosa estantería de madera con miles de Barbies mirando al frente, elegantes y estáticas. Su propio ejército personal de Barbies.