Este es el hombre

v

El dolor seguía en mi cabeza cuando desperté. Me encontraba en una iglesia gótica. Pude ver una cúpula ornamentada con imágenes impías de pesadilla; arcos en punta, teas llameantes en los pilares, cirios por todas partes y una gran vidriera. En el altar un hombre envuelto en una túnica negra, encapuchado, recitaba solemnemente algo que sonaba a latín. Sobre un atril había un extraño libro encuadernado en piel, y detrás del altar una nueva figura sacrílega, del tamaño de una persona, del Crucificado. Parecía casi real.

La ceremonia negra estaba llena de fieles. Yo estaba delante del altar, sobre el frío suelo de piedra. Intenté levantarme pero estaba atado de pies y manos. Cuatro hombres ataviados con sotanas también negras me rodeaban.

—Abraxa per nostrum, per nostrum abraxa, abraxa per nostrum.

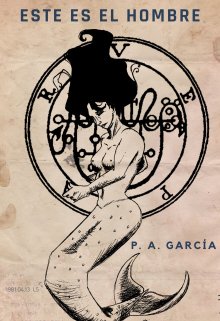

Esas fueron las últimas palabras del que hacía el papel de sacerdote. Al terminar la misa los devotos abandonaron la iglesia y el clérigo se acercó a mí. Era el hombre que me había tenido retenido en su casa. Observé que llevaba un medallón con un insólito símbolo. Era más o menos así:

Cuando llegó a mi lado el hombre me observó durante unos segundos, ceñudo y sin hablar, hasta que finalmente dijo, sonriendo insolentemente:

—Por fin te has despertado.

Seguramente había sido él quien me había golpeado, pensé, pero no hice caso a su fastidiosa burla.

—Eres un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti y de lo bien que te hemos tratado, ibas a marcharte sin darnos las gracias. Sin tan siquiera despedirte. Qué falta de modales.

Seguí sin hacer caso de sus provocaciones e inquirí:

—¿Qué significa esto? ¡Soltadme, asesinos! ¿Qué vais a hacer conmigo?

—Ya te dicho que hoy es el día de la gran celebración y que tú eres nuestro invitado de honor. Y ya es hora de que cumplas tu papel. ¡Llevadlo afuera! La fiesta va a comenzar.

Dos de los hombres con sotanas negras me cogieron en volandas y me llevaron al exterior de la iglesia. Era de noche. Delante del templo había una mesa grande en la que todo estaba dispuesto para celebrar un gran banquete: platos, cubiertos, copas, ánforas y grandes ollas humeantes. El lugar estaba rodeado de cirios iluminándolo todo. Los comensales estaban a la mesa. Debía de haber unas cuarenta personas. Entre ellas reconocí a la fatídica muchacha y al médico de la comunidad.

Me situaron a la cabecera de la mesa. Sobre la tierra había dibujado, con sangre, un gran círculo igual al símbolo que portaba el cabecilla del grupo en su medallón; al lado del símbolo había una gran cruz de madera. Me tumbaron sobre la cruz.

—¡Qué significa esto! —grité.

—Ahora lo sabrás —fue la lacónica respuesta del padre de Liliana.

Otros dos individuos con sotanas unieron sus fuerzas a los que ya me sujetaban y, entre los cuatro, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo, ¡me crucificaron!

¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Me clavaron en la cruz! ¡Me crucificaron! Primero cogieron mi brazo derecho y, a la altura de la muñeca, me incrustaron un largo, delgado, afilado y brillante clavo de hierro. Sentí como la punta del clavo perforó mi carne haciendo brotar la sangre, para después abrirse camino dolorosamente entre los huesos de mi antebrazo hasta insertarse en la madera seca. No se detuvieron hasta que la cabeza del clavo quedó firmemente oprimida contra mi carne.

El dolor se propagó de la misma inaguantable manera por mi brazo izquierdo, hasta alcanzar su éxtasis en mis pies, también atravesados por sendos clavos. No pude evitar lanzar estremecedores alaridos con lágrimas en los ojos. Varias veces estuve a punto de desmayarme, pero no tuve esa suerte.

A continuación izaron la cruz conmigo clavado en ella, y la fijaron en la tierra.

En la siguiente fase de mi suplicio el tormento físico dio paso a la tortura mental. El maestro de ceremonias, el hombre que me había retenido en su casa y que llevaba el medallón, se situó a la cabecera de la mesa y ordenó que fuera traída la comida. Antes de que se sirvieran los alimentos ordenó a su hija que bendijera la mesa. Ella, vestida con la túnica blanca, se levantó y comenzó a pronunciar un solemne discurso.

—Escucha atentamente, desgraciado —me dijo el padre antes de que su hija Liliana comenzara la oración—. Esto te concierne.

Las palabras de la muchacha las fueron:

—Te damos las gracias, amado Vepar, Nuestro Señor, gran duque infernal que sirves fielmente a Satán, Príncipe de las Tinieblas, en el infierno, donde capitaneas veintinueve legiones de diablos, por estos alimentos que hoy vamos a tomar en tu honor; alimentos que, en tu infinita misericordia, has tenido a bien brindarnos, después de tanto tiempo, en este día tan especial, día en que completaremos por fin nuestra venganza contra los apóstatas, aquellos que en aquel aciago Día de la Vergüenza te insultaron al renegar del sagrado culto a tu gracia, provocando tu enfado con nosotros, enfado que nos tenía sumidos en un profundo pesar. Pero hoy, por fin, gracias a ti que nos has devuelto al heredero de su herejía, su hijo —que aquel infausto día logró salvarse—, la sedición será por fin castigada.