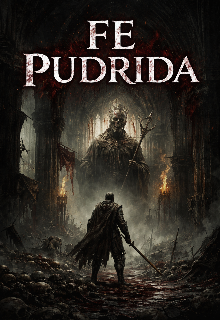

Fe Pudrida

La tierra que no llora

El cielo de Eldvarheim no conocía el azul.

Era una bóveda gris, rota por nubes pesadas que se movían como cadáveres flotando lentamente. No llovía. Jamás llovía. La tierra estaba seca, agrietada, endurecida por siglos de sangre derramada sin descanso. Decían los viejos que, cuando el reino aún tenía nombre y no solo ruinas, el suelo lloraba a los muertos. Ahora no. Ahora la tierra había aprendido a callar.

Entre los restos de un camino antiguo avanzaba un joven solitario.

Su nombre era Lucyo Nehel.

Vestía una armadura incompleta, compuesta de piezas que no pertenecían al mismo origen. El metal estaba rayado, abollado, manchado por óxido viejo y sangre más vieja aún. No llevaba estandarte. No llevaba símbolo. Ningún dios reclamaba su espalda.

En su mano derecha sostenía una espada bastarda. El filo estaba mellado, gastado por demasiados combates. No brillaba. Nunca lo había hecho. Aquella hoja no era una reliquia sagrada ni un arma forjada por artesanos divinos. Era una espada que había sobrevivido porque Lucyo aún no había muerto.

Eso era suficiente.

El viento soplaba desde las ruinas de Valen-Kor, una ciudad caída que alguna vez fue capital de un juramento antiguo. Sus murallas estaban partidas, abiertas como heridas imposibles de cerrar. Desde lejos, las torres parecían inclinarse unas hacia otras, como ancianos cansados que solo se mantenían en pie por costumbre.

Lucyo se detuvo.

Frente a él, clavadas en estacas de hierro, se alzaban varias cabezas humanas.

No eran bandidos comunes. Las marcas en sus rostros lo decían todo: guerreros. Caballeros, incluso. Uno aún llevaba restos de un casco noble, deformado por un golpe brutal. Los cuervos habían hecho su trabajo. Los ojos estaban vacíos. Las bocas, abiertas en muecas eternas de horror.

Lucyo no desvió la mirada.

Había aprendido hacía tiempo que apartar los ojos no evitaba la muerte.

—Valen-Kor… —murmuró.

Su voz era grave para alguien tan joven. No por fuerza, sino por desgaste. Como si cada palabra hubiese sido arrastrada desde lo más profundo de su pecho, pasando por recuerdos que nunca sanaron.

Avanzó entre las estacas.

Al pisar el suelo ennegrecido, algo crujió bajo su bota. Huesos. Humanos. Mezclados con restos de armaduras y espadas rotas. Allí había habido una batalla. No reciente. El olor ya no estaba. Solo quedaba la quietud pesada que sigue a las masacres cuando nadie gana realmente.

Un sonido metálico rompió el silencio.

Lento. Deliberado.

Lucyo giró el cuerpo, no la cabeza.

Desde una de las puertas derrumbadas emergió una figura humana.

Llevaba una armadura completa, pulida, demasiado limpia para un lugar como ese. Un manto oscuro caía sobre sus hombros, y en su mano sostenía una lanza larga, afilada como una promesa.

—Otro más —dijo el hombre, con voz clara—. Pensé que ya no quedaban viajeros tan estúpidos como para entrar aquí solos.

Lucyo observó en silencio.

El emblema grabado en la armadura era inconfundible.

El Juramento Carmesí.

Uno de los órdenes humanos que juraron proteger Eldvarheim… y luego lo ahogaron en sangre.

—No vengo de paso —respondió Lucyo, finalmente—. Vengo por alguien.

El caballero rió suavemente.

—Todos vienen por algo. La mayoría se queda para siempre.

Adoptó una postura de combate. La lanza apuntó directo al pecho de Lucyo.

—Da tu nombre —exigió—. Antes de que lo olvide.

Lucyo levantó lentamente su espada.

El metal raspó contra el aire.

—Lucyo Nehel.

El nombre cayó pesado, como una lápida.

Por un segundo, algo cambió en la expresión del caballero. No miedo. Reconocimiento.

—Así que es verdad… —susurró—. El perro sin juramento sigue caminando.

Lucyo apretó el mango de la espada.

—Decime —dijo, con calma mortal—…

¿quién es el Portador que se esconde aquí?

El viento volvió a soplar.

La lanza descendió.

Y el combate comenzó.

El primer golpe no fue heroico.

Fue torpe.

La lanza del caballero del Juramento Carmesí avanzó con una precisión fría, trazando una línea directa hacia el pecho de Lucyo. Él reaccionó tarde. Demasiado tarde. Giró el torso por instinto, y aun así el metal le rozó la armadura, arrancando chispas y un gemido seco del acero viejo.

Lucyo retrocedió dos pasos.

El suelo estaba cubierto de grava, huesos rotos y restos de madera quemada. Cada paso era una trampa. Cada error, una sentencia.

—Te movés como alguien cansado —dijo el caballero, sin burla—. No como alguien decidido.

Lucyo no respondió.

Respirar ya era suficiente esfuerzo.

El caballero avanzó despacio, sin apuro. No necesitaba correr. Su armadura brillaba incluso bajo el cielo muerto, y cada pieza encajaba con una perfección que hablaba de recursos, de orden, de poder sostenido por otros.

Lucyo levantó la espada.

El peso le tironeó del hombro derecho. Vieja herida. Nunca sanó bien.

La lanza volvió a moverse.

Lucyo logró desviarla con el plano de su hoja, pero el impacto lo sacudió entero. El brazo le ardió. El metal vibró como si fuera a partirse en dos. Dio un paso lateral, resbaló, cayó de rodilla.

El caballero no atacó de inmediato.

—Decime algo, Nehel —dijo—. ¿Por qué seguís caminando?

Lucyo escupió sangre al suelo.

—Porque detenerme… —murmuró— …sería peor.

El caballero frunció el ceño.

—Eso no es una respuesta.

—Es la única que tengo.

La lanza descendió otra vez.

Esta vez Lucyo no intentó bloquear. Rodó hacia adelante, sintió cómo la punta pasaba a centímetros de su cuello, y clavó la espada en la pierna del caballero. No fue un tajo limpio. El acero mellado se trabó entre placas de armadura y carne.

El caballero rugió.

Le dio una patada directa al pecho.

Lucyo salió despedido y chocó contra una pared derrumbada. El aire abandonó sus pulmones en un jadeo seco. Algo crujió. No supo qué.