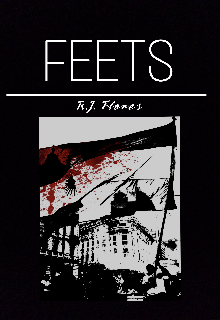

Feets

Sin salida.

El sonido del ascensor marcando cada piso que bajábamos me ponía los pelos de punta. Thiago, a pesar de todo lo que habíamos hablado, no daba el brazo a torcer; quería irse a toda costa.

—No seas pelotudo, Thiago. ¿Para qué salir? —le siseé, tratando de que mi voz no temblara.

—¿Acá para qué, Rama? Acá están tratando la infección. No se me ocurre un lugar más riesgoso en todo el país.

—Pero es el único lugar donde nos pueden dar contención si algo pasa.

—Nada nos asegura que nos cuiden, boludo. Somos los que limpian los pisos, no nos van a dar ni un Tafirol.

—Y nada nos asegura que afuera sea más seguro que acá —le retruqué

Discutimos mientras avanzábamos por el pasillo del subsuelo. Al llegar al estacionamiento, la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba. Vimos a Facundo arrodillado junto a un auto, justo antes de nuestro Corsa.

—¡Facundo, chupame la pija si pensás que no me vas a dejar ir! —gritó Thiago, encarando hacia él con paso firme.

Pero cuando tuvimos visión completa, nos frenamos en seco. Facundo estaba arrodillado, sí, pero frente a alguien que estaba tirado en el cemento.

—¿Qué carajo...?

—¿Qué le pasa?

Facundo ni nos miró. Tenía la cara desencajada.

—Vuelvan adentro ahora. Ya llamé a los jefes de la unidad para que se hagan cargo.

—Una mierda me voy adentro. ¿Qué le pasa a este tipo? —insistió Thiago.

—No sé, pelotudo, no tengo ni idea, pero ustedes dos tienen que irse ya. —El brillo de su pelada, bañada en una transpiración aceitosa, reflejaba la luz mortecina del lugar.

El hombre en el piso era uno de los científicos. Estaba pálido, pero no una palidez normal; era traslúcido, como si la piel se hubiera convertido en papel manteca. Podíamos ver las venas, que en lugar de azules se veían negras, recorriendo su cuello como raíces podridas. Apenas soltaba una respiración leve y silbante por la boca entreabierta.

—¿Qué hacía acá? ¿No tenía que estar arriba con los otros? —pregunté, sintiendo un nudo en el estómago.

—Estaba... —Facundo dudó un segundo, como si le diera asco decirlo—... Estaba lamiendo el capó del auto con desesperación.

—¿Qué?

En ese momento, el científico reaccionó. No fue un movimiento humano. Se retorció agresivamente, como si un cable de alta tensión le atravesara la columna. Se clavó los dedos en el abdomen, hundiendo las uñas con una fuerza inhumana mientras gritaba con una voz áspera.

—ME PICA... DIOS, ME PICA...

Sus uñas empezaron a rasgar la tela del guardapolvo y la piel de su vientre. Brotó la sangre, pero no era roja. Era un líquido amarillento y ralo, una especie de suero viscoso que olía a óxido y a carne rancia. Facundo le tomó los brazos, que parecían huesos forrados en cuero seco, tratando de evitar que se siguiera destripando vivo.

—Ya fue, Facundo, dejalo. Está infectado, nos tenemos que ir todos —exclamó Thiago dando un paso atrás.

—¿Infectado? ¿Con qué?

Facundo volteó a vernos y, de repente, el cuerpo del científico cesó toda lucha. Dejó de gritar, dejó de sacudirse. Simplemente cayó pesado contra el neumático del auto, con los ojos vidriosos fijos en la nada.

—¿Ves? Ya está. Dejalo por el amor de Dios —insistio Thiago irritado.

Facundo sacó la radio y trató de comunicarse una y otra vez. Solo recibía estática, un shhhhh constante que parecía burlarse de nosotros. Pero un ruido nuevo, un sonido húmedo y rítmico comenzó a brotar del cuerpo.

—¿Qué es eso?

—¿El cuerpo está largando gases?

—No... es algo más. Viene del abdomen. —Facundo, con curiosidad, acercó el oído al vientre del muerto, pegando la oreja a la tela manchada.

—¿Y? ¿Qué escuchás?

—Para, pelotudo, dejame escuchar... —Un silencio fúnebre se plantó en el estacionamiento. Yo solo escuchaba los latidos de mi propio corazón golpeándome las sienes.

—Se escuchan... ¿pies? —susurró Facundo, confundido.

—¿Pies? ¿De qué mierda hablás?

—Es como si algo...estuviera caminando ahí adentro.

Sin decir una palabra más, Facundo pegó un alarido que me heló la sangre. Al levantar la cabeza, vimos el horror: una escolopendra negra y brillante, cubierta de ese fluido amarillento, batallaba frenéticamente por entrar en su oreja, retorciendo su cuerpo anillado para hundirse en el canal auditivo.

—¡Qué mierda! —gritó Thiago, tropezando hacia atrás.

Facundo se la arrancó de un tirón, llevándose media oreja y un colgajo de cartílago en el proceso. El dolor era total; las lágrimas y los mocos recorrían su rostro mientras trataba de alejarse, pero entonces el cuerpo del científico "explotó".

Decenas de esas mierdas empezaron a brotar de la boca, de los ojos y de los tajos del abdomen del muerto. Eran rápidas, se avalanzaron sobre Facundo como una marea negra, recubriendo sus piernas y subiendo por su espalda. Entraban por donde podían: la nariz, la boca, la herida de la oreja... y si no encontraban un hueco, usaban sus mandíbulas para perforar la carne y meterse bajo la piel. Podíamos ver los bultos moviéndose bajo su uniforme mientras él caía al suelo, emitiendo súplicas ahogadas que terminaron en un gorgoteo de sangre clara.

Nos quedamos paralizados. Entonces, una de esas cosas, más grande que las demás, se detuvo sobre el pecho de Facundo y volteó su cabeza articulada directo hacia nosotros y las demás la siguieron.

—¡CORRÉ! —gritó Thiago.

Salimos disparados, dejando los pulmones en cada metro. El sonido de los gritos de Facundo se fue apagando, reemplazado por el repiqueteo de miles de patas metálicas contra el cemento que venían detrás de nosotros. Llegamos a la puerta principal del edificio: cerrada. Thiago forcejeó como un animal. Yo, sin pensar, me estrellé con todo el peso de mi cuerpo contra el metal, buscando abrirla sin éxito.

El brazo derecho me dolía a morir, pero no paramos. Pateábamos, empujábamos, llorábamos. Nada. Estábamos sellados por fuera.