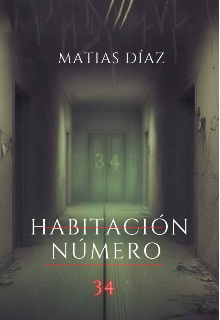

Habitacion numero 34

***

El agarre de Don Juan sobre sus hombros se sintió como el único ancla que le quedaba en un mar de delirio. Su rostro, surcado por el miedo, era un espejo de la propia desesperación de Valery. Ella se liberó de sus manos como si el contacto quemara, impulsada por una mezcla de rabia y terror.

—¿Cómo lo sabe? —exigió Valery, sintiendo que un grito se le atascaba en la garganta—. ¿Qué sabe usted de mí? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¡Dígame, por el amor de Dios, diga la verdad!

Doña Julia, que aún se lamentaba sobre el cuerpo inerte de Héctor con un trapo manchado de sangre en la mano, levantó la cabeza. Sus ojos, ahora secos, miraron a Valery con una compasión terrible, una pena que parecía haber enterrado a sus propios hijos.

—No hay tiempo —susurró con una voz extrañamente lúcida y sin histeria—. El lugar donde estás, este pueblo... no es solo una antesala del infierno. Es el punto de quiebre. El punto donde el velo es tan fino que los que están atrapados en el limbo pueden asomarse. Ya no hay vuelta atrás. Ellos saben que estás aquí y no te dejarán ir tan fácilmente. Nosotros haremos todo lo posible por tu hermano, ahora vete, por favor.

Lo dijo con una voz calmada, como si hubiera aceptado el destino al que ella tanto temía.

Valery retrocedió, sus pies tropezando con una silla.

—¡Ustedes lo sabían! ¡Todo el tiempo lo sabían! ¿Por qué mierda ocultan la verdad? ¡¿Qué más me esconden?! —Valery gritaba casi sin voz, las lágrimas corrían por sus mejillas.

En un lapso de un segundo, Don Juan se levantó y le dio una cachetada de tal fuerza que la dejó en el suelo, agarrándose la mejilla.

—Niña, tú no sabes qué pasa en este pueblo, y espero que siga así. Créeme, niña, es algo que no está al nivel de nadie. Solo hazme caso, tu hermano estará bien. Lo prometo. Daré mi vida si es necesario para protegerlo, para que estés tranquila.

Valery asintió con una cara de mezcla de confusión y miedo, y tomó la mano que le extendía Don Juan para ayudarla a levantarse.

—Anda, despídete y suerte.

Valery se quedó clavada, con la mirada fija en el rostro de Héctor, un mapa de la batalla que acababa de librar. No. No podía, no debía aguantar el nudo de lágrimas que le rasgaba la garganta al verlo así, en esa quietud desconcertante que nunca le había pertenecido.

Se acercó, con la mano temblándole de una mezcla de amor y alivio desgarrador. Le tocó la cara. El tacto era suave, peligrosamente suave, y aún conservaba un calor residual, una tibieza engañosa. Le inclinó la cabeza y le depositó un beso lento y profundo en la frente.

Y fue entonces cuando lo supo con una certeza abrumadora: la piel estaba tibia, pero el alma se había ido. Lo que sea que lo había estado consumiendo, esa sombra, esa dolencia, se había marchado . Solo quedaba Héctor, en paz, y el eco mudo de su partida.

Valery marcaba su camino hacia aquel dichoso manicomio, un lugar que la intuición le gritaba que era el mismísimo epicentro de la desgracia. Se adentró en lo más profundo de un pueblo que se sentía menos como un asentamiento y más como una fosa silenciosa.

Cuando alcanzó el centro, la sensación no era de abandono, sino de algo mucho peor: vigilancia. El pueblo no estaba desierto; estaba observando. Tras cada cristal empañado, detrás de cada cortina apenas corrida, una sombra inmóvil. Todas y cada una de las personas en sus casas solo miraban por las ventanas, sus ojos fijos en Valery. Eran miradas que no juzgaban, sino que confirmaban algo terrible.

Un silencio pesado y antinatural se rompió con un alarido áspero, proveniente de una casa a la izquierda:

—¡No puede ser, es ella! —gritó una señora.

El grito no era de sorpresa, sino de un pánico frío. La mujer salió de su casa, no corriendo, sino tropezando, como si su propio cuerpo se resistiera a la revelación. Sus ojos, ahora desorbitados, se clavaron en Valery.

—¡Oye, tú, sí, tú! —siseó, acercándose con una lentitud que helaba la sangre—. ¡Eres ella!

La reacción fue instantánea y colectiva. Toda la gente se asomaba ahora, ya no tímidamente, sino con una urgencia febril. El aire se llenó de un murmullo bajo y constante, un coro de voces secas: "Es ella... No puede ser... Dios mío..."

El corazón de Valery se desbocó, golpeando contra sus costillas con violencia. La necesidad de huir superó cualquier lógica. Apresuró su paso hasta convertirse en una carrera desesperada. No sabía qué daño podrían hacerle, pero la certeza de que la gente de ese pueblo sabía quién era ella —o al menos a quién creían que era— la impulsó.

"¿A qué va eso de que saben quién soy yo?", la pregunta resonaba en su mente, pesada como un martillo. No eran desconocidos viéndola pasar; eran jueces que acababan de reconocer a su condenada. A medida que se alejaba del centro maldito, Valery no se sentía más segura, solo más consciente de que el pueblo entero, ahora en silencio, la estaba dejando ir... por ahora..

Cuando vio lo que tenía enfrente, resonaron las palabras de Antony: "El bosque es donde las cosas que no existen, se vuelven reales."

—Vamos, tienes que hacerlo. Hazlo por Héctor —se daba aliento antes de adentrarse en aquel lugar.

El ambiente no solo era pesado; era una masa de aire coagulada y fría, con un hedor rancio a tierra removida y carne dulce. Cada paso que Valery daba no era un movimiento, sino una lucha agonizante contra una fuerza invisible que le succionaba la voluntad. Sentía los pelos de sus brazos erizados no por el frío, sino por la absoluta malignidad que la empujaba hacia atrás.

—Valery, ¿por qué no me ayudaste? ¡Me dejaste morir! —La voz resonó, viscosa, como si se hubiera filtrado a través de pulmones llenos de lodo. Ella la reconoció, y el reconocimiento fue peor que cualquier amenaza.

El pánico se convirtió en una jeringa de adrenalina helada inyectada directamente en su corazón. Al girar, la escena la golpeó como un mazazo húmedo. Antony estaba allí. No "hecho trizas", sino reconstituido por una voluntad enferma. Sus ojos, ahora charcos lechosos de blanco sin pupila, la taladraban. Su tronco era una exhibición putrefacta; sus órganos vitales, ya negruzcos e hinchados, colgaban como racimos podridos, sostenidos precariamente por la piel abierta y desgarrada. Un riñón se desprendió con un sonido sordo y gelatinoso, impactando el suelo a sus pies. Valery no tenía palabras, solo un arcada seca y silenciosa que le raspaba la garganta.