Hacia la nada

1

Esta vez la hojarasca crepitaba más que el otoño anterior en la calle de los Astros, cerca del barrio Estrella. Sí, podía sentir cada pisada un poco más honda que la anterior entre los crujidos de ramas caídas y atardeceres cada vez más fríos y efímeros; entre los mosaicos marrones y anaranjados del otoño que cubrían bajo su manto a Madrid. El olor a tabaco, ya de por sí prolífico en todo el año como insigne del quehacer local, es ahora más notable conforme las ventiscas regresan abrazando su predicción del invierno que entrará en unos cuantos meses. Recuerdo que, al salir, tomé mi sobrecamisa y la coloqué encima de mi jersey beige. A estas nueve y cuarenta y cinco de la mañana, ya siendo común encontrar gente en la calle, se me hacía extraño no contar con el chirrido veraniego estruendoso y vívido de los vencejos, solía ser un gran despertador para días como hoy en los que voy tarde al trabajo, y reconfortante los fines de semana – no recordaba que estábamos ya en septiembre. A decir verdad, ya hace un tiempo que he perdido varias nociones, y entonces me vislumbro entre el limbo de mis días como un espectador más. No es que me haya vuelto insípido (o al menos a mi parecer en me digo eso para reconfortarme —¿quizás? — entre mi terquedad), simplemente creo haberme acostumbrado demasiado al extraño sabor de la desrealización, esto es, el sentir como la vida de uno se retuerce sobre un esfuerzo de trama ajena a la real, en la que se aprecia con tintes de filme antiguo una irrealidad que resulta acogedora por traer de vuelta vidas pasadas que nunca tuvimos o existieron. Me he vuelto adicto a ese sentimiento de nostalgia quizás para escapar de la realidad. Me repetía esto rutinariamente cada día mientras me debatía siempre qué estación era la más cercana: siempre era una lucha constante entre Estrella y Conde de Casal que terminaba en una decisión en función de lo mismo: qué tan tarde iba al trabajo o más que cuál era más cercana, a cuál me producía más placer acercarme. Esta vez la ganadora había sido la estación Estrella, por tener un recorrido relativamente corto y pacífico, por el cual disfrutaba de pasillos vecinales colindantes con jardines de ensueño que parecían sacados de una mínima acuarela impresionista, y podía apreciar, por un momento, esas alfombras en un primer momento amarillentas y meses después rouge que traía el otoño. Me deslizaba entre barandales y callejuelas estrechas arropadas por sombras mínimas de los ínfimos pocos halos de luz que lograban colarse entre aquellas mantas grises características de los días otoñales y posteriormente invernales para caer cerca de cafeterías impregnadas del olor a pinos y café que se mezclaban tras las tertulias incansables de los bares vecinales a pie de calle.

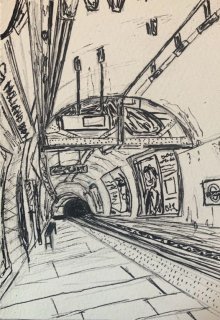

Al llegar a la estación Estrella (o a cualquier estación de metro en general) sentía una paz particular en ese espacio liminal que era el subsuelo. La sensación que implicaban los andenes y los vagones es única, aquel lugar intermedio donde no es arriba pero tampoco abajo del todo, donde nadie se conoce a menos que vayan juntos, el metro siempre es un lugar que es pero donde no se es. Incluso en el camino, ¿cómo saber si se está llegando al destino o si apenas se está yendo? Envuelto en una malla negra de fondo que son los túneles donde simplemente la sensación de estarse moviendo, aquella necesidad tan intrínseca del humano de orientarse hacia el delante, o moverse en cualquier sentido que sea un paso más hacia donde quiere ir, eso en el metro se congela y se convierte en una sala de espera momentánea. Las vidas entonces también lo hacen. Pasan de ser las gentes de átomos aislados en una sociedad conjunta donde la colaboración se da en puntos específicos a simplemente estar en un mismo espacio tiempo donde el tiempo simplemente se detiene para llegar a algún lado. Hay una suerte de inexistencia entre estación y estación, nada es durante ese recorrido que el tren hace de Estrella a Sainz de Baranda, lo que hay en medio de ambas estaciones no es nada más que un tramo, y dentro del vagón las vidas ya no son algo menos que vidas, son mucho más, son antologías, relatos comprendidos en un solo lugar: aquellos compañeros de trabajo que estaban discutiendo el recorte de personal del viernes de la semana pasada, la mujer de la esquina cuya hija se va a casar en Vigo, aquella madre que emigró desde Venezuela y pasa su tiempo calculando las horas milimétricamente para hablar con su familia de allá cuando estos se van a dormir mientras en Madrid amanece, el chico que recientemente ha perdido a su padre en camino a la universidad y cuya mente horas antes estaba ensimismada únicamente en el examen final con el cual se juega todo el semestre… ¿Cómo pueden tantas vidas existir en un mismo espacio y desligarse de sí mismas, ignorando el precioso vacío que nos da este pedazo de metal que se dirige hacia otra esquina de la ciudad a ochenta kilómetros por hora bajo tierra? Y esto no es una cuestión de indignación por mi parte, más bien sucede como en estos momentos que espero pacientemente, que me regocijo en el trayecto preguntándome cómo es que un espacio tan efímero puede ser tan acogedor al mismo tiempo y guardar tantos secretos… Misma pregunta que podría serle hecha al amor, en todo caso — pensé mientras veía el túnel subterráneo que era el pasillo elongarse a la distancia entre sus paredes que contenían curiosos anuncios bajo las luces tenues y veía a todos pasar. A veces, en algunos lados me encontraba casillas llenas de libros viejos de páginas amarillentas rasgadas por el olvido: muy pocos se acercaban a verlos o a tomar alguno, pero siempre era interesante ver a quién lo hacía escoger uno, me preguntaba acerca la temática que le habría llamado la atención. Una vez en vísperas navideñas el tren tardó casi media hora en pasar por un inconveniente debido a las lluvias que había afectado gravemente uno de los tramos, teniendo que ser tratado para poder seguir el trayecto. Las aguas habían invadido las entradas próximas, teniendo la guardia del metro que sellarlas momentáneamente, encerrándonos en una suerte de laberinto subterráneo, nunca mejor representada estaba más que ahí, esa desconexión que daba paso a la realización del espacio común que era algo tan banal como el metro para cualquier otro, ¿entiendes? En ocasiones justo como esta, te dabas cuenta, más allá de el espacio vacío entre un tramo y otro, de todo lo que te rodeaba. En ese momento en la estación en la que me encontraba no había estado afectada por milagro, y todo parecía normal entre las personas, aunque muchas estaban irritadas con razón, teniendo el paso limitado y teniendo que retrasar sus actividades. Recuerdo que me acerqué para subir a la entrada donde sabía que podía encontrar algo qué comer, eran casi las nueve de la noche, y ese día había salido fatigado del gimnasio. Tenía la mirada entre gris y sepia, casi borrosa, gran error no haber traído agua ese día. Me acerqué jadeante a un banco cercano a los torniquetes antes de cualquier cosa, solo para caer rendido apenas sentarme y perder la consciencia un minuto en el que todo lo veía gris. En mi inconsciencia, al estar sentado en el banco ese instante que caí, no sentía nada, estaba en un limbo similar al que te describo en el que me encuentro en los vagones o en las calles ensimismado. Supongo que para mí todo siempre es un espacio de inexistencia o más bien de sentir que uno flota entre la nada. La existencia a veces es rara y solo consiste en dejarse caer, y creo que eso es algo que entendí en este momento a simple vista insignificante cuando me desmayé. Al abrir los ojos me encontré rodeado de paramédicos al despertar, y con un mar de gente curiosa poniendo su vista en mí, tenía el antebrazo derecho recubierto por una venda para medirme la tensión, mientras me llenaban de preguntas al tiempo que me daban agua. Por mi parte apenas respondía en monosílabos; estaba invadido de vergüenza y, por demás, tú que bien me conoces, ya imaginarás lo que supone para mí el ojo público. Sin embargo la gente me ayudaba a recoger mi bolso que se había caído. Una vez pasada una media hora me aconsejaron comer algo en una de las pequeñas cafeterías cercanas y tomar mucha agua antes de regresar a casa. Me limité a comprar un mocaccino a altas horas de la noche junto a un pequeño croissant, y cuando había terminado, ya el metro estaba cerrando, me di cuenta pues me había dado tiempo de bajar luego de haber comprado mi excusa de cena, y mientras esperaba el tren inexistente me lo comía, impaciente por llegar a casa. Al bajar al andén, la paz que siempre me ha dado este espacio se vio interrumpida por el cansancio, que empezó a pesarme como una losa invisible. Las luces parpadeaban ligeramente a lo lejos, y mientras esperaba, noté cómo el aire viciado del metro hacía mi respiración aún más pesada. Me apoyé en un banco cercano, sin saber si me estaba acercando a mi destino o si simplemente me estaba alejando de todo. Acto seguido, en un pestañeo estaba justo enfrente de mí, yéndose otra vez el tren. Estación Ópera. Miré mi reloj. Mi destino se iba con él. Miré a los lados, como buscando algo. Quisiera, entonces, por un momento que el andén fuera algo más interesante que un repositorio de gente esperando. Aunque no había ni un alma. Pasaron más de diez minutos, y me extrañé. Regresé a los tornos. Un funcionario del metro me dijo que estaban a punto de cerrar y que ya había pasado el último tren. Subí a la calle. Al sacar el celular miré la hora: dos y veintitrés de la madrugada. Al parecer me había quedado dormido del cansancio. Entonces te vi frente a las farolas, oí una voz, sentí una sonrisa: —¿eres tú tan despistado como yo?