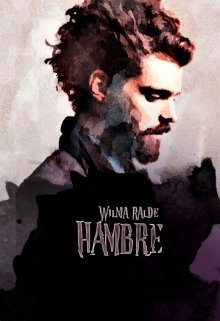

Hambre

Hambre

El frío es un aliado, que a veces suele traicionar. Sus dominios son las calles, húmedas, llenas de pena y llanto. Calles por las que transitan por igual, andrajosos sin hogar y señores de alcurnia, que por ego o ingenuidad pasean relajados, convencidos de que, por ser lo que son, no les pasará nada, que la muerte no irá por ellos.

Y aquí estoy yo, ausente de todo prejuicio; un día me alimento de las grasientas carnes de un lord y al otro, la sangre y la carne oscura y dura de un mendigo me satisface de la misma forma. Si tengo que decir algo a mi favor es que yo no discrimino a nadie.

No importa lo que soy. Existo, eso debería bastarme para desistir de esta búsqueda sin sentido. Vivir por el hambre, el hambre por vivir, todavía no sé la diferencia, jamás lo sabré.

Mi primer recuerdo es el despertar en una esquina, y a mi madre, demasiado débil para hablar. Arrastrando las cadenas, apenas conseguía moverse. Su pequeño cuerpo era menos que piel y huesos. A veces me aterraban sus dos grandes ojos, que reflejaban su inmensa necesidad de alimentarse.

Y lo que un día creía mi hogar no era más que una cárcel, en la que mi madre y yo, vimos pasar día tras día, mientras nuestros cuerpos, lentamente se comían por dentro.

Eran siempre los mismos; cada día, a la misma hora, esos que nos traían una bandeja provista de abundantes carnes y vegetales. Cada día, un menú diferente, pero nada de eso nos apetecía. Mi madre, llena de voluntad y desesperación por llenar su vientre, trataba de ingerirlo, pero enseguida la invadían arcadas y vomitaba. En su desesperación de madre, en su intento para que su pequeño no muriera de hambre, me obligaba a tragar de la misma manera, a la fuerza. Pero esa comida me sabía insípida, me envenenaba, como a ella. Era la tortura diaria.

Aquellos, los de afuera, los que nunca nos dirigían palabra, la miraban de forma extraña. En sus ojos no solo albergaban un profundo desprecio hacia nosotros, había algo que por mi edad no podía comprender todavía. Un día los escuché decir que éramos sobrevivientes de la peste. Que la peste era la causante de todo; la que nos arrebató el gusto por la comida.

Una noche asfixiante, escuché una voz familiar que decía:

—Se les acaba el tiempo. Si fracasan los sacrificarán.

—¡Santo cielo! A buena hora de Dios.

A la mañana siguiente, al traernos el alimento, trataban de llevársela, a rastras, y entre sollozos y un triste intento por liberarse, me imploraba ¡Come, Crasger, come!

En ese momento, por la desesperación, por la impotencia de no poder hacer nada para ayudarla, algo adentro de mí, se disparó. Mordí ferozmente el grueso brazo del custodio que me sujetaba, entonces comprendí que aquello era lo único que en verdad anhelaba hacer.

Mi madre, fiel testigo de mis acciones, como un alma en pena, cayó al suelo. Tal vez sabía que nada podría hacer para impedir aquello. Contemplaba a su pequeño devorarse uno a uno, a esos, a los de afuera. Ella me había desatado, me había liberado. Y yo, devoraba cada pedazo de carne que iba desgarrando con mis propios dientes, con una fuerza desconocida, y una fiereza sobrehumana. Y la ira, la rabia y el rencor se apoderaron de mi débil cuerpo y se llamaron hambre.

El hambre me controlaba, el hambre me gobernaba, y a medida que engullía, sentía que mi cuerpo, lentamente se regeneraba, llegaba a sentir el torrente de refrescante energía, circular por mis venas.

Come, le dije, pero aterrada mi madre se apartó de mí. La llamé, una y otra vez. Ella, se echó a correr de regreso a la celda, a nuestra cárcel.

Desde aquella vez jamás la volví a ver. Sin embargo, con insistencia, vuelve a mi mente, su mirada de espanto.

Pero en ese momento de liberación; con una nueva vitalidad en mi pequeño cuerpo, conseguí desbloquear la última puerta de ese claustro.

Bajo sus rayos silenciosos de luz, afuera, el sol gobernaba, me abría paso. Me mostraba un mundo nuevo, un mundo extraño ante mí, con el tiempo descubriría que era uno, mucho más frío y triste, que del que huía, pero en ese momento de breve y nueva libertad, la curiosidad me impulsaba a avanzar. Entre esas calles angostas, y ruidosas, me sentía perdido, desorientado, me tentó la idea de regresar, buscar a mi madre.

Una soltera y adinerada anciana, de nombre Donella, se compadeció al ver mi lánguido y demacrado aspecto. Seguramente era uno de los huérfanos que andaban por ahí, y decidió llevarme a su casa.

En su mesa se hablaban de misterios y muerte, de los hijos de la peste negra; las bestias transformadas. No imaginaban que era de mí, del que hablaban. Por temor a ser rechazado, en un funesto intento, me vi obligado a tragar su alimento, para luego salir huyendo a vomitarlo.

Los doctores decían que era débil de vientre, que seguramente con el tiempo iría mejorando. A la anciana aquello no le preocupaba, me apreciaba como a un hijo, aunque poco o nada yo hacía por contentarla. Me dio un nombre y su apellido. Me nombró Artur Von doren.

Pensaba que la vida me sonreía, y me lo hubiera creído de no ser que el hambre volvía. Desesperado, por las noches me escabullía buscando algún gato.

Los sirvientes, de mis escapadas, pusieron al tanto a Donella. Y ella les ordenó que una vez me acostaran, echaran llave mi recámara. Los humanos suelen sorprenderme cuando se sienten en peligro. Ya se pueden imaginar la catástrofe que ocurrió después. Dejé atrás un mar de sangre, y a la dulce anciana, tiempo después la locura la mató.

Desde aquello, prefiero pasar mis días bajo el manto del anonimato, al margen de la sociedad. Aunque confieso que me aferro a ciertas cosas, como a salir a pasear de vez en cuando y a la libertad.

Algunos me saludan inclinando su cabeza, me confunden por mis finas y costosas vestimentas. Estoy seguro que a más de uno se le ha pasado por la cabeza arrebatármelo e ir a cambiarlo por un pedazo de pan duro. Gravísimo error. En ese estado, cuando siento el peligro inminente adopto mi estado natural. Porque para sobrevivir todo está permitido, y dejo a un lado mi esencia, o tal vez no.