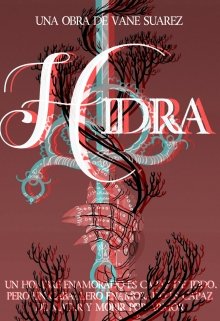

Hidra ©

I.

El aroma a húmedo, las ligeras brisas frías que movían de manera lenta las copas de los arboles y un silencio ensordecedor; eran los únicos acompañantes de nuestro héroe. Sus pasos largos y ruidosos por ese frondoso bosque cada vez se volvían menos entusiastas, menos confiados. Cuando tomó la decisión de abandonar su hogar, dejar atrás a sus amigos, a su familia, a su pueblo, en lo único que pensaba era en su amada. Lo desesperado que se sentía por volverla a tener en sus brazos, sentir su cálido y esbelto cuerpo junto al suyo. Y el que ella fuera una diosa no cabía importancia en sus pensamientos, por lo menos no en el momento que abandonó todo lo que poseía para aventurarse por un bosque, en el que según las leyendas; algunos dioses habitaban. Porque si bien es cierto que los dioses pueden adaptar una identidad similar a la de un mortal, no pueden relacionarse con estos. Y ése es el motivo por el cuál decidió abandonar todo lo que alguna vez significó para él, porque deseaba...No. Necesitaba pedir la mano de su amada. Y si la única forma era buscar en los últimos rincones de aquel bosque, lo haría.

El joven héroe levantó la mirada, esperanzado de ver algo que le indicara que había encontrado el templo de la Diosa del amor y la fertilidad. La bella Afrodita. Pero lo único que sus cansados ojos alcanzan ver era más árboles, altos y frondosos. La esperanza poco a poco estaba empezando a menguar dentro de él, así como la desesperación estaba empezando a dar lugar. Él no podría seguir viviendo si no estaba junto a su amada. Todavía no sabía porqué esta Diosa—hija de Afrodita—lo escogió a él, lo único que sabía es que estaba perdidamente enamorado y haría lo imposible por estar junto a su amada. Así que volviendo a enderezar su cuerpo, tomando una profunda respiración, siguió su camino.

La oscuridad de la noche con rapidez empezó a tomar los últimos rayos de luz que el sol le otorgaba, dejándolo sumido en la tensión del corazón de ese bosque. Todo su cuerpo se estremeció al notar como la temperatura empezó a descender, como de pronto lo bello de la naturaleza empezó adquirir un aire siniestro. Pero antes de que el pánico y el miedo hicieran acto de presencia en su mente, a lo lejos—muy tenue—alcanzó a ver una pequeña flama de fuego. Finalmente había encontrado lo que con muchas ansias había venido a buscar. Con la respiración acelerada, con su corazón palpitando con fuerza, entró a la cueva de la cual colgaban dos antorchas con un brillante y rojo fuego; a cada lado de la entrada. No tenía idea de quién las había encendido, y tampoco deseaba saber.

Mientras se adentraba en la boca de la cueva se fue percatando de muchas cosas extrañas, cosas que él nunca había visto. Una gran cantidad de símbolos que difícilmente conseguía comprender. Pero lo que más le llamó la atención al joven fue un majestuoso altar de oro con rubís y esmeraldas incrustados en él. Un cuenco de oro, con los mismos símbolos de la cueva en todo el borde, descansaba plácidamente sobre el altar. Y acercándose un poco más se percató que junto al cuenco había una daga de unos ocho centimetros, de empuñadura de oro y una hoja brillante plateada. Sin darse cuenta una enorme sonrisa empezó a crecer en sus labios, al saber que había encontrado finalmente el templo. Pero con la misma rapidez perdió la sonrisa, al percatarse de que tenía que hacer alguna clase de sacrificio o dar una ofrenda para poder hablar con la Diosa.

Riquezas no poseía, lo único que podía ofrecer era su propia vida.

El joven héroe ni siquiera vaciló y tomó la daga, que por una extraña razón se sentía cálida contra su mano. Tragando el nudo que sentía en la garganta observó como esa brillante hoja cortaba su palma, de la cual casi al instante empezó a salir su espesa y roja sangre. Tres gotas de sangre valieron sobre el cuenco de oro para que se encendiera una magnifica flama de fuego azul, del cual empezó a salir una mujer—una cabe resaltar, era demasiado bella como para que fuese mortal—. Anonadado observó los cabellos rubios y largos que caían como una cascada por sus hombros desnudos. Una tela blanca, casi transparente, cubría sus senos y sus partes intimas.

—¿Quién eres, mortal? ¿Y cuál es tu deseo por el cual has decidido invocarme?

El joven héroe abrió la boca impresionado al escucharla hablar, un tono melodioso, con la misma arrogancia que su propia amada entonaba en cada una de sus cálidas palabras.

—Diosa Afrodita.—el joven hizo una respetuosa reverencia mientras levantaba la mirada con orgullo y valentía. —Deseo pedir la mano de su hija.

La Diosa Afrodita no reaccionó al momento, y no porque sus palabras la hayan sorprendido, sino que a excepción de los otros arrogantes mortales que habían tenido la osadía de pedir las manos de sus hijas; éste joven héroe tenía algo diferente en su mirada. Algo que no había observado en los ojos de los otros.

—¿Porqué debería de darte la mano de mi hija? A ti, que no eres más que un simple mortal.

#37784 en Otros

#11929 en Relatos cortos

#28793 en Fantasía

#10917 en Personajes sobrenaturales

Editado: 04.05.2018