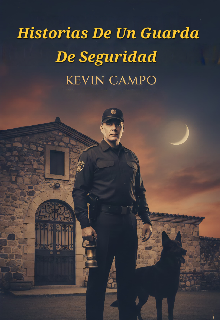

Historias De Un Guarda De Seguridad

Prólogo

La noche siempre ha sido mi compañera más fiel, pero también la más traicionera. Durante más de treinta años, mi vida se rigió por el segundero de un reloj de pared y el frío metálico de una linterna que, a menudo, era mi única defensa contra lo desconocido. Hoy, el uniforme descansa doblado en el fondo de un baúl y el radio que antes crujía con reportes de rutina ha quedado en silencio, reemplazado por el tranquilo rumor de mi sala y el calor de un café que ya no necesito tomar para mantenerme despierto.

Estar pensionado es, en teoría, haber alcanzado la paz. Sin embargo, para quien ha caminado por los pasillos desiertos de un hospital a las tres de la mañana o ha vigilado las sombras que se alargan en un parqueadero subterráneo, la paz es un concepto relativo. Los recuerdos no se jubilan; se quedan ahí, agazapados, esperando a que el silencio de la tarde los invite a salir.

En este libro no pretendo hablar de las horas de tedio ni de los turnos interminables bajo la lluvia. Quiero hablar de lo que vi cuando nadie más miraba. Desde los ecos inexplicables en los centros comerciales vacíos hasta las figuras que se desvanecían entre las estanterías de los almacenes de cadena; desde los susurros en los edificios residenciales hasta los sucesos anormales que desafiaron toda lógica en las zonas industriales.

Fueron décadas de servicio en las que aprendí que el peligro no siempre viene de un intruso humano. A veces, lo que realmente te pone la piel de gallina es aquello que no puedes reportar por la frecuencia por miedo a que te tomen por loco. Estas son mis memorias, las crónicas de un vigilante que entendió que, en la oscuridad, la realidad es mucho más frágil de lo que parece.