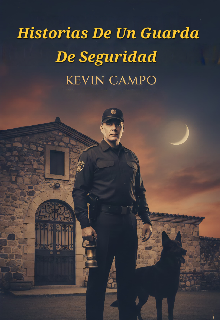

Historias De Un Guarda De Seguridad

Capítulo 4: El Silencio del Centinela

La alarma ya no suena a las cinco de la tarde para indicarme que debo prepararme para un turno nocturno, ni a las seis de la mañana para avisarme que puedo volver a casa. Ahora, mi despertador es el primer rayo de sol que se cuela por las cortinas de mi habitación y el canto de un par de mirlas que han hecho su nido en el alero del techo.

Me despierto despacio, estirando los dedos de mis manos, que a veces se sienten rígidos por el peso de los años y la humedad de tantas noches de lluvia en las garitas. Lo primero que hago, casi por instinto, es mirar por la ventana. Ya no busco intrusos ni anomalías; simplemente observo el movimiento tranquilo de la calle. Es extraño ser el que mira desde adentro hacia afuera, después de haber pasado décadas siendo el que vigilaba desde afuera para que los de adentro estuvieran a salvo.

Me levanto y arrastro mis pies en las pantuflas viejas hasta la cocina. El ritual del café es sagrado. El sonido del agua empezando a hervir y el aroma del grano recién molido son los únicos ruidos que llenan la casa en estos primeros minutos del día. Mientras espero, me quedo mirando la cafetera, y por un segundo, mi mente intenta buscar el radio en mi cinturón, esperando el reporte de cambio de guardia. Luego sonrío para mis adentros; hoy mi única guardia es cuidar que el café no se derrame.

Con la taza caliente entre las manos, salgo al pequeño jardín de atrás. Es mi refugio. Me gusta dedicarle tiempo a mis plantas; tengo unos rosales que este año han crecido con fuerza y un par de arbustos que podo con la misma precisión con la que solía pulir mi placa de seguridad. Hay algo profundamente relajante en hundir las manos en la tierra fría; es una forma de conectar con la vida después de haber visto tantas sombras. Corto un par de hojas secas, reviso que no haya plagas y hablo con ellas en voz baja. El silencio del jardín es distinto al del hospital o al del centro comercial; este es un silencio que acompaña, no que acecha.

A media mañana, me siento frente al televisor. No busco noticias de crímenes ni programas de acción; prefiero los documentales de naturaleza o algún programa de concursos que me haga pensar en cosas triviales. A veces, me quedo dormido unos minutos en el sofá, con el control remoto aún en la mano. Son esas siestas cortas las que más disfruto, porque sé que, si despierto sobresaltado por un ruido, ya no tengo la obligación de correr hacia la oscuridad con una linterna.

Después de un almuerzo sencillo —hoy ha sido arroz con un huevo frito y un trozo de aguacate—, me dedico a organizar mis cosas. En un cajón del estudio guardo mis viejas bitácoras y un par de linternas que ya no funcionan pero que no me atrevo a botar. Son mis trofeos de guerra.

A veces, algún vecino pasa y me saluda con respeto: "Buenas tardes, don Santiago". Ellos saben que fui vigilante, y aunque ya no porto el uniforme, creo que todavía tengo esa mirada analítica que lo escanea todo sin querer. Al caer la tarde, vuelvo a mi sillón de mimbre con un libro o simplemente a ver cómo el cielo se tiñe de naranja.

La rutina de un hombre pensionado puede parecer aburrida para algunos, pero para mí es el tesoro que me gané después de enfrentar lo inexplicable. Sin embargo, a medida que la sombra de la noche empieza a cubrir mi sala, los recuerdos vuelven a tocar a mi puerta. Por mucho que disfrute mi café y mi jardín, sé que mañana, al despertar, otra historia de mi pasado estará esperando ser contada. La vigilancia, es algo que se lleva en el alma, y aunque el cuerpo se retire, los ojos del espíritu nunca se cierran del todo.