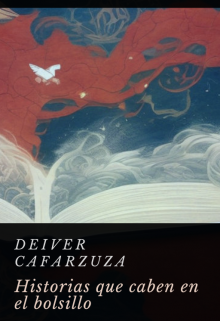

Historias que caben en el bolsillo

Un reflejo del alma

El sendero que subía al acantilado, estaba envuelto por hierbas y flores. El sonido del mar retumbaba por el lugar. Cuando logré visualizar la casa de la cima, descargó un fuerte aguacero que cubrió el panorama en un velo color gris.

Yo tenía veinte años, llevaba la gorra de mi equipo deportivo y, colgando de mi hombro, una mochila de lana. En su interior se encontraban mis utensilios de dibujo. Hacía una semana que quería dibujar la casa del acantilado. En los alrededores corrían todo tipo de historias relacionadas con ese lugar, y había algo fascinante que me llamaba a ella. Caminaba animado por el delicioso deseo de satisfacer un anhelo. Cuando empezaron a caer aquellas pesadas y gruesas gotas, corrí cuesta arriba y me cubrí bajo el techo de la casa en la cima. A mi lado se encontraba un naranjo, y el viento arrancaba los pétalos de sus flores. Contento de haber escapado de la lluvia, di un suspiro de alivio.

La puerta se abrió con un suave toque, como si esperara mi llegada; pero en ese mismo instante me detuve en el umbral, como petrificado. Allí, frente a mí, en la pared con el papel tapiz desgastado, se alzaba un espejo de plata.

—¡¿Qué…?! —me limité a exclamar.

Había subido el acantilado con mucha prisa y estaba sin aliento; además, aquel súbito encuentro con el espejo me sorprendió tanto que las palabras quedaron a medio camino de mi garganta. Sin duda alguna, la persona del espejo se parecía a mí, una versión madura de mi persona. Los muebles de la casa estaban cubiertos por el polvo, y las arañas se habían adueñado del lugar; aun así, todo permanecía intacto, como si el tiempo se empeñara en mantener vivo el sitio.

Mientras más miraba el espejo, una inexplicable sensación de vacío se apoderaba de mi cuerpo. Las arrugas de mi rostro, el cabello platinado, la mirada melancólica; todo lucía tan realista y cercano. ¿Pero por qué aquel hombre tenía la mirada triste? Me era imposible comprenderlo. En esa etapa de mi vida no tenía motivos para sentir tristeza, el árbol de mi alma apenas empezaba a florecer.

—¿Qué ha hecho que pierdas el brillo en tus ojos? —le pregunté al espejo, con la esperanza de escuchar una respuesta.

Un rayo de luz que atravesó la bruma entró en la habitación, iluminándola con un raro tono violeta. Todo a mi alrededor empezó a girar, o quizás era yo el que giraba, o era el mundo mismo; me desplomé sobre el suelo.

En la oscuridad, mi cuerpo estaba inerte, pero tenía todas sus facultades; percibí el aroma de la lluvia y escuché voces inteligibles. Una luz nació en el vacío y fue devorando la oscuridad; en ese momento todo enmudeció, y solo pude distinguir una voz que preguntó:

—¿Estás buscando el cielo?

—¿El cielo? —dije confundido—. No sé, quizás… ¿Quisiera saber por qué un alma se marchita?

—En la vida uno camina entre la luz y la sombra, y muchas veces lo que una sonrisa refleja solo es la soledad y la cruz que carga el alma.

—Pero hay personas que nunca se sienten solas, ¿esas no tienen cruz?, ¿esas almas no se marchitan?

—Así como el color de ojos es distinto en cada persona, lo mismo pasa con los pesares; grande o pequeña, todos poseen una cruz incrustada en el corazón. El cielo está en el interior, y el infierno también; busca el cielo en ti mismo que allí lo encostras, pero no es una tarea fácil, el camino está lleno de sufrimiento.

Al finalizar esas palabras, la luz se perdió en el vacío. Abrir mis ojos, en el techo, una pequeña araña tejía su red. Se escuchaba el eco sordo del viento, la lluvia había cesado. Me levanté despacio y sacudí el polvo de mi cuerpo. Me movía con ligereza, como una pluma que cae sobre un campo de flores. Miré el espejo y esa imagen arrugada y de cabello gris de mí yo futuro se había marchado. Me pregunté cuál era la real, si esa imagen que miraba en ese instante o la que se había desvanecido. Tomé mi mochila, me puse mi gorra, y salí de la casa.

Caminaba cuesta abajo por el sendero, con el cielo pintado de rojo. Ya no me importaba aquello que fui a dibujar, porque por fuera nada buscaba, pero por dentro quizás.