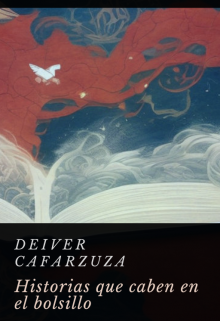

Historias que caben en el bolsillo

El río de los cinco colores - Madre Agua

Desde el mes de junio hasta finales de septiembre, cuando las plantas acuáticas están en todo su esplendor, las aguas del río son un arcoíris derretido.

Mario se detuvo, como hechizado, en la ribera. Le apasionaba viajar. Aunque había visitado muchos lugares y había visto numerosos ríos, playas y lagos, este se le revelaba como un ser divino.

Siguiendo la corriente, las aguas, como pintadas con un fino pincel, se tornaban paulatinamente amarillas, azules, verdes, rojas y, en las profundidades, un ligero color negro.

Esparcidos, cual manchas de polvo en una vidriera, podían verse cuatro o cinco turistas bañándose. El guía les advirtió que no se alejaran; en estos ríos, demasiada belleza puede ser peligrosa.

Mario se adentró en las aguas y sintió su cuerpo ser purificado por un abrazo fresco. Una bandada de aves alzó el vuelo emitiendo enérgicos chirridos; se estremecieron las copas de los árboles. Mario, flotando boca arriba, las vio surcar el cielo.

Los sonidos del lugar eran un arrullo. Las voces de los turistas que resonaban en sus oídos se volvieron susurros y él alcanzó un ligero estado de ensueño. La luz que acariciaba sus ojos cerrados hizo evocar la imagen de un Ángel de Mar, nadando en la oscuridad de sus párpados. Y pensó en diluirse, y vivir eternamente como parte de la corriente.

Transcurridos unos minutos una risita lo sacó de su ensoñación.

Al abrir los ojos se sobresaltó. ¿En qué momento se había alejado del grupo de personas? ¿Realmente se había fundido por un instante con el río?

Se puso en pie y miró confuso de un lado a otro.

Sentada sobre una roca se encontraba una mujer. Estaba de espalda y su cabello, largo y brillante como un rayo de sol, era tan fino que parecía una capa de satén. La mujer giró el rostro y lo miró por sobre el hombro. Mario sintió como si dentro de su pecho naciera otro corazón. Qué belleza aterradora. Ella no pertenecía al grupo de visitantes.

Se escuchaba el burbujeo de una cascada.

Mario creyó oír que la mujer pronunciaba su nombre, pero sus labios no se habían movido. Había algo en los ojos verdes de la muchacha, en su mirada tierna y filosa, que mermaba sus defensas.

—¿Cómo te llamas? —preguntó Mario, mientras se acercaba hacia ella.

—…

—Dime cómo te llamas. No has llegado con nosotros, ¿de dónde vienes?

—…

—Yo soy Mario, estaba con un pequeño grupo de turistas. ¿Sabes a dónde fueron?

La mujer no respondió. Se giró hacia él, con una sonrisa juguetona, y al ponerse en pie, su cabellera, deslizándose por los hombros, cubrió los turgentes senos. «Ven», escuchó Mario. La mujer saltó al otro lado de la roca y su desaparición fue seguida por un chapoteo.

Cuando el cauce llegaba a la roca se volvía una cascada. A juzgar por el sonido, uno suponía que era pequeña, pero al subir, Mario se percató de que solo era una ilusión auditiva. La superficie húmeda era más resbaladiza de lo que aparentaba. ¿Cómo podía ella permanecer de pie allí? Mario apenas podía mantener el equilibrio.

La mujer nadaba en aguas teñidas de un suave tono azul. El Ángel de Mar, salido de su sueño, nadaba ahora ante sus ojos.

—Mario, ven —dijo una suave voz—. No te quedes allí mirando. Ven y hazme compañía.

La mujer flotaba y su cabello se extendía sobre la superficie como el humo que se eleva y se pierde entre las ramas de los árboles. «Ven y nada conmigo, hazme compañía». Como si fuera una tierna canción, aquellas palabras susurraban en el oído de Mario, haciendo que su corazón quisiese batir sus alas para surcar el cielo.

Mario dio un paso para acomodar el salto… y vaciló. Desde la lejanía, el grito del guía parecía provenir del interior del río: «¡Mario, no!» Giró el rostro, en busca de la angustiada voz, y la roca húmeda cedió a sus pasos…

El golpe contra la roca sonó sordo y lúgubre, y el azul de las aguas se manchó de rojo.