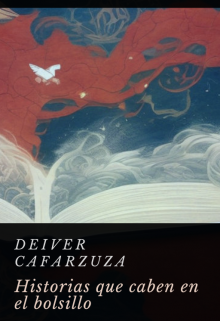

Historias que caben en el bolsillo

El funeral (Realidades)

De pie en la entrada de la iglesia y vestida de luto, se encontraba doña Rosita. Su esposo, el alcalde del pueblo, había fallecido.

Era viernes y nubes de lluvia se asomaban en el horizonte. Un tenue rayo de sol atravesaba la espesura del almendro junto a la iglesia. Los pies de doña Rosita eran acariciados por la luz. En minutos partirían rumbo al cementerio.

Conmovidos por la noticia, los vecinos del pueblo seguían llegando para dar el pésame. El viento era fresco y calmo, perfumado por el incienso proveniente del interior de la iglesia. Se escuchaba el canto de las aves.

—Lamento mucho su pérdida —dijo Alonso, el tendero—. El señor Adolfo era… un buen hombre. Sin él este pueblo aún sería un barrizal.

—Gracias, muy amable —respondió doña Rosita, con actitud digna.

Sopló una ráfaga de aire fresco. Las aves del árbol alzaron vuelo y sus sombras cubrieron a doña Rosita, desvaneciéndose al atravesar la pequeña iglesia.

—Si necesita algo —dijo el panadero—, cualquier cosa, no dude en pedirlo. Todos en el pueblo estamos agradecidos por todas las cosas que hizo su esposo por nosotros.

—Vivieron toda la vida juntos —agregó la esposa del panadero—, pero no se sienta sola. Usted sabe que aquí siempre tendrá una amiga.

—Muchas gracias —contestó doña Rosita. Sus arrugadas manos apretaron un pañuelo.

—Doña Rosita, qué pérdida tan grande —dijo el director del colegio—. Don Adolfo… era un hombre sin igual. Que Dios lo tenga en su gloria.

Ella asintió en agradecimiento a sus palabras. Miró al interior de la iglesia, observó el ataúd. El sacerdote realizaba los últimos preparativos para transportar al muerto. El umbral, donde estaba doña Rosita, parecía separar dos mundos: afuera el almendro y sus flores, adentro la frialdad del féretro. Su sombra se extendía al interior de la iglesia, se posaba junto al ataúd, como si vigilara con cautela el cuerpo.

—¡Ay, Rosita! —exclamó Doña Inés, sosteniendo las manos de Rosita, aún aferradas al pañuelo—. ¡Qué hombre tan generoso hemos perdido! ¿Recuerda cuando pagó la operación de mi nieto? Siempre les estaré eternamente agradecida.

—Muchas gracias —respondió. Se escuchó el sonido del cristal rompiéndose en la lejanía. Pensó que tal vez alguien estaría celebrando algo; al fin y al cabo, era viernes por la tarde.

Se acercó otro vecino y dijo:

—Doña Rosita, los designios de Dios son confusos, pero…

Una voz fuerte y animada irrumpió en el ambiente:

—¡Doña Rosita! —Era un borracho. Se acercaba con paso torpe y una gran sonrisa ebria. El silencio se posó en los presentes. Algunos lo miraron con desdén, otros con asco. El borracho continuó—: No me diga… ¡Felicidades! ¡Al fin se murió!

—¡Dios mío, qué barbaridad! —exclamó una voz ahogada desde el interior de la iglesia. Parecía ser del sacerdote.

Todos quedaron perplejos por la aberración cometida por el borracho. El viento se armonizó de suaves murmullos. Los ojos se posaron en doña Rosita, esperando su reacción. Ella cerró los ojos y dio un profundo suspiro. Sus manos, aferradas al pañuelo, se relajaron. Entonces, con una voz serena y cargada de la más genuina felicidad, dijo:

—Muchísimas gracias.