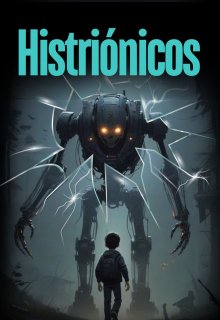

Histriónicos

Capítulo 25

Las gotas de lluvia seguían cayendo a cántaros sobre las copas de los árboles, que a su vez se filtraron hasta los arbustos. Una guerra de truenos y relámpagos mantuvo al niño en alerta, ante la caída de un rayo que pudiera arrebatarles la vida. Recordó que la probabilidad de ser alcanzado por uno de ellos, era de uno en un millón, en espacios abiertos. Por si fuera poco, el silbido del viento y el sonido de las ramas de los árboles que ondeaban de un lado al otro, no hacían más que aumentar los pensamientos catastróficos y sobrecargarlo de escenarios devastadores. Entonces, comenzó a distraerse mediante el conteo del uno al diez con la esperanza de aliviar su terror a morir de la peor forma posible. Sin embargo, los pensamientos negativos insistieron en quedarse logrando que Oliver el siguiente numero:

«siete, ocho… ¿diez?»

Entonces, sacudió la cabeza para despejar la mente y así lograr concentrarse:

«uno, dos, tres…»

Dentro de la guarida se encontraron a otro koala quien los recibió con una mirada de hastío. Éste ser tenía la cabeza más grande que Kobat; en la espalda, su pelaje era de color marrón. El robot se presentó con el nombre de Kiba, líder de los koalatronicos en el Bosque de los Eucaliptos. Kiba era una pulgada más alta y ligeramente más delgada. Ambos koalas solo se movían en cuatro patas cuando se desplazaban de un lugar al otro. Su constitución era semejante al marsupial del mundo real. No como Adam y Hari, cuyas cabezas eran las únicas que correspondían a sus respectivos animales.

Oliver soltó una risita involuntaria al ver a los dos robots juntos, pues parecían ositos de felpa. Luego se disculpó al ver como Kiba no le quitaba la mirada de encima.

—Sonreír te hace ver más humano — observó Hari sentado encima de la corteza gris claro del nogal, lugar donde sus piernas consiguieron mimetizarse gracias a la perdida de energía.

Oliver volvió a su estado de seriedad. Aunque era un hecho que hasta él mismo se sorprendía por tal hazaña porque nunca tuvo la genuina oportunidad de hacerlo. En retrospectiva, sonreía para que su familia y la sociedad, en general, pensarán que todo estaba bien.

Al rememorar sobre los motivos, volvió a sonreír, esta vez como un regalo para sí mismo. Adam volteó a ver al niño cuando se percató de que sus niveles de serotonina mejoraban. También le pareció extraña la conducta positiva de quien hasta hace unos días era su hijo. Incluso se preguntó si no estaba sufriendo de estrés postraumático gracias a todos los eventos que ha enfrentado en el mundo virtual.

«¿Podrás olvidar todo cuando regresemos a casa? Espero que así sea o, de lo contrario, tendremos serios problemas», pensó Adam.

Kiba aceptó a los nuevos inquilinos solo para resguardar al niño de la lluvia, pues de ser otra la situación, los habría echado del escondite. Ella no es un robot que protege robots. Tampoco acepta extraños merodear en su bosque, por mucho que sean humanos.

Sin embargo, Oliver era muy diferente de cierta niña atolondrada. Lo pudo asegurar al escanear el cuerpo del pequeño y comprobar que carecía de alguna presencia artificial dentro de su organismo.

—Es muy difícil salir caminando del Bosque de los Eucaliptos — comenzó Kiba mientras movía algunas macetas de eucalipto a otro lugar — aquí llueve todo el tiempo. Me pregunto cómo es que piensan salir de este mundo con un humano a cuestas. Ustedes no son koalas, no poseen nuestras habilidades.

—¿Planeas impedir que el niño abandoné el bosque? — se adelantó Adam. La boca de Oliver se abrió, pero luego se cerró. Quería intervenir en la conversación cuando el conejo robot le indicó con un gesto que se abstuviera de hacerlo.

—No es necesario. Allá afuera hay entidades peores que no dudaran en ponerles las cosas difíciles — reveló Kiba que sostenía una maceta con sus regordetes bracitos.

—¿A qué te refieres con entidades? — cuestionó Adam.

Kiba se tomó su tiempo para responder, enfocó su atención tanto en su gemelo como al conejo robot.

—¿No lo sabes?, ¿Qué clase de histriónico eres? — cuestionó a Adam dibujando una sonrisa forzada en su rostro, a través del cual, sobresalían dientes humanos.

—¿Hari? — susurró el niño desesperado. En sus ojitos se notaba la preocupación. Pero el conejo robot se mantuvo en silencio, ya que no deseaba la información.

—Con un robot a punto de desaparecer; y otro desmemoriado. Ese pequeño humano jamás regresará a su mundo — kiba le advirtió a Kobat ignorando a los presentes.

—Estoy de acuerdo — secundó Kobat.

Con esto, Oliver sintió que todo se le venía abajo. De nueva cuenta su fe se desvaneció y ni sus intentos por luchar fueron suficientes. Apretó la boca para no soltar un chillido. Entonces levantó la quijada en un gesto de orgullo, tras deliberar sobre los pros y contras. Hari se estaba convirtiendo en un montón de chatarra oxidada mientras que Adam, por momentos, parecía distante. Sin embargo, decidió que demostraría una actitud positiva porque, una vez más, estaba frente a robots y con ellos debía cuidar su comportamiento.

—No me voy a quedar aquí — dijo Oliver con determinación. Aunque no pudo evitar que unas cuantas lagrimas se derramaran sobre las mejillas.

«¿Por qué me voy a quedar de brazos cruzados?, ¿Por qué debo dejar que me atormentes? ¡No!, no puedo perder. Si muero, lo haré luchando».