Dedicatoria

Capítulo 1 - Introducción y el Despertar

Capitulo 2 - Ecos Bajo la Superficie

Capítulo 3 - El Comienzo

Capítulo 4 - El Umbral de la Verdad

Capítulo 5 - Entre Confesiones y Amores

Capítulo 6 - Cuando Despierta la Sombra

Capítulo 7 - El Fuego Ataca

Capítulo 8 - El Día que Callaron las Sombras

Capítulo 9 - Y la Verdad Cayó del Cielo

Capítulo 10 - Verdad y Consecuencia

Capítulo 11 - Paz Prestada, Sangre Prometida

Capítulo 12 - La Calma Antes de la Tormenta

Capítulo 13 - Donde la Luz Se Apaga

Capítulo 14 - El Descanso de un Héroe

Capítulo 15 - El Banquete de los Caídos

Capítulo 16 - Cruzada Celestial

Capítulo 17 - El Día que Despertó la Oscuridad

Capítulo 18 - El Comienzo del Fin

Capítulo 19 - Cuando la Cuerda se Rompe

Capítulo 20 - Cuando el Infierno Tomó Forma

Capítulo 21 - El Ángel de la Muerte

Capítulo 22 - Brutalidad Sagrada

Capítulo 23 - El Rostro del Abismo

Capítulo 24 - El Espectáculo del Horror

Capítulo 25 - La Sinfonía del Desgarro

Capítulo 26 - Donde Empieza el Regreso

Capítulo 27 - Bajo El Murmullo Del Mar

Capítulo 28 - Reinos de Ceniza, Coronas de Mentira

Capítulo 29 - El Hijo Roto del Abismo

Capítulo 30 - Punto de Ruptura

Capítulo 31 - Silencio Cortante

Capítulo 32 - Donde Renace la Luz

Capítulo 33 - La Hora del Híbrido

Capítulo 34 - La Primera Ola

Capítulo 35 - El Juicio del Fuego

Capítulo 36 - El Segundo Asalto

Capítulo 37 - Almas en Disonancia

Capítulo 38 - El Último Aliento

Capítulo 39 - El Renacer - La Batalla Final Parte I

Capítulo 40 - El día que la Luz ascendió - La Batalla Final - Parte II

Capítulo 41 - El Caído Resurge - La Batalla Final - Parte III

Capítulo 42 - Que Te Lleven Los Demonios

Capítulo 43 - El Juicio de un Caído

Capítulo 44 - El Amor más fuerte que la Muerte - Epílogo

Texto

headset

Аудио

У вас появилась возможность начать слушать аудио данной книги. Для прослушивания, воспользуйтесь переключателем между текстом и аудио.

Ok

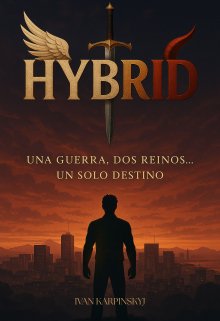

Dedicatoria

A quienes me acompañaron en cada página, en cada silencio, en cada resurrección.

Escribí esto para no olvidar quién soy...

y para recordarle al universo que incluso el caos merece redención.

–Ivan Karpinskyj, 2025