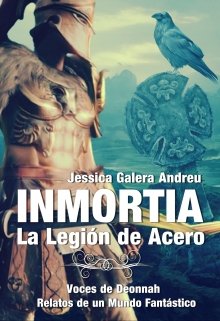

Inmortia: La Legión de Acero (serie Voces de Deonnah)

13. La última sangre

No sabía qué era, pero hasta los caballos de Cryda eran distintos a los de Lungeon; tal vez algo más altos; puede que más rápidos. ¿Serían también los caballos de los dioses? No importaba.

Se volteó mientras avanzaba y reparó de nuevo en el rostro enfermo de Kymbhill, que se había enfundado una gruesa capucha para afrontar los rigores de Lungeon. Detrás, la Dríada. Resultaba curioso y paradójico al mismo tiempo: el viejo se había pasado la vida menospreciando a las mujeres, convirtiéndolas en objeto de distracción para sus soldados. Y ahora sería un ejército de amazonas el que acabase para siempre con su gobierno. De pronto sentía como si la vida los golpease con todo aquello a lo que habían querido hacerle daño y una parte de él mismo, se alegraba. Miró a Isbreer y ella lo miró a él, fugazmente.

Habían rodeado el bosque de Achas a través de unos angostos senderos que Fyorn desconocía y que, a buen seguro, al viejo le parecerían oro si supiera de su existencia, pero nunca lo haría. El trayecto, además, les había permitido recortar considerablemente el tiempo hasta regresar al frío crudo de Lungeon

Aquella tarde los recibió una fuerte nevada que había borrado los escasos rastros verdes de la llanura. Al fondo, la mole negra del Bastión se alzaba, imponente y ajena a todo cuanto había descubierto.

Habían refrenado la marcha entre la espesura para concederle a su llegada un factor sorpresa que impidiera a la Inmortia preparar la defensa.

Fyorn observaba la espada que su madre le había entregado y, cuya brillante hoja le devolvió el reflejo de la mujer tras de sí. Bajó el arma y se mantuvo inmóvil cuando ella se puso a su lado. La miró, mientras ella le acariciaba el rostro.

—Hemos crecido lejos, Fyorn. Pero he estado más cerca de lo que crees.

Estaba enferma y algo en su interior le gritaba lo que debía sentir pro ella; lo sabía perfectamente, pero otra parte se rebelaba ante un silencio, el suyo, que a la postre, había terminado siendo cómplice del Albor y de la falsa Inmortia.

—Ojalá hubiera sabido todo esto mucho antes —respondió, bajando la cabeza—. A tiempo de evitar tantas y tantas cosas.

—Debías ser lo que eres, hijo. Él te teme. Por eso te ha odiado siempre. No podías ser otra cosa. No podías ser otra persona. Albergas poco parecido físico con tu padre, pero interiormente eres como él. Siempre lo decía.

—Tengo dieciséis años. Cuando él se marchó de mi lado, apenas había cumplido los seis. Él no tendría ni idea de cómo soy ahora. Y no estoy demasiado seguro de que le hiciera sentir orgulloso.

—Nos has escuchado. Y ahora estás aquí, liderando a la Dríada para recuperar a la Inmortia, que te seguirá ciegamente como muestra de tu poder, de tu buen hacer.

—Será mejor que nos vayamos ya —concluyó Fyorn, suspirando.

Kymbhill se acercó y sujetó su cara, lo besó en la frente y le dedicó una sonrisa apagada y mortecina.

—¿Qué pasará contigo? —quiso saber él, compungido.

—Cruzaré la frontera, junto a tu padre. Volveremos a reunirnos y miraremos con orgullo a nuestro hijo, entre las nubes.

—Suena muy idílico. Demasiado.

—La vida no es idílica, Fyorn. ¿Por qué no habría de serlo la muerte? Te quiero, hijo —añadió tras un largo silencio.

Desapareció, envuelta en su oscura capa y fundiéndose con un bosque que la engulló para siempre. Fyorn hubiera querido detenerla, gritarle que también él la quería, pero no era cierto. Aunque en el fondo le debiera tanto, aquella mujer era solo una desconocida para él.

***

La Dríada llegó hasta Lungeon convirtiendo la blanca llanura en una mancha negra que atrajo la atención de todos. Ni siquiera la habían visto aparecer hasta que la tuvieron encima, como una amenaza latente y vívida.

Fyorn reconoció algunos rostros entre los sorprendidos soldados y lamentó haber de ponerle fin a más de una vida. Por primera vez la idea de un castigo divino surcó su mente. Esa sería su penitencia, pues no podía hacerse tanto daño sin haber de enmendarlo después y él había hecho de la sangre un líquido tan vital como el agua.

Desenvainó su espada y la alzó hacia el cielo plomizo de Lungeon, que bramó en un trueno ensordecedor.

—Vengo a devolverle el trono a su legítimo rey —dijo gritando—;el honor, a su legión y la libertad, a su gente.

Los cruces de miradas evidenciaron un desconcierto total. Fyorn se sentía mucho más tranquilo de lo que hubiera imaginado y solo la hipotética imagen de su hermano, apareciendo entre aquellos rostros, le hacía temer un derrumbe de esa seguridad. Pero no veía a Eghorn por ninguna parte. Y pronto, la calma confusa que los había recibido se transformó para arrancarle aquellos pensamientos.

Una gigantesca ola de soldados montados a caballo recorrió el llano al encuentro de la Dríada. El viejo no había querido prolongar demasiado la espera. Fyorn se puso el casco que había llevado amarrado a las alforjas del caballo y se adelantó unos pocos pasos.