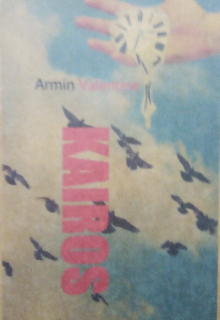

Kairos (2019)

Poema XXXI

Kairos… Ave de negras alas que maldice mis noches de cruda angustia.

Le veo llegar…

Un fuerte zumbido quiebra así los cristales a mis espaldas, lanzado contra mí esa ola de trozos, ola que como escarcha cruza el aire y se estanca en el Atempo. Y le miro. Hasta el último trozo.

Y mi cuerpo se estremece. Se congela.

¡Y mis ojos se incendian en agua!

¡¡Y un torbellino sacude mi boca!!

Y mis sientes liberan flama azulada y mi alma se extingue ante el soplo de Bóreas.

Tal como aquella vez…

Grito su nombre, mas no me escucha. Le busco en las penumbras, mas no aparece. Pero entonces la sombra de sus ojos se pasea por mi habitación, y le sigue su risa, y el aroma de su piel, y sus besos, y sus abrazos, y la calidez de su lengua bajo las sábanas.

Y la tristeza. La tristeza de ya no verle más. De saber que ese “nos vemos” ya no podrá ser. ¡De saber que mi mano ya no rozará la suya! ¡De saber que mi boca ya no probará de la suya! De saber que su voz ya no ha de acariciar mi oído con mimos de niño y suspiros de anís.

La tristeza… de afrontar su adiós.

Adiós venenoso.

Adiós de ácida nieve.

Adiós que no quiere irse. Pero debe… Debe…

¡Oh! ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya de aquello? Sinceramente, ya ni lo sé. ¡Tiempo! ¡Tiempo ha pasado! Tiempo. Mucho, mucho tiempo. El suficiente para llorar, mas no sufrir.

El suficiente. Suficiente para seguir sonriendo, a pesar de su ausencia.