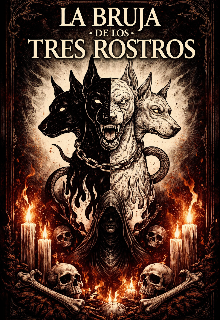

La bruja de los tres rostros

Capítulo 2

No apareció de golpe.

Las grietas nunca lo hacen.

Primero fue una incomodidad en la tierra, un temblor leve que nadie quiso interpretar. Luego, el agua de los pozos comenzó a saber distinto, más densa, como si arrastrara algo antiguo. Los animales se negaban a cruzar ciertos caminos y las sombras parecían llegar antes que la noche. Todo ocurrió con la lentitud exacta para ser ignorado.

La grieta nació así: del silencio elegido.

No era una herida visible todavía, sino una fractura en el orden. Un error mínimo entre lo que debía ser recordado y lo que fue enterrado. La bruja lo supo antes de verlo. Siempre lo sabía. Las grietas la llamaban como llaman las cosas incompletas: con una presión constante en el pecho, con sueños donde el suelo se abría sin ruido.

Cuando llegó al lugar, el aire estaba quieto. Demasiado.

El mundo contenía el aliento.

La grieta atravesaba la tierra como una boca mal cerrada. No sangraba, pero respiraba. Desde su interior subía un murmullo que no era viento ni eco, sino algo más parecido a un lamento aprendido. La bruja se arrodilló y apoyó la mano sobre el borde. La tierra estaba tibia, viva, como si hubiera sido despertada a la fuerza.

—Llegaste tarde —susurró el primer rostro, con la voz cargada de recuerdos.

No era verdad. La bruja nunca llegaba tarde. Las grietas aparecen cuando ya no hay otra opción.

Vio entonces lo que había debajo: fragmentos de historias mal cerradas, promesas rotas sin testigos, nombres arrancados de la boca antes de ser pronunciados. La grieta no se había abierto por maldad, sino por acumulación. Demasiado dolor sin rito. Demasiada verdad sin lenguaje.

El segundo rostro mostró los dientes.

—Esto exige fuego.

La bruja no respondió. Sabía que no toda grieta debía ser cerrada, y que no toda debía arder. Algunas existían para recordar al mundo que había cruzado un límite invisible. El tercer rostro observaba en silencio, calculando el costo.

Fue entonces cuando escuchó pasos.

Una mujer se acercaba desde el bosque, con las manos manchadas de tierra y los ojos rotos de vigilia. No era joven ni vieja. No llevaba amuletos ni plegarias. Solo miedo… y decisión. Se detuvo al ver a la bruja, pero no retrocedió.

—Se abrió —dijo—. Anoche.

La bruja asintió.

No preguntó qué. No preguntó por qué. Las grietas no necesitan explicación: necesitan verdad.

—Si sigue creciendo —continuó la mujer— se llevará la casa. Y después… a nosotras.

La bruja miró la grieta otra vez. Sintió cómo algo se acomodaba en su interior, como piezas antiguas encontrando su lugar. Aquello no era solo una ruptura del suelo. Era una frontera. Un aviso. Un comienzo peligroso.

—No todo debe cerrarse —dijo al fin—. Algunas cosas se abren para que otras no vuelvan a repetirse.

La mujer tragó saliva.

—¿Y qué se pierde?

El fuego del segundo rostro se avivó.

El silencio del tercero pesó como un juicio.

—Siempre se pierde algo —respondió la bruja—. La pregunta es qué estás dispuesta a dejar caer.

La grieta se ensanchó apenas, como si escuchara.

Y en ese instante, la bruja entendió que no había sido llamada para reparar la tierra.

Había sido llamada para decidir qué verdad merecía salir a la superficie.

Y esa decisión, como todas las verdaderas, no dejaría a nadie intacto.