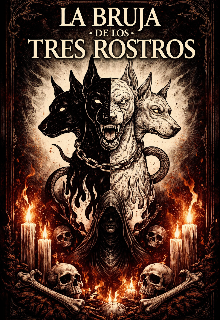

La bruja de los tres rostros

Capítulo 9

Roa despertó antes del amanecer con la boca seca y un sabor extraño entre los dientes.

No era hambre.

No era sed.

Era sal.

Se llevó los dedos a la lengua y luego los miró, confundida, como si esperara encontrar cristales visibles. Elna dormía a su lado, vencida por el cansancio. Afuera, el bosque aún respiraba la noche.

Roa salió de la casa sin hacer ruido.

La bruja ya estaba despierta.

No necesitó que la niña hablara. El primer rostro reconoció el gesto inmediato: la forma en que Roa movía la lengua contra el paladar, buscando entender lo que sentía. El segundo rostro permaneció alerta. El tercero, atento.

—La estás probando —dijo la bruja.

Roa asintió.

—Sabe a lágrimas.

La bruja no sonrió. No era metáfora.

La sal es lo que queda cuando el agua se va. Es residuo, memoria mineral, rastro de lo que fue emoción antes de volverse sustancia. Donde hay mucha sal, hubo mucho llanto. Donde la lengua la percibe sin razón, la memoria está cruzando un límite.

—No viene de ti —explicó la bruja—. Viene de ellas.

Roa no preguntó quiénes. Ya lo sabía.

Caminaron juntas hasta el claro. La tierra removida aún guardaba el eco de los huesos expuestos. El aire allí tenía otra densidad, como si cada respiración trajera consigo algo antiguo.

Roa se arrodilló y tocó el suelo con la punta de los dedos. Luego, sin pensarlo, se los llevó otra vez a la boca.

—Sal —repitió.

La bruja cerró los ojos.

El primer rostro recordaba mujeres llorando en silencio para no ser escuchadas. El segundo recordaba el ardor de las lágrimas cayendo sobre piel quemada. El tercero comprendía que aquello no era castigo, sino tránsito.

—La memoria está cambiando de lugar —dijo.

Ya no estaba solo en la tierra. Ya no estaba solo en la grieta. Estaba pasando a través de Roa, como si la niña fuera un puente abierto entre lo que fue enterrado y lo que debía ser dicho.

Elna llegó al claro justo cuando el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles.

—¿Qué ocurre ahora? —preguntó, con voz gastada.

La bruja la miró.

—La sal está subiendo.

Elna no entendió, pero sintió el peso de las palabras.

—¿Eso es malo?

La bruja negó.

—Es inevitable.

Roa se puso de pie y miró hacia la grieta, a lo lejos. Su expresión no era de miedo. Era de reconocimiento profundo.

—Quieren hablar —dijo.

La bruja asintió.

Porque cuando la sal llega a la lengua,

las palabras ya no pueden quedarse adentro.