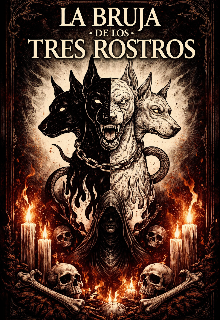

La bruja de los tres rostros

Capítulo 15

No siempre se oyen.

Las cadenas más antiguas no hacen ruido al arrastrarse. Se llevan por dentro, ajustadas al cuerpo como si fueran parte natural de él. Se aprenden desde niñas: en lo que no se dice, en lo que se evita, en lo que se tolera sin saber por qué.

Elna lo sintió esa mañana al despertar.

No había cambiado nada afuera. El bosque seguía igual. El claro, quieto. La grieta, respirando a lo lejos. Pero dentro de ella, algo se movía con dificultad, como si un espacio nuevo hubiera aparecido y no supiera cómo habitarlo.

La bruja la observó sin preguntar.

El primer rostro reconocía esa sensación con familiaridad dolorosa.

El segundo se tensaba con rabia silenciosa.

El tercero aguardaba el momento de nombrarlo.

—Siento peso —dijo Elna finalmente—. Como si llevara algo que no sabía que estaba ahí.

La bruja asintió.

—Ahora lo puedes ver.

Roa jugaba cerca, trazando líneas en la tierra con un palo. No parecía inquieta. Parecía concentrada.

—Son las cadenas —dijo la niña, sin levantar la vista.

Elna la miró, sorprendida.

—¿Qué cadenas?

Roa levantó el palo y dibujó un círculo alrededor de sí misma.

—Las que no se ven.

La bruja se acercó despacio.

—Las que se heredan sin saberlo —explicó—. Las que nacen del silencio y se vuelven costumbre.

Elna respiró hondo.

—¿Como qué?

La bruja no respondió de inmediato. Miró el bosque, luego el claro, luego a Elna.

—Como no preguntar.

Como no incomodar.

Como aceptar lo que duele porque “siempre fue así”.

El segundo rostro mostró los dientes, no con violencia, sino con una furia contenida que llevaba siglos esperando ser nombrada.

—Como aprender a callar antes de que alguien lo pida —añadió el primer rostro.

El tercero guardó silencio, pero su presencia hacía que cada palabra pesara más.

Elna sintió que algo se rompía suavemente dentro de ella. No era dolor. Era liberación lenta, torpe, como quitarse una prenda que ha estado demasiado tiempo pegada a la piel.

—Yo le enseñé eso a Roa —susurró.

La bruja negó con suavidad.

—Te lo enseñaron a ti primero.

Roa se levantó y caminó hacia ellas.

—Ya no quiero llevarlas —dijo.

La bruja sonrió apenas.

—No se quitan de golpe. Se reconocen. Y cuando se reconocen, empiezan a aflojar.

El viento pasó entre los árboles con un sonido nuevo, más ligero. Como si el bosque también hubiera soltado algo.

La grieta, a lo lejos, no crujió. Respiró más lento.

Porque las cadenas heredadas no se rompen con fuerza.

Se deshacen cuando alguien, por primera vez,

decide mirarlas.