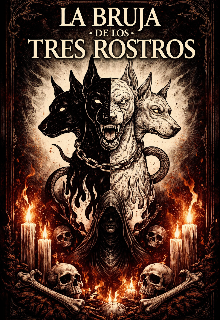

La bruja de los tres rostros

Capítulo 23

No todas las heridas dejan marca visible.

Algunas se instalan en la forma en que una aprende a caminar por el mundo: con cuidado excesivo, con disculpas anticipadas, con el cuerpo recogido como si ocupar espacio fuera una falta.

La bruja lo sintió al mirar a Elna esa mañana.

No en su rostro. En sus gestos.

El primer rostro reconoció esa postura con una tristeza antigua.

El segundo mostró una rabia silenciosa.

El tercero entendió el origen.

—Nos enseñaron a ser pequeñas —dijo Elna, sin saber de dónde venían las palabras.

Roa la miró, curiosa.

—¿Pequeñas cómo?

Elna dudó.

—A no incomodar. A no levantar la voz. A creer que eso era ser buenas.

La bruja asintió.

—Así empiezan a romper a las doncellas.

No con golpes. No con fuego. Sino con reglas invisibles que parten algo por dentro sin que nadie lo note. Se les enseña a desconfiar de su intuición, a pedir permiso para existir, a llamar prudencia a lo que en realidad es miedo heredado.

Las doncellas rotas no saben que están rotas.

Crecen creyendo que esa forma contenida de estar en el mundo es natural.

Roa frunció el ceño.

—Yo no quiero eso.

La bruja la miró con atención.

—Porque estás viendo lo que a ellas no les dejaron ver.

El claro parecía distinto ahora. Más abierto. Más honesto. Como si la tierra misma hubiera soltado una tensión antigua.

Elna respiró hondo.

—Yo pensé que protegerla era enseñarle a no exponerse.

El segundo rostro habló con voz firme:

—Eso fue lo que te enseñaron a ti.

El primero añadió:

—Y lo llamaron cuidado.

El tercero sostuvo el equilibrio.

Elna cerró los ojos.

—No quiero seguir pasándole eso.

La bruja se acercó y apoyó una mano en su hombro.

—Entonces ya no está roto. Está despertando.

Roa se puso de pie y abrió los brazos, ocupando espacio sin pensarlo. El gesto era simple, pero poderoso.

—Así se siente mejor —dijo.

El viento pasó entre los árboles con un sonido más ligero, casi alegre.

Porque cuando una doncella entiende que no nació para encogerse,

las grietas dejan de formarse en silencio…

y empiezan a cerrarse desde adentro.