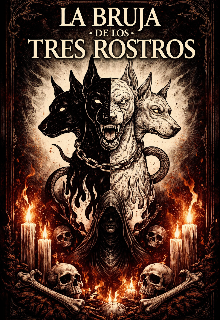

La bruja de los tres rostros

Capítulo 36

No gritó.

No suplicó.

La herida habló como hablan las cosas que han esperado demasiado: con una voz baja, precisa, imposible de ignorar.

La bruja lo sintió cuando Elna, aún sentada en la oscuridad, llevó la mano a su pecho sin saber por qué. No había dolor físico. Había palabra contenida buscando salida.

El primer rostro se inclinó con respeto.

El segundo no interrumpió.

El tercero sostuvo el espacio.

—No la detengas —dijo la bruja.

Elna respiró hondo.

—Siempre pensé que si hablaba de esto iba a romper algo.

—Y tenía razón —respondió la bruja—. Pero ya no lo que temes.

La herida no era un evento. Era una acumulación. Pequeñas renuncias, silencios elegidos por supervivencia, frases no dichas que se volvieron costumbre. La herida era la suma de todo lo que fue postergado.

Elna comenzó a hablar sin ordenar las palabras.

—Aprendí a no molestar… a no pedir… a pensar que sentir demasiado era peligroso…

La voz no temblaba. Temblaba el aire.

Roa escuchaba en silencio, con una atención profunda que no necesitaba entenderlo todo.

El segundo rostro reconocía la fuerza de ese momento. El primero lloraba sin lágrimas. El tercero mantenía el equilibrio con firmeza absoluta.

—No sabía que eso dolía —continuó Elna—. Pensé que era normal.

La bruja asintió.

—Eso hacen las heridas que no sangran. Se disfrazan de normalidad.

La noche no interrumpió. El bosque tampoco. Todo parecía inclinarse para escuchar.

Cuando la herida aprende a hablar, no busca lástima. Busca verdad compartida. Busca salir del aislamiento donde fue obligada a crecer.

Elna respiró hondo por última vez y se quedó en silencio.

No vacío. Pleno.

Roa se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su madre.

—Gracias por decirlo —susurró.

La bruja cerró los ojos un instante.

Porque cuando una herida aprende a hablar,

deja de necesitar ser defendida…

y comienza, por fin, a sanar.